CLIMAT DES AFFAIRES (278)

La bataille pour le client congolais entre Airtel, Orange, Vodacom et Africell prend désormais une nouvelle dimension. Le 5 décembre 2025, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information, José Mpanda Kabangu, a officiellement remis, lors d’une cérémonie à Kinshasa, aux quatre opérateurs mobiles les licences unifiées de réseaux et services de télécommunications, marquant une étape clé dans l’histoire du secteur en République démocratique du Congo (RDC).

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la loi 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux TIC. Le nouveau dispositif met ainsi fin à une longue période d’« insécurité juridique » dénoncée depuis des années par les entreprises, dont les différents titres – 2G, 3G, 4G, fibre ou encore services à valeur ajoutée – avaient été délivrés à différentes époques et selon des régimes distincts.

Pour le directeur général de Vodacom Congo, cette réforme « marque une étape essentielle dans l’évolution du secteur télécom en RDC ». « Elle nous offre un cadre moderne, cohérent et aligné sur la neutralité technologique, ce qui nous permettra d’apporter encore plus d’innovation aux Congolais », ajoute Khalil Al Americani.

Dans la plupart des pays ayant adopté ce système, la licence unifiée permet à un opérateur de proposer, sous un seul titre, un large éventail de services – téléphonie mobile et fixe, internet, données – en toute neutralité technologique. La RDC rejoint désormais ce mouvement de convergence, qui consacre la fin des monopoles, la neutralité technologique et l’ouverture à la concurrence de l’ensemble du secteur.

Avec la licence unifiée, chaque opérateur peut désormais déployer plus facilement de nouveaux services – offres convergentes fixe-mobile, solutions pour entreprises, IoT, préparation à la 5G – sans repasser par un processus complet de délivrance de titres pour chaque technologie. Cette flexibilité devrait accélérer l’innovation commerciale et renforcer la concurrence sur les prix, la qualité de service et la couverture, autant d’atouts pour la croissance du secteur numérique congolais et l’attractivité pour les investisseurs internationaux.

Marché en forte expansion

La réforme s’accompagne toutefois de responsabilités accrues. Les cahiers des charges annexés aux licences unifiées définissent les obligations en matière de couverture, de qualité de service, d’identification des abonnés et de protection des consommateurs. L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC), chargée de garantir la sécurité juridique et réglementaire des investissements, devra renforcer ses capacités de contrôle afin que la concurrence ne se fasse ni au détriment des usagers, ni au détriment de l’aménagement numérique du territoire.

Ce tournant intervient sur un marché en croissance rapide. Selon l’Observatoire de l’ARPTC, la pénétration de la téléphonie mobile est passée de 56,7 % à 61,84 % entre le premier et le deuxième trimestre 2025, soit une progression de 5 %, avec une hausse des abonnements actifs de 63,6 à 69,4 millions.

Sur le total des abonnements mobiles au deuxième trimestre, Vodacom détenait 35,52 % de parts de marché, devant Orange (30,37 %), Airtel (28,59 %) et Africell (5,52 %). Et sur un chiffre d’affaires global de 1,1 milliard de dollars à fin juin, Airtel détenait 36 % de parts de marché, devant Vodacom (32,2 %), Orange (28,1 %) et Africell (3,5 %).

Le segment de l’internet mobile est encore plus stratégique : à fin juin, il a généré 594 millions de dollars, soit près de 52,7 % du chiffre d’affaires global du secteur. Au deuxième trimestre, le nombre d’utilisateurs actifs d’internet mobile a atteint 34,5 millions, pour un taux de pénétration de 30,79 % (+0,81 %), tandis que le volume de données consommées a progressé de 26,91 % par rapport au premier trimestre 2025.

Sur ce segment, à fin juin, Vodacom détenait 36,4 % des parts de marché en termes d’abonnements, devant Airtel (30,8 %), Orange (29,8 %) et Africell (3 %). En termes de chiffre d’affaires, Airtel restait leader avec 41,6 %, devant Orange (29,5 %), Vodacom (24,7 %) et Africell (4,1 %).

Avec La Tribune Afrique

Lire aussi :

Internet : Africell et Vodacom envisagent un partenariat avec Starlink en RDC

Télécoms : 179 millions $ pour déployer 1 000 tours Orange–Vodacom en RDC

Télécoms : avec Sadou Diakité, Orange vise la première place en RDC

Malgré la publication, le 2 décembre 2025, de la note circulaire interministérielle Mines/Finances, les exportations de cobalt n’ont toujours pas repris en République démocratique du Congo (RDC). Ce texte, qui fixe les dispositions pratiques relatives à l’exportation du cobalt, était pourtant présenté comme le dernier acte administratif nécessaire à la reprise des expéditions, après la fin de près de huit mois d’embargo intervenue le 15 octobre.

En réalité, le système de quotas et les nouvelles formalités d’exportation préoccupent les exportateurs. C’est ce qui ressort d’une correspondance adressée le 4 décembre au ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Selon l’organisation patronale, ses membres rencontrent « de sérieuses difficultés dans l’application des quotas qui leur ont été attribués », et la note circulaire publiée le 2 décembre « ne répond pas aux préoccupations soulevées par les exportateurs de cobalt ».

Dans cette correspondance, la Chambre des mines pointe plusieurs zones d’ombre dans le dispositif de régulation adopté par l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms).

Sujets d’inquiétudes

Premier point : le quota stratégique. Fixé à 9 600 tonnes pour 2026, en plus des quotas non consommés par les sociétés minières, il est présenté comme un instrument de souveraineté et de financement de projets nationaux. Mais ses modalités d’attribution ne sont pas connues.

Deuxième point : l’obligation de prépaiement de la redevance minière avant toute exportation. Cette mesure est jugée incompatible avec le Code minier, son règlement d’application et l’ordonnance-loi n° 13/003 encadrant les recettes non fiscales.

Troisième point : l’omission de certaines entreprises dans la liste des bénéficiaires de quotas, malgré leur présence dans des fichiers antérieurs. Les opérateurs signalent que les critères appliqués (seuil minimal de 100 tonnes, statut du gisement, antériorité de l’activité) ne prévoient aucun mécanisme de recours.

Quatrième point : l’incertitude sur la définition de la « quantité de cobalt métal » servant de base au calcul des quotas. Les minier soutiennent qu’aucune méthodologie officielle n’est fournie, ouvrant la voie à des divergences entre laboratoires et à des litiges potentiels.

Dernier point : les nouvelles formalités d’exportation. Elles incluent une attestation de vérification du quota (AVQ), des prélèvements supervisés par plusieurs services, un certificat Arecoms et des analyses croisées. Le nouveau dispositif place aussi le régulateur au centre de la chaîne d’exportation. Son intervention dans les inspections, analyses, contrôles documentaires et la délivrance d’autorisations crée, selon les opérateurs, un chevauchement de compétences avec les régies financières (DGDA, DGRAD) et les organismes techniques (CEEC, OCC). Ces étapes successives rallongent par ailleurs les délais et multiplient les risques de blocage.

Des concertations sollicitées

« Il est donc urgent de lever les ambiguïtés actuelles afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs, d’assurer la fluidité des exportations et de préserver l’attractivité de notre secteur minier auprès des investisseurs », écrit la Chambre des mines dans le courrier signé par son président, Kassongo Bin Nassor, et l’administrateur délégué de la FEC, Thierry Ngoy Kasumba.

Pour y parvenir, l’organisation patronale — qui dit avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec les autorités de l’Arecoms sans succès — saisit donc le ministre Louis Watum en vue d’obtenir une séance de travail dans le Cadre de concertation entre les opérateurs miniers et le ministère, mécanisme mis en place en octobre dernier pour structurer le dialogue institutionnel.

La RDC reste le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 74 % des approvisionnements en 2024. Depuis l’embargo sur les exportations institué en février, le prix du métal a bondi d’environ 110 %, atteignant 52 220 dollars la tonne lundi soir à la Bourse des métaux de Londres.

Pierre Mukoko

Lire aussi :

Reprise des exportations de cobalt : la RDC débloque la dernière étape administrative

Cobalt : la RDC attribue les quotas, CMOC capte la plus grosse part mais…

Les exportations de cobalt de la République démocratique du Congo (RDC) peuvent désormais reprendre. La note circulaire interministériel Mines/Finances fixant les dispositions pratiques relatives à l’exportation du cobalt a été rendu public ce 2 décembre 2025. Dans l’attente de ce document, les exportations n’avaient toujours pas redémarré, malgré la fin de l’embargo intervenue le 15 octobre.

Les compagnies minières s’impatientaient. « Je viens d’une réunion avec la Gécamines. On nous fait aujourd’hui comprendre que nous devons attendre un arrêté interministériel Mines/Finances. Quand est-ce que cet arrêté sera disponible ? Et c’est quoi le sous-bassement de cet arrêté ? », interrogeait, le 25 novembre, le directeur général adjoint de Tenke Fungurume Mining (TFM), John Woto, lors de la session mines du Forum Makutano.

En réponse, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, avait indiqué qu’à sa connaissance, les exportations auraient dû reprendre lors de la semaine du 24 au 30 novembre. Selon lui, la seule raison qui retardait la reprise tenait à la mise à jour du manuel de procédures pour intégrer les nouvelles directives introduites par l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms), notamment le paiement anticipatif de certaines redevances.

« Il a fallu qu’on mette nos services ensemble (Mines, Finances…) pour intégrer toute cette nouvelle donne que l’ARECOMS a amenée… C’est cela qui a pris ce temps. La semaine dernière [lundi ou mardi], on a fait un test grandeur nature avec tous les services d’une exportation. Et à ma connaissance, les exportations devraient reprendre cette semaine », avait-il expliqué, promettant de veiller à la signature du texte codifiant la nouvelle procédure.

La note circulaire publiée ce jour a été signée le 26 novembre par le ministre des Mines. Selon un membre de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), c’est la signature du ministre des Finances qui était attendue.

Avec la publication du texte, les exportations de cobalt peuvent désormais reprendre. Toutefois, la première tonne ne devrait quitter le territoire que vers la fin du mois, la procédure d’exportation s’étendant sur plusieurs dizaines de jours.

Pierre Mukoko

Lire aussi :

Cobalt : la RDC attribue les quotas, CMOC capte la plus grosse part mais…

Cobalt : le système de quotas toujours incomplet à l’approche de son entrée en vigueur

Cobalt : la RDC fixe ses quotas d’exportation, le chinois CMOC sous pression

Le 28 novembre 2025, le Sénat de la République démocratique du Congo a déclaré recevable le projet de loi présenté par la ministre des Affaires foncières, O’Neige N’Sele, visant à modifier et compléter la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973. Adopté en première lecture par le gouvernement le 7 novembre 2025, ce texte constitue la première réforme majeure en plus de cinquante ans et ambitionne de sécuriser les droits fonciers, moderniser l’administration et mettre fin aux irrégularités telles que les chevauchements de parcelles et les lotissements illicites.

Le projet introduit plusieurs mesures innovantes, notamment la numérisation intégrale du cadastre, la suppression de la prescription foncière, la protection des terres frontalières, la fin des paiements en nature, la mise en place d’une mercuriale foncière, la réduction des concessions gratuites et un audit national des terres non mises en valeur. Il prévoit également une conciliation préalable obligatoire avant tout litige, ainsi qu’un renforcement de la responsabilité civile et pénale des agents publics.

Parallèlement, la RDC a lancé en juin 2025 un projet pilote de gestion foncière basé sur la blockchain Solana, en collaboration avec des experts locaux et l’entreprise Duna RWA. Ce dispositif convertit les titres fonciers en jetons numériques sécurisés et traçables, garantissant l’authenticité des documents et la protection des données sensibles des citoyens. Les transferts de propriété sont validés via les mécanismes officiels — notaires ou administration — afin d’éviter les fraudes et les doublons.

Les défis de la gestion foncière apparaissent également dans le projet des Rocades de Kinshasa, lancé en juin 2024 pour désengorger le centre-ville et stimuler le développement urbain. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Gouvernement avaient identifié les risques de conflits fonciers liés aux occupations informelles et aux expropriations, et avaient ainsi instauré un dispositif associant transparence, concertation locale, indemnisation et médiation pour encadrer sa mise en œuvre.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Un projet blockchain pour moderniser la gestion foncière en RDC

Foncier : de nouvelles règles rendent l’accès plus coûteux en zone urbaine en RDC

Cadastre foncier : après un PPP avec eProseed, l’État discute désormais avec Oxinus

Kinshasa : des mesures pour contenir les litiges fonciers autour des rocades

Le 29 novembre 2025, le pont Nizi, reliant l’axe Iga-Barrière–Mongwalu dans le territoire de Djugu (Ituri), s’est effondré. L’annonce a été faite par des acteurs de la société civile locale : le tablier aurait cédé sous le passage d’un camion. Le véhicule s’est renversé, mais les chauffeurs en sont sortis indemnes. Depuis, la circulation sur cet axe est totalement interrompue.

« La route coupée empêche désormais l’accès à une zone essentielle pour l’alimentation des villages environnants. Les habitants ne peuvent plus se ravitailler facilement en denrées de première nécessité », a déclaré le président de la société civile des Bahema Baguru, Dhino Gédéon, cité par la presse.

Les effets se font déjà sentir. Selon Jean-Pierre Bikilisende, député provincial, la rupture de l’axe Iga-Barrière–Mongbwalu provoque une flambée des prix de certains biens. Le riz, le carburant et d’autres denrées de base deviennent plus chers, tandis que certains produits se raréfient sur les marchés. Pour les populations riveraines, cela se traduit par un coût de la vie plus élevé et des difficultés d’accès aux biens essentiels.

La société civile alerte également sur les implications sécuritaires. Comme le rapporte Radio Okapi, la coupure de l’axe complique désormais la mobilité des FARDC et pourrait ralentir leurs interventions en cas d’incident dans cette zone déjà instable. Cette contrainte renforce l’urgence de rétablir la route afin d’assurer à la fois l’approvisionnement et la protection des populations.

Boaz Kabeya

Lors d’une cérémonie de présentation à l’exécutif provincial des lots de cacao saisis par les services de la province, David Kamuha, directeur de cabinet du gouverneur militaire, a annoncé que les cargaisons interceptées alors qu’elles tentaient de traverser illicitement la frontière seront désormais vendues. Les recettes de ces ventes seront affectées à la construction d’infrastructures dans la province. C’est ce qui ressort d’une publication du gouvernorat datée du 25 novembre 2025.

Au cours de cette cérémonie, les services de contrôle ont notamment présenté un camion de marque FUSO qui, selon le directeur de cabinet, transportait du cacao frauduleux, ainsi que 16 bidons censés contenir de l’huile de palme mais utilisés en réalité pour dissimuler du cacao destiné à être acheminé clandestinement vers l’Ouganda.

#Beni Des cacaos frauduleux transportés sur la RN4 ont été interceptés au poste frontière de #Kasindi par les services attitrés. Aussitôt après, la cargaison saisie a été retournée au Gouvernorat. Le Dircab du Gouverneur David Kamuha a fait le constat. pic.twitter.com/0VRohd0jAh

— Gouvernorat|Nord-Kivu🇨🇩 (@GouvNordKivu) November 25, 2025

Même si les quantités actuellement détenues par les services provinciaux n’ont pas été révélées, les données disponibles illustrent l’ampleur du phénomène. Au début du mois de novembre, Kakule Justin, chef de bureau de l’Office National des Produits Agricoles du Congo (ONAPAC) au poste frontalier de Kasindi, indiquait que 118 tonnes de cacao avaient été interceptées en cinq mois par les services de contrôle. Il précisait que les fraudeurs opèrent essentiellement de nuit, empruntant des pistes échappant à la surveillance.

Selon ce responsable, les produits saisis proviennent majoritairement de plantations des secteurs de Ruwenzori, Mutwanga et Bulongo, zones où l’activité cacaoyère est importante. Les commerçants qui alimentent ces circuits clandestins recherchent les prix légèrement plus élevés proposés en Ouganda, au détriment des circuits légaux. Cette contrebande prive la République démocratique du Congo de milliers de dollars de recettes fiscales, selon l’ONAPAC, tout en fragilisant le marché intérieur du cacao.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Cacao : les prix à l’exportation en RDC s’effondre de 40 % en quelques mois

Nord-Kivu : le cacao congolais échappe aux circuits officiels via l’Ouganda

À Ariwara, la contrebande transfrontalière asphyxie l’industrie locale

Commerce avec l’Ouganda : les importations annuelles de la RDC frôlent 1 milliard $

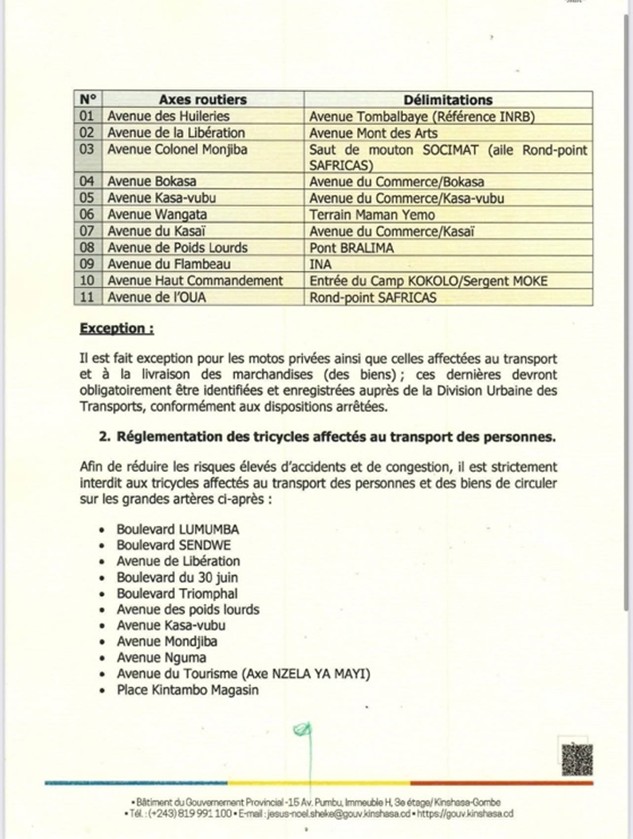

Le gouvernement provincial de Kinshasa a publié une note circulaire fixant de nouvelles restrictions pour la circulation des engins cyclomoteurs dans la capitale. La circulaire interdit totalement aux taxis-motos de circuler, de stationner ou d’exploiter leurs services dans la commune de la Gombe, cœur administratif et financier de la ville. Seules des déposes-reprises rapides sont autorisées sur certains axes périphériques menant vers le centre-ville, avec des délimitations précises.

La note précise néanmoins que les motos privées et celles affectées au transport ou à la livraison de marchandises demeurent autorisées, à condition d’être enregistrées et identifiées auprès de la division urbaine des transports.

Parallèlement, les tricycles transportant des personnes et des biens sont désormais interdits sur plusieurs grandes artères de la capitale, dont les boulevards Lumumba, Sendwe, du 30 Juin, Triomphal et l’avenue des Poids Lourds, afin de réduire les risques d’accidents et de congestion.

|

|

Ces dispositions provinciales traduisent la mise en œuvre des instructions émises le 19 septembre 2025 lors de la cinquante-neuvième réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait alors insisté sur un encadrement strict des taxis-motos, avec l’obligation du port du casque pour conducteurs et passagers, l’identification systématique de tous les engins pour garantir leur traçabilité et la limitation de leur activité aux zones périphériques, interdisant formellement l’accès au centre-ville.

En février 2024, la police nationale congolaise (PNC) avait déjà interdit l’accès des motocyclistes à la commune de la Gombe. Mais cette interdiction est régulièrement bravée. Au carrefour Socimat, en plein cœur de la commune, des motos-taxis proposent ouvertement leurs services aux usagers.

Face aux embouteillages interminables, à l’inefficacité croissante des transports publics, au mauvais état des routes, au déficit de signalisation et de régulation du trafic, de nombreux habitants de Kinshasa adoptent la moto-taxi comme moyen de transport en raison de sa flexibilité. Selon une étude du cabinet congolais Target SARL, réalisée du 1ᵉʳ au 7 mars 2025 dans les 26 provinces du pays, 71 % des usagers désignent désormais la moto-taxi comme leur principal mode de déplacement, contre 67 % en 2023.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Mobilité urbaine en RDC : 71 % des usagers se tournent vers la moto-taxi en 2025

Une vaste opération lancée début novembre dans la province de l’Équateur a conduit à la fermeture de 71 ports privés jugés illégaux. Cette mesure, ordonnée par le gouverneur Dieudonné Bobo Boloko, bouleverse les circuits d’approvisionnement de la ville de Mbandaka. Ces ports ont été ciblés parce qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales requises : absence de titre de concession, de certificat d’homologation ou encore d’agrément d’exploitation.

Parmi les ports fermés, celui de Bralima suscite une attention particulière. Longtemps utilisé pour l’arrivée de denrées alimentaires depuis Kinshasa et depuis les campements situés le long du fleuve, il est désormais à l’arrêt, ce qui devrait perturber l’approvisionnement local, le temps que les flux de marchandises se réorganisent. Les autorités locales présentent la fermeture comme une mesure conservatoire, conditionnée au dépôt des documents manquants auprès d’une commission chargée de superviser l’opération.

Cette campagne de fermeture s’inscrit dans un contexte national plus large : en mai 2025, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, avait transmis une liste de 240 ports fluviaux et lacustres non homologués appelés à être fermés immédiatement, conformément aux résolutions des Conseils des ministres de 2020 et aux directives présidentielles sur la sécurisation de la navigation fluviale et lacustre.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Transport fluvial : début du balisage de 529 km sur le Kwilu, le Kwango et le Kasaï

A quelques jours du 1er décembre 2025, date retenue pour le lancement de la phase obligatoire de la facture normalisée en République démocratique du Congo (RDC), la Fédération des entreprises du Congo (FEC) affirme avoir saisi le ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour solliciter un nouveau report. Elle avait déjà formulé cette demande lors de la matinée fiscale organisée le mardi 18 novembre à Kinshasa par la Direction générale des impôts (DGI), apprend-on du compte rendu de cette réunion.

Pour l’organisation patronale, les préalables nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme ne sont toujours pas réunis. Elle évoque notamment la non-remise des modules de contrôle de facturation (MCF), indispensables à la finalisation de la procédure d’homologation des systèmes de facturation d’entreprise (SFE), ainsi que l’absence de publication de la liste des fournisseurs agréés de solutions, censée permettre aux entreprises utilisant encore la facturation manuelle de se conformer aux nouvelles exigences.

L’administrateur délégué de la FEC, Thierry Ngoy Kasumba, pointe également d’autres difficultés : blocage de la plateforme lorsque plusieurs entreprises l’utilisent simultanément, failles de sécurité des comptes en cas d’accès non autorisé, absence de système multiutilisateurs pénalisant les sociétés disposant de plusieurs points de vente, etc.

Face à ces défis, la FEC estime qu’un report de la date de lancement de la phase obligatoire est nécessaire pour garantir la fluidité des activités commerciales, particulièrement en période de fêtes de fin d’année. Selon les statistiques communiquées lors de la matinée fiscale, sur 12 000 assujettis, seules 14 entreprises avaient obtenu les MCF auprès de la DGI pour finaliser la procédure d’homologation.

Malgré cette situation, les responsables du ministère des Finances présents à la rencontre ont maintenu la date du 1er décembre « comme un repère (référence) » pour le début de l’obligation d’émission et de délivrance des factures normalisées. Ils ont plutôt encouragé les entreprises à s’appuyer sur les mécanismes d’accompagnement existants, notamment les sessions d’information et l’assistance en ligne.

Dans un communiqué daté du 10 novembre 2025, la DGI a notamment annoncé l’organisation de webinaires gratuits sur la généralisation de la facture normalisée, programmés du 10 novembre au 19 décembre 2025 chaque lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h. Les mardis et jeudis de la même période sont réservés à des sessions de formation sur l’utilisation de « e-UF », un dispositif gratuit permettant aux assujettis n’ayant pas encore obtenu l’homologation de leur système de facturation d’émettre malgré tout des factures normalisées.

La facture normalisée s’inscrit dans la stratégie de modernisation du système fiscal congolais. Elle vise à tracer les transactions commerciales, sécuriser la collecte de la TVA, réduire la fraude, fiabiliser les déclarations fiscales et accroître les recettes internes.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Facture normalisée : nouveau moratoire sur une réforme clé de la TVA en RDC

D’après une annonce du ministère des Mines, le ministre Louis Watum Kabamba a signé, le 3 novembre 2025, un arrêté prorogeant pour six mois le statut « rouge » appliqué à 38 sites miniers du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Cette décision prolonge une première mesure prise en février 2025 par son prédécesseur, valable initialement six mois, et visant les concessions situées dans les territoires de Masisi et de Kalehe, passées sous l’influence du M23 depuis 2024.

Cette prorogation s’inscrit dans la stratégie du gouvernement congolais visant à réduire les ressources financières des rebelles. Kinshasa considère en effet les activités minières illégales comme la principale source de financement du mouvement. En octobre 2024, Bintou Keita, cheffe de la Monusco, estimait que les taxes imposées par les rebelles dans les zones minières sous leur contrôle généraient environ 300 000 dollars par mois. Un rapport publié en décembre de la même année chiffrait ces recettes mensuelles à 800 000 dollars.

À ces revenus s’ajouteraient ceux tirés de la mine d’or de Twangiza, au Sud-Kivu, où l’entreprise exploitante affirme que des ventes illicites réalisées par les rebelles auraient atteint 70 millions de dollars depuis mai 2025. Ces estimations illustrent l’importance du secteur minier dans le financement de la rébellion.

Selon l’arrêté signé le 3 novembre, la nouvelle période de six mois est comptée à partir du 12 août 2025, date d’expiration du précédent acte réglementaire. Le classement « rouge » interdit toute activité d’extraction et rend illégale la commercialisation du coltan, de la cassitérite et d’autres minerais provenant de ces sites, ce qui limite leur accès aux circuits formels.

Pour contourner ces restrictions, les réseaux de contrebande s’appuient sur des mécanismes de blanchiment déjà documentés. Le rapport du Groupe d’experts des Nations unies publié en juillet 2025 indique que les minerais 3T - étain (cassitérite), le tungstène (wolframite) et le tantale (coltan)- provenant des zones contrôlées par le M23 sont systématiquement mélangés à la production rwandaise avant leur exportation. Les experts font état d’environ 686 tonnes de minerais sorties clandestinement de la région depuis janvier 2025.

Ces éléments confortent la position du gouvernement congolais, qui considère la filière minière comme un levier essentiel pour assécher le financement de la rébellion.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Conflit à l’est de la RDC : 38 sites miniers interdits d’exploitation pour asphyxier le M23

More...

La République démocratique du Congo (RDC) a lancé, le 11 novembre 2025, la révision de son Code des investissements. L’initiative, pilotée par l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI), est menée en partenariat avec la Cellule des financements en faveur des États fragiles (CFEF) et la Banque africaine de développement (BAD). Les travaux, ouverts par Guylain Nyembo, ministre du Plan et de la Coordination de l’aide au développement, se tiennent à Kinshasa jusqu’au 13 novembre et visent à moderniser le cadre légal pour le rendre plus attractif aux investisseurs.

Adopté en 2002, le Code des investissements montre aujourd’hui des limites qui freinent l’attractivité du pays. Selon Rachel Pungu, directrice générale de l’ANAPI, il souffre notamment de procédures administratives lourdes, d’incitations fiscales peu claires et de lacunes en matière de sécurité juridique et de protection des investissements. L’objectif de cette révision est de rendre le Code plus compétitif à l’échelle régionale, tout en encourageant les investissements créateurs d’emplois et de richesses, grâce à un renforcement de la sécurité juridique et judiciaire dans la pratique des affaires.

Rachel Pungu rappelle également que le Code actuel, fondé sur l’ancienne configuration de 11 provinces, ne tient pas compte de la nouvelle division territoriale du pays à 26 provinces, ce qui en limite la portée. Elle cite aussi d’autres faiblesses : des critères d’éligibilité aux avantages fiscaux mal définis — tel que le taux de valeur ajoutée fixé à 35 % sans justification claire — et l’absence d’indicateurs financiers permettant d’évaluer la rentabilité des projets.

Par ailleurs, le processus d’agrément complexe et le champ d’application restreint du Code figurent parmi les obstacles identifiés, surtout dans un contexte de concurrence régionale accrue au sein de la ZLECAf, du COMESA et de la SADC. L’insuffisance des investissements dans des secteurs clés comme l’agriculture, ainsi que la multiplicité des régimes d’exonération, ont contribué à rendre le Code désuet.

Les travaux engagés portent également sur l’élaboration d’une politique nationale du climat des affaires et d’une politique nationale des investissements. Ces outils visent à poser des bases durables pour améliorer le climat des affaires et promouvoir les investissements sur l’ensemble du territoire.

Le cabinet Youmann Consulting Group, mandaté par la CFEF, apporte son appui technique à ces travaux et devra produire, d’ici la fin de l’année, trois livrables : un Code des investissements révisé, une politique nationale du climat des affaires et une politique nationale des investissements. Ces textes feront ensuite l’objet d’un processus de validation au niveau gouvernemental avant leur adoption finale.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Mines, pétrole, industrie : les exonérations fiscales grèvent les recettes de la RDC

Investissements : l’ANAPI primée pour avoir facilité le projet de Raxio Data Center DRC

L’acheminement des marchandises et des denrées alimentaires vers la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, est fortement perturbé par l’état avancé de dégradation de la route reliant cette agglomération au territoire de Bulungu. La situation s’est aggravée avec le retour des pluies diluviennes, qui rendent la circulation quasi impossible sur ce tronçon. La route de desserte agricole Kikwit–Bumbaputa, longue d’environ 35 kilomètres, est désormais impraticable.

Selon Claude Uzimesa, agriculteur du village de Bumbaputa cité par l’Agence congolaise de presse (ACP), les pluies répétées ont accéléré l’érosion de la chaussée en terre battue, coupant plusieurs points de passage pour les véhicules. Cette situation isole les localités rurales dépendantes de Kikwit pour leur approvisionnement en produits manufacturés et bloque l’acheminement des produits agricoles vers les marchés urbains.

Dans le secteur de Kipuka, les habitants peinent à écouler leurs récoltes, tandis que les commerçants de Kikwit rencontrent des difficultés pour livrer les produits de première nécessité aux zones enclavées. Face à cette situation, des jeunes volontaires ont entrepris des travaux d’entretien provisoires, insuffisants toutefois pour enrayer la détérioration continue de la route, aggravée par l’absence d’entretien régulier.

Le territoire de Bulungu, considéré comme l’un des principaux greniers agricoles du Kwilu, abrite plusieurs bassins de production soutenus par des programmes agricoles. Mais la dégradation généralisée des routes de desserte compromet sérieusement l’évacuation des récoltes. Les organisations de la société civile appellent à la réhabilitation urgente de la RN19, principale voie reliant Bulungu à Kikwit sur environ 100 kilomètres.

En juin dernier, une équipe d’ingénieurs de l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT) avait été dépêchée dans la région pour collecter les données techniques en vue de la construction d’une route moderne de 65 km, mais le démarrage effectif des travaux n’a pas encore été annoncé.

Ronsard Luabeya

Le trafic ferroviaire entre Kananga, dans le Kasaï Central, et Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a repris officiellement ce 11 novembre 2025, a annoncé Emmanuel Kalonji, directeur du département Région Nord de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC).

Initialement prévue pour le 15 novembre, la reprise a été anticipée à la suite d’une réunion avec les opérateurs économiques. « La clientèle ne pouvait plus attendre. Nous avons donc décidé, après concertation, de relancer le trafic le 11 novembre », a déclaré Emmanuel Kalonji, précisant que l’urgence était de dégager les marchandises bloquées et de reprendre le transport de personnes et de biens afin d’éviter des pertes financières importantes pour l’entreprise et ses clients.

La circulation des trains sur ce tronçon était interrompue depuis début octobre, en raison de travaux antiérosifs menés à Kamupongo, une localité proche de Kananga, par l’entreprise Safrimex.

Cette interruption avait provoqué le blocage des marchandises dans les entrepôts de la SNCC à Kananga, perturbé l’approvisionnement des marchés régionaux et causé des retards dans la chaîne logistique. Durant tout le mois d’octobre, aucun train-courrier n’a circulé sur les axes Ilebo–Kananga et Kananga–Lubumbashi.

Malgré la reprise effective du trafic, la SNCC insiste sur la nécessité de sécuriser la voie ferroviaire pour garantir le transport des ballasts et autres matériaux dans les délais requis. L’entretien régulier des infrastructures ferroviaires est jugé essentiel pour soutenir le commerce interprovincial et maintenir la continuité logistique.

En septembre dernier, la SNCC avait déjà lancé des travaux de construction de caniveaux équipés de buses à Tshimbulu, deuxième ville du Kasaï Central, pour endiguer une érosion menaçant la voie ferrée et une portion de la Route nationale n°1. Ces travaux doivent durer trois mois.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Transport ferroviaire : le trafic suspendu entre Ilebo et Lubumbashi depuis un mois

Kasaï : le port d’Ilebo relance ses activités, mais reste freiné par des défis logistiques

Un an après la signature du partenariat public-privé (PPP) entre le ministère congolais des Transports et la société Pads Corporation Sarl pour la digitalisation et la collecte des redevances perçues au sein de ce ministère, le projet fait désormais l’objet d’un réexamen. Cette réévaluation intervient à la suite de contestations formulées par la société publique Lignes Maritimes Congolaises (LMC), qui dénonce notamment sa non-implication dans le projet et la nouvelle répartition des droits de trafic maritime induite par le contrat.

Pour trouver une issue, des réunions de concertation se sont tenues les 3 et 4 novembre 2025 à Kinshasa. Autour de la table figuraient les ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba, et du Portefeuille, Julie Mbuyi, les dirigeants de la LMC, ainsi que le comité directeur de Pads Corporation.

À l’issue des discussions, le président du Conseil d’administration de la LMC, Lambert Mende, a salué un dialogue constructif, estimant que ces premières rencontres ont permis de clarifier le cadre du partenariat et d’obtenir des « ajustements du gouvernement », sans plus de précisions. Selon la même source, les deux ministres ont instruit les experts de la LMC et de Pads Corporation d’élaborer un document de procédure définissant les mécanismes de collaboration entre les deux parties.

Signé en mars 2024, le PPP porte sur la conception, le financement, l’exploitation et la maintenance d’une plateforme numérique dédiée à la collecte automatisée des redevances perçues au sein du ministère des Transports. Le projet, d’un coût de 11 millions de dollars pour une durée de 10 ans, a introduit une nouvelle répartition des droits de trafic maritime, jusqu’ici entièrement alloués à la LMC : 10 % pour Pads Corporation, 17,5 % pour le fonctionnement de certaines administrations, et le reste pour la LMC.

La société publique dénonce cette répartition, qu’elle considère comme une perte de revenus et une réduction de ses prérogatives financières. Du côté du ministère des Transports, le PPP avec Pads Corporation est présenté comme une initiative de modernisation, visant à améliorer la transparence et sécuriser les flux financiers, en vue d’accompagner la reconstruction de la flotte nationale de la LMC.

Créée en 1974, la Lignes Maritimes Congolaises est chargée d’assurer le transport maritime international des marchandises congolaises. En mai 2025, l’entreprise avait annoncé un projet d’acquisition de deux nouveaux navires pour moderniser sa flotte.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Secteur maritime : lancement de la BMRD en 2026, une opportunité pour la RDC

Transport maritime : l’armateur public LMC en passe d’acquérir deux navires