CLIMAT DES AFFAIRES (278)

La proposition de loi modifiant la loi n° 22/069 du 27 décembre 2022 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit a été adoptée le 15 juin 2025 par l’Assemblée nationale. Introduit en septembre dernier, le texte réduit de quatre à deux le nombre minimum d’actionnaires exigé pour chaque banque opérant en République démocratique du Congo (RDC).

« Cette règle, sans équivalent en Afrique, était incompatible avec les modèles actionnariaux prédominants : unique pour les filiales panafricaines et internationales, ou majoritaire (supérieur à 80 %) pour les banques locales », explique le député Olivier Katuala Kasanda, auteur de la proposition de loi.

Plus de deux ans après l’adoption du cadre législatif régissant les établissements de crédit, cette disposition sur le minimum de quatre actionnaires n’était toujours pas appliquée, comme l’a reconnu Malangu Kabedi Mbuyi, gouverneure de la Banque centrale du Congo (BCC), auditionnée le 12 juin 2025 par la Commission Écofin de l’Assemblée nationale.

Les banques disposaient initialement de six mois pour se conformer à cette exigence de dilution du capital. Ce délai avait été prolongé à trois ans, jusqu’au 4 juillet 2026, par l’instruction n° 18 de la BCC — une mesure critiquée pour son incompatibilité avec le principe de hiérarchie des normes, puisqu’elle modifiait une disposition légale par voie réglementaire.

Dans cette même instruction, la Banque centrale avait aussi fixé à 15 % la participation minimale par actionnaire. La loi modificative adoptée maintient la faculté pour la BCC de déterminer un plafond de participation individuelle, permettant ainsi un certain équilibre entre ouverture du capital et contrôle prudentiel.

Après son adoption par l’Assemblée nationale, la proposition de loi doit encore être examinée par le Sénat en septembre 2025. Elle devra ensuite être promulguée par le président de la République pour entrer en vigueur.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Les banques de RDC sous pression pour attirer de nouveaux actionnaires d’ici juillet 2026

Blanchiment d’argent : la RDC promet aux États-Unis une sortie de la « liste grise » en 2025

La République démocratique du Congo veut moderniser son système de gestion des terres. Selon l’Agence congolaise de presse (ACP), le pays a signé, en juin 2025, un protocole d’entente avec un groupe d’experts congolais et étrangers, dont l’entreprise Duna RWA, pour lancer un projet pilote innovant basé sur la technologie blockchain.

Ce projet s’appuie sur la blockchain Solana, une technologie réputée pour sa rapidité, sa faible consommation d’énergie et sa capacité à traiter un grand nombre de données. L’idée est d’utiliser ces atouts pour rendre les titres fonciers (documents prouvant la propriété d’un terrain) plus sûrs, plus faciles à vérifier et plus rapides à enregistrer.

Duna RWA est une société basée à Singapour. Elle est spécialisée dans la numérisation d’actifs réels, comme les titres fonciers, sous forme de « jetons » numériques. Ces jetons sont enregistrés sur la blockchain, ce qui permet de garantir leur authenticité, leur sécurité et leur traçabilité.

Selon l’entreprise, sa plateforme peut gérer des millions d’utilisateurs et propose des solutions pour créer des identités numériques, délivrer des titres officiels (comme les certificats de propriété ou les licences) et sécuriser toutes les transactions.

Les documents officiels (comme les titres fonciers) sont transformés en jetons numériques, qui peuvent être transférables ou non, selon leur nature. Une sorte d’empreinte numérique (appelée hachage) de chaque document est enregistrée sur la blockchain, ce qui permet de vérifier qu’il n’a pas été modifié.

Les données personnelles sensibles, comme le nom du propriétaire ou son adresse, ne sont pas stockées sur la blockchain. Elles restent protégées, tandis que seules les preuves cryptographiques sont accessibles pour garantir la transparence sans violer la vie privée.

Chaque enregistrement est aussi lié à une identité numérique unique, propre à chaque citoyen. Ce système permet d’éviter les doublons et de suivre les transferts de propriété avec précision.

Les changements de propriété devront passer par des validations automatiques, comme une approbation notariale ou une autorisation de l’État. Ces mécanismes empêcheront les fraudes et les transferts non autorisés.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Kinshasa : des mesures pour contenir les litiges fonciers autour des rocades

Foncier : de nouvelles règles rendent l’accès plus coûteux en zone urbaine en RDC

Cadastre foncier : après un PPP avec eProseed, l’État discute désormais avec Oxinus

Bonne gouvernance : le numérique au cœur de la stratégie de la RDC en 2025

Lors de la 46 ᵉ réunion du Conseil des ministres, tenue le 6 juin 2025, le gouvernement a adopté deux projets de loi dans le secteur de l’industrie. Le premier révise la loi de 2017 relative à la sous-traitance dans le secteur privé ; le second établit, pour la première fois, un cadre juridique global sur le contenu local, avec pour objectif d’assurer une meilleure intégration des Congolais dans les chaînes de valeur nationales, notamment dans les secteurs stratégiques tels que les mines, l’énergie ou l’agro-industrie.

Cette initiative intervient dans un contexte où l’économie congolaise, largement tournée vers l’exportation de matières premières, peine encore à ancrer localement la transformation, la sous-traitance et les prestations de services industriels.

Le projet de loi révisant la législation sur la sous-traitance clarifie plusieurs notions clés et confirme le rôle central de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP). Il réaffirme que les activités de sous-traitance sont exclusivement réservées aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, dirigées et promues par des nationaux, tout en encadrant désormais les exceptions à ce principe. Le texte introduit également un mécanisme de règlement des différends, ainsi qu’un régime de sanctions graduées — administratives, financières et pénales.

De son côté, le projet de loi sur le contenu local impose des obligations spécifiques tant à l’État qu’aux entreprises privées. Celles-ci seront formalisées à travers un plan national du contenu local, qui précisera les mécanismes de formation, de transfert de technologies et de renforcement des compétences congolaises dans les secteurs concernés. L’objectif est de favoriser la montée en gamme des PME locales et d’assurer leur participation effective à toutes les étapes de la chaîne de valeur — de l’exploration aux services auxiliaires.

Le dispositif prévoit également des incitations pour les entreprises respectueuses des nouvelles obligations, tandis que les contrevenants s’exposeront à des sanctions administratives, financières et pénales.

En 2024, l’ARSP avait estimé à 8,5 milliards de dollars la valeur non captée localement du fait du non-respect des règles sur la sous-traitance, pourtant réservée aux entreprises congolaises. Plusieurs multinationales opérant notamment dans le secteur minier avaient été rappelées à l’ordre. Cette situation a contribué à renforcer la nécessité de doter le pays d’un encadrement juridique plus cohérent et plus contraignant.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Entrepreneuriat : des décrets pour activer le soutien aux startups en RDC

Sous-traitance en RDC : plus de 2 milliards $ de contrats signés en 2024

Banque mondiale–RDC : 73,8 millions $ de subventions disponibles pour les entrepreneurs

Accès au crédit : l’IFC s’apprête à garantir les prêts de BOA RDC aux PME

Sans attendre les conclusions de l’audit sur les activités du pétrolier franco-britannique Perenco, unique opérateur actif en République démocratique du Congo (RDC), le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, a présenté deux mesures destinées à renforcer le contrôle des exportations pétrolières. Ces propositions ont été soumises au gouvernement lors du Conseil des ministres du 6 juin 2025 qui en a pris acte.

La première mesure interdit, sans délai, l’affrètement de pétroliers répertoriés comme « blacklistés ». Ces navires figurent sur la liste noire du transport maritime international en raison de pratiques frauduleuses telles que le transbordement illégal, la dissimulation de cargaisons ou des manquements aux normes de traçabilité.

« Cette mesure répond à l’urgence d’encadrer les exportations pétrolières, dans l’attente des conclusions définitives de l’audit global sur le secteur. Elle ne vise pas à bloquer les activités commerciales légitimes, mais à encourager une exploitation plus rigoureuse et transparente des ressources nationales », indique le compte rendu du Conseil. Elle doit ainsi prévenir la fraude, l’évasion fiscale et limiter les risques environnementaux, en écartant les navires vétustes susceptibles de provoquer des marées noires et en bloquant tout moyen de fuite ou de dissimulation des cargaisons.

La seconde mesure concerne la modernisation du terminal pétrolier de Muanda, avec le remplacement du Floating, Storage and Offloading (FSO) Kalamu, un réservoir flottant destiné à stocker le brut avant expédition. Le ministre mise sur un modèle d’actionnariat public-privé, avec la participation des producteurs du bassin côtier, de la Sonahydroc SA et d’un partenaire chargé de fournir un FSO moderne.

Selon le gouvernement, cette modernisation s’inscrit dans une vision à long terme, visant à renforcer le contrôle des volumes de brut exporté, améliorer leur traçabilité, et optimiser la rentabilité du secteur par une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur.

Aux sources des soupçons

L’audit sur Perenco a été lancé fin 2024. L’entreprise opère en RDC via la Société congolaise de recherche et d’exploration de pétrole (Socorep), détentrice de l’unique titre d’exploitation en activité. L’objectif est d’évaluer la production réelle, la conformité aux engagements fiscaux, contractuels et environnementaux. Cet audit fait suite à une visite ministérielle dans les installations de Perenco, qui a révélé une baisse de la production de 25 000 à 18 000 barils par jour.

Bien que l’audit soit en cours jusqu’à fin 2025, le ministre Sakombi affirme avoir déjà reçu des rapports intermédiaires, dont le contenu reste confidentiel. On ignore s’ils ont motivé les nouvelles mesures. Néanmoins, les soupçons de fraude sont nourris par plusieurs documents officiels. Le dernier rapport de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) signale un écart de 972 000 barils entre les chiffres de production 2022 déclarés par la Société générale des hydrocarbures (SGH) et les entreprises pétrolières (principalement Perenco), et ceux de la Banque centrale du Congo. Le même rapport indique également un écart de plus de 200 millions de dollars entre les exportations déclarées par la RDC et les importations recensées par ses principaux clients.

Sur le plan environnemental, des ONG comme Sherpa et Les Amis de la Terre ont dénoncé de longue date les pratiques de Perenco en RDC, accusant l’entreprise spécialisée dans les puits pétroliers en fin de vie de négliger les compensations dues aux populations riveraines.

L’audit semble avoir refroidi les relations entre Perenco et les autorités congolaises. Le ministre regrette une collaboration partielle de la multinationale. Le président du groupe, François Perrodo, a effectué un voyage en RDC fin 2024 sans rencontrer les autorités, un fait inhabituel pour un dirigeant de ce niveau.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Pétrole : la RDC annonce une révision totale de son code pour attirer les investisseurs

Exploitation pétrolière : la Sonahydroc au cœur de la nouvelle stratégie de la RDC

Dans sa dernière mise à jour publiée le 3 juin 2025, la Commission européenne a maintenu toutes les compagnies aériennes certifiées par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) sur sa liste noire de sécurité aérienne. Ces transporteurs restent ainsi interdits d’exploitation dans l’espace aérien de l’Union européenne et exclus du marché européen.

Les démarches entamées depuis 2023 par la RDC pour sortir de cette liste noire, sur laquelle elle figure depuis 2006, n’ont donc pas encore abouti. Elles avaient été engagées à la suite d’un audit de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui avait pourtant mis en lumière des avancées notables. Le score de conformité du pays aux normes internationales de sécurité aérienne est passé de 11 % en 2006 à 64,07 % en 2023, après avoir atteint 50 % en 2018.

« Après la réception du rapport final de l’audit, tous les services audités s’attèlent maintenant à préparer les plans d’actions correctives visant à résoudre les constatations et recommandations de l’audit en vue de les soumettre à l’OACI dans les prochains jours », déclarait alors le ministre des Transports, lors du Conseil des ministres du 22 septembre 2023.

Quelques jours plus tard, l’Assemblée nationale adoptait une nouvelle loi sur l’aviation civile. Le texte prévoit notamment la certification des aéroports, l’élaboration de plans de développement, ainsi que l’adhésion de la RDC à plusieurs protocoles internationaux.

En mai 2024, la Régie des voies aériennes (RVA) a par ailleurs signé un contrat de partenariat de dix ans avec la société britannique Westminster Group PLC. Ce partenariat vise à renforcer la sûreté dans cinq aéroports majeurs du pays — Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani et Mbuji-Mayi — à travers le déploiement d’experts internationaux, la formation du personnel de sécurité aéroportuaire et la modernisation des équipements.

Malgré ces efforts, toutes les compagnies certifiées en RDC restent exclues du ciel européen, alors que le pays a déjà franchi le seuil de 60 % de conformité requis par l’OACI pour espérer une levée des restrictions. Dans sa décision, la Commission européenne ne précise pas les raisons exactes de ce maintien, mais affirme avoir informé les transporteurs aériens concernés des faits et considérations qui ont motivé sa décision.

Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Aéroport de Mbuji-Mayi : 85 % des travaux de la piste déjà achevés, selon la BAD

Dar es Salaam-Kinshasa : Air Tanzania ouvre une liaison directe avec 4 rotations par semaines

Conflit à l’est de la RDC : des compagnies aériennes en difficulté à Kisangani

Kinshasa : Air France, Brussels Airlines et Uganda Airlines annulent leurs vols

A l’issue d’une réunion tenue le 2 juin 2025, les autorités provinciales de Kinshasa ont décidé d’assouplir les restrictions de circulation imposées aux camions dans le cadre de la lutte contre les embouteillages dans la capitale.

Désormais, les camions de moins de 15 tonnes sont autorisés à effectuer des livraisons en ville entre 10 h et 15 h, exclusivement sur les voies secondaires et à condition de ne pas empiéter sur la chaussée. Les camions avec remorque pourront, eux, circuler aux mêmes horaires, mais uniquement sur certains axes définis : Mitendi–Bypass–Boulevard Lumumba et 14e Rue Limete–Boulevard Congo–Japon. En dehors de ces itinéraires, toute livraison, tout stationnement ou toute déviation est strictement interdit.

Certains véhicules restent toutefois exemptés de ces restrictions : les bétonnières, les camions de la SEP Congo, de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO), de la Société nationale d’électricité (SNEL), de l’Office des voiries et drainage (OVD), ainsi que les véhicules de l’armée et de la Police nationale congolaise.

En mai dernier, le gouvernement provincial avait interdit la circulation en journée des camions, notamment ceux transportant des matériaux de construction, des boissons ou effectuant des livraisons dans les bars et établissements similaires. Ces véhicules ne pouvaient alors circuler qu’entre 22 h et 5 h du matin. L’objectif était de désengorger les principales artères de la ville, de plus en plus saturées.

Mais cette mesure avait suscité la colère des conducteurs de camions, qui avaient menacé de se mettre en grève pour protester. Face au risque de perturbation de l’approvisionnement de Kinshasa, le ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a convoqué une réunion avec les syndicats des transporteurs routiers. Plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la Police nationale et de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) ont également pris part à cette rencontre.

Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Mobilité urbaine en RDC : 71 % des usagers se tournent vers la moto-taxi en 2025

Jean Bamanisa : « Si Kinshasa ne refait pas ses voiries, elle va disparaître »

Kinshasa : la BEI prête à investir dans la lutte contre les inondations et les embouteillages

Ruzizi III Energy Ltd (REL), société en charge du développement du projet hydroélectrique régional Ruzizi III — un cours d’eau qui marque la frontière entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC) — a besoin de financements pour « la mise en œuvre des activités capitales restantes de la phase de développement du projet jusqu’à la date de clôture financière ». L’information est contenue dans le compte rendu du Conseil des ministres tenu le 30 mai 2025.

D’après ce document, la signature d’un avenant à l’accord liant REL à la RDC est nécessaire pour permettre à la société de mobiliser les ressources requises. En présentant le point sur l’état d’avancement du projet, le ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité, Teddy Lwamba (photo), a indiqué avoir sollicité l’approbation de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour la signature de cet avenant. Le compte rendu ne précise toutefois pas la suite réservée à cette demande ni le contenu de ce document contractuel, qui serait le quatrième du genre.

Malgré ce besoin de financement, le gouvernement maintient l’objectif de bouclage financier au 30 septembre 2025. Cette échéance avait pourtant été fragilisée il y a près de trois mois par plusieurs bailleurs de fonds potentiels. En raison du rapprochement des combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 à proximité du site du projet, ces institutions avaient laissé entendre que la clôture financière dépendrait de l’évolution de la situation sécuritaire.

Doté d’une capacité projetée de 206 MW, pour un coût total estimé à 760 millions de dollars, Ruzizi III est une infrastructure régionale conjointe entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, inscrite dans le portefeuille des projets de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL).

Le financement repose sur un montage associant prêts concessionnels et dons apportés par des bailleurs de fonds (BEI, AFD, BAD, Banque mondiale, KfW, Union européenne). Ces fonds doivent être octroyés aux États, qui les rétrocéderont à la société de projet, co-détenue par les trois États et deux investisseurs privés : SN Power (filiale de TotalEnergies) et Industrial Promotion Services (IPS), une entité du groupe Aga Khan.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Électricité : les bailleurs de Ruzizi III refroidis par le conflit à l’est de la RDC

Lors de la 44e réunion ordinaire du Conseil des ministres, tenue le 23 mai 2025, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé une série de mesures destinées à encadrer le projet des Rocades de Kinshasa et contenir les tensions foncières qu’il pourrait susciter. Ce chantier, officiellement lancé le 22 juin 2024 à Mitendi, prévoit la construction de 63 kilomètres de routes périphériques autour de la capitale congolaise. L’objectif est de désengorger le centre-ville, désenclaver les zones excentrées et stimuler le développement économique et urbain le long des axes concernés.

Le chef de l’État a reconnu que cette dynamique de modernisation comporte des risques de conflits fonciers si elle n’est pas encadrée avec rigueur. Ces tensions peuvent surgir entre occupants traditionnels et nouveaux acquéreurs attirés par la valorisation rapide du foncier, ou encore résulter d’occupations informelles ou d’expropriations non conformes à la loi. Dans ce contexte, quatre grandes orientations ont été arrêtées afin de renforcer la gouvernance foncière dans les zones concernées.

Il s’agit d’instaurer une transparence totale dans la gestion et l’attribution des terres, en adoptant des procédures claires, accessibles et traçables ; de renforcer les mécanismes de concertation locale en associant autorités, communautés riveraines, anciens occupants et investisseurs ; de garantir le respect des droits de toutes les parties, notamment par des indemnisations justes et conformes à la législation en vigueur ; et enfin, de mettre en place des cellules de veille juridique et de médiation foncière pour anticiper les conflits.

La ministre d’État en charge des Affaires foncières, de la Justice, des Infrastructures, de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, ainsi que le ministre délégué à la Politique de la ville, ont été mandatés pour coordonner un dispositif opérationnel de régulation, de contrôle et de médiation foncière dans les zones touchées par le projet. Un rapport circonstancié sur les mesures à prendre est attendu dans un délai de trente jours. Cette exigence traduit la volonté de l’exécutif de prévenir les tensions sociales et de garantir le bon déroulement des travaux.

Le projet des Rocades de Kinshasa est exécuté par les entreprises chinoises CTCE et CREC-8, dans le cadre du programme sino-congolais « infrastructures contre ressources naturelles ». Il comprend deux grands axes : la rocade sud-est (41,54 km) et la rocade sud-ouest (21,38 km), formant un arc stratégique de contournement de la capitale. Si les travaux ont enregistré des avancées notables depuis leur lancement, ils sont confrontés à des obstacles, notamment l’occupation illégale des emprises. En mars 2025, l’Inspection générale des finances avait tiré la sonnette d’alarme sur la lenteur des procédures d’expropriation. Jules Alingete, alors inspecteur général-chef de service, avait signalé que plus de 200 000 cas d’expropriations nécessitaient un traitement urgent afin d’accélérer les chantiers et d’éviter des surcoûts ou retards majeurs.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Foncier : de nouvelles règles rendent l’accès plus coûteux en zone urbaine en RDC

Jean Bamanisa : « Si Kinshasa ne refait pas ses voiries, elle va disparaître »

Urbanisation : la RDC, 3e en Afrique d’ici 2050 avec 111 millions de citadins projetés

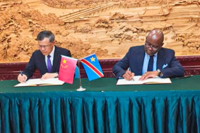

L’Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA) et la National Financial Regulatory Administration (NFRA) ont signé, le 28 mai 2025 à Pékin, un protocole d’accord de coopération. Selon le régulateur congolais, ce texte marque la volonté des deux parties de collaborer pour « renforcer les bonnes pratiques et partager leurs expériences en matière de régulation, de contrôle et de digitalisation ».

Dans le détail, explique Alain Kaninda, directeur général de l’ARCA, cité par la presse, le protocole vise notamment à intensifier la sensibilisation des acteurs économiques chinois actifs en RDC à la réglementation congolaise en matière d’assurance ; à faire respecter l’obligation de souscription locale des risques situés en RDC ; et à renforcer la surveillance des flux assurantiels transfrontaliers.

Ces problématiques sont particulièrement sensibles pour le régulateur congolais. Depuis 2020, l’ARCA met en œuvre un programme de lutte contre l’évasion des primes d’assurance. Cette expression désigne la souscription, par des entreprises ou des particuliers, de contrats d’assurance à l’étranger pour couvrir des risques situés en RDC, en violation de l’article 286 du Code des assurances.

Cette pratique réduit le marché local de l’assurance et prive l’État de recettes fiscales. En 2023, l’ARCA estimait les pertes liées au placement des primes à l’étranger et à la non-perception de la TVA à environ 1,5 milliard de dollars américains. Selon la même source, à ce jour, seulement 7 % du marché des assurances serait effectivement capté au niveau national.

Ces dernières années, Alain Kaninda multiplie donc les déplacements en Chine pour tenter de convaincre les entreprises de l’Empire du Milieu. Selon les autorités congolaises, les entreprises chinoises contrôlent environ 80 % des actifs miniers du pays. Ce segment domine le secteur extractif, lequel a représenté 55 % du PIB en 2023, selon le dernier rapport ITIE.

En réponse, les compagnies minières chinoises soulignent la faible capacité des assureurs locaux à couvrir les risques importants liés à leurs investissements. « Même si cette insuffisance était avérée, les sociétés minières ont l’obligation de déclarer les primes qu’elles versent afin de solliciter, le cas échéant, des dérogations spéciales, si cela s’avère nécessaire », avait expliqué l’ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, lors d’une matinée d’échanges sur la question à Pékin, en mai 2023.

Nicolas Kazadi avait également affirmé que le gouvernement congolais s’efforçait d’attirer des réassureurs de premier plan afin de réduire davantage les risques encourus. Il avait par ailleurs exhorté les compagnies minières chinoises à encourager leurs assureurs à investir directement en RDC, plutôt que de céder à la tentation de la fraude.

Pierre Mukoko et Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Assurance : un marché en croissance en RDC, projeté à plus d’un milliard $ d’ici 10 ans

D’après le compte rendu du Conseil des ministres du 23 mai 2025, le gouvernement congolais a adopté quatre projets de décrets. Ces textes, portés par le ministre de l’Industrie et du Développement des PME, Louis Watum Kabamba, précisent les modalités d’application de l’ordonnance-loi n° 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups, autrement connue sous le nom de Startup Act.

Les deux premiers décrets portent sur la création, l’organisation et le fonctionnement de deux structures : le Comité national de labellisation des startups (CNL) et le Comité national de pilotage de l’entrepreneuriat (CNPE). La labellisation du CNL vise à crédibiliser les startups sur les plans national et international, en leur conférant une reconnaissance institutionnelle. Le CNPE, quant à lui, assurera la coordination interinstitutionnelle, l’évaluation des programmes et l’identification des réformes nécessaires à l’essor du secteur entrepreneurial en RDC.

Les deux autres textes fixent, d’une part, les modalités d’agrément des organismes privés d’aide à la création et à l’encadrement des petites et moyennes entreprises, des startups et de l’artisanat ; et, d’autre part, les conditions et modalités d’octroi des avantages et facilités accordés aux entreprises disposant du label « Startup » et aux entrepreneurs incubés.

Les autorités n’ont pas donné davantage de précisions sur le contenu de ces projets de décrets. Mais dans un article publié le 27 mai dernier, Lionel Kabeya, chargé de communication de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), qui affirme avoir participé aux travaux ayant conduit à leur rédaction, en dit un peu plus.

Tout savoir sur les quatre projets de décret portés par SEM Louis WATUM KABAMBA : un tournant stratégique pour l’entrepreneuriat en RDC.#LouisWatumKabamba #Entrepreneuriat #DéveloppementÉconomique #RDC #EntrepreneursRDC #InvestirEnRDC #RéformesEntrepreneuriat… pic.twitter.com/U1372fdjDN

— Ministère de l’industrie et développement des PME (@MinIndPME2) May 28, 2025

À en croire ce dernier, avec ces textes, les startups auront accès aux avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux prévus dans le code de l’investissement. Il est en plus prévu l’exonération de l’impôt sur les bénéfices et de l’impôt mobilier pendant la période de validité du label ; la réduction de 50 % de l’ensemble des redevances parafiscales perçues par les services publics au niveau central, provincial et local ; l’exemption des taxes et frais relatifs à la protection de la propriété intellectuelle ainsi que des droits et taxes à l’importation, pour les intrants, équipements et matériels destinés exclusivement aux activités de la startup.

Par ailleurs, les grandes entreprises qui, en application de la loi congolaise sur la sous-traitance dans le secteur privé, sous-traitent à une startup labélisée au minimum 40 % de leurs services peuvent solliciter une exonération partielle allant jusqu’à 30 % de l’impôt sur les bénéfices. Des exonérations fiscales sont aussi prévues sur les prêts ou avances d’amorçage accordé par les banques aux startups.

Selon Lionel Kabeya, les textes protègent aussi les startups contre les abus des agents publics. Ils prévoient des sanctions pénales et disciplinaires à l’encontre de ceux qui feraient obstacle à l’application de ces mesures.

D’après le ministère de l’Industrie et du Développement des PME, l’adoption de ces décrets par le gouvernement marque un tournant stratégique pour l’entrepreneuriat en RDC. « Il ne s’agit plus seulement de promouvoir l’initiative privée, mais de structurer un véritable écosystème d’innovation, de croissance et d’inclusion économiques », soutient-il.

Lors de son séjour en RDC au début du mois, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a plaidé pour que ces décrets soient pris « rapidement », afin que le Startup Act, qu’il a qualifié de « démarche extrêmement positive », produise ses effets. D’après Startup Graveyard Africa, chaque pays ayant adopté une telle législation a constaté un impact significatif. En 2024, soit deux ans après l’entrée en vigueur du Startup Act au Nigeria, le pays comptait déjà 12 000 startups labellisées.

Timothée Manoke, stagiaire

Lire aussi :

Banque mondiale–RDC : 73,8 millions $ de subventions disponibles pour les entrepreneurs

Accès au crédit : l’IFC s’apprête à garantir les prêts de BOA RDC aux PME

Bunia : un appui de la Banque mondiale pour développer un centre des PME

Sous-traitance en RDC : plus de 2 milliards $ de contrats signés en 2024

Investissements : la Belgique presse la RDC de lever les obstacles

More...

Le Conseil des ministres, tenu le 23 mai 2025, a approuvé le processus de ratification de deux instruments de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon un post du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, sur X (anciennement Twitter). Il s’agit de l’accord sur la facilitation des échanges, adopté en 2013, et de celui sur les subventions à la pêche, adopté en 2022. Objectif : améliorer la compétitivité et l’attractivité de la RDC qui a adhéré à l’OMC en 1997.

À en croire le ministre du Commerce extérieur, la non-ratification de ces accords fait courir à la RDC le risque de perdre sa crédibilité auprès de ses partenaires commerciaux. Elle engendre également des difficultés d’intégration dans les chaînes de valeur régionales, empêche l’accès aux financements disponibles pour les réformes et retarde ainsi la modernisation de l’administration douanière. « Une étude récente a démontré que pour exporter un conteneur de la RDC vers l’extérieur, cela prend 200 heures, contre moins de 50 heures en moyenne dans les pays voisins réformateurs », indique Julien Paluku pour illustrer la situation.

Le ministre voit donc dans la ratification de l’accord sur la facilitation des échanges une opportunité de réforme structurante. Il affirme y travailler avec l’appui de l’OMC, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et du Centre du commerce international (CCI), un accompagnement qu’il dit avoir obtenu lors d’un récent séjour à Genève, en Suisse. À l’en croire, cet appui comprendra une assistance technique et la formation du personnel ainsi que des acteurs privés afin de leur donner les clés pour mieux intégrer les marchés internationaux.

Entré en vigueur en 2017, l’accord sur la facilitation des échanges vise à simplifier et numériser les procédures douanières, réduire les coûts et délais aux frontières, et améliorer la coopération entre les administrations douanières, notamment celles des pays frontaliers. Selon les estimations de l’OMC, sa mise en œuvre complète pourrait réduire les coûts du commerce mondial de 14,3 %, les délais moyens d’importation de 47 % et les délais moyens d’exportation de 91 %.

L’accord sur les subventions à la pêche vise à promouvoir la pêche durable en limitant les aides publiques dans ce secteur. Il entrera en vigueur lorsque 111 pays membres de l’OMC l’auront ratifié. À ce jour, 100 l’ont déjà fait. Une fois en vigueur, les pays concernés devront mettre fin aux subventions destinées aux navires pratiquant la pêche illégale, opérant dans des zones non réglementées ou ciblant des stocks déjà surexploités.

Pour assurer sa mise en œuvre, des réformes et un renforcement des capacités institutionnelles seront nécessaires. Un fonds, financé par des contributions volontaires, est prévu pour fournir une assistance technique et renforcer les capacités des pays en développement et des pays les moins avancés.

Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Fraude douanière : Kinshasa saisit l’OMC contre l’Ouganda, le Rwanda, le Kenya et l’Angola

Julien Paluku s’attaque aux pratiques commerciales qui coûtent 5 milliards $ par an à la RDC

Une nouvelle réglementation encadrant les baux à loyer non professionnels est désormais en vigueur en République démocratique du Congo. Un arrêté ministériel a été signé le 29 avril 2025 par le ministère de l’Urbanisme et Habitat, comme l’indique un communiqué officiel publié le 21 mai. Ce texte, qui remplace les arrêtés de 2018 et 2021, est entré en application dès sa signature. Selon les autorités, il introduit plusieurs « innovations » dans le secteur locatif. Le ministère cite notamment la compétence exclusive désormais reconnue au service de l’Habitat en matière de baux à loyer, ainsi que le caractère obligatoire du contrat de bail écrit, qui doit désormais respecter un modèle-type officiel.

L’arrêté précise également les règles applicables aux aspects financiers de la location. Le montant de la garantie locative est plafonné à l’équivalent de trois mois de loyer pour les logements résidentiels, et à six mois pour les locaux à usage socio-culturel. Des sanctions sont prévues en cas de dépassement de ces plafonds. La rémunération des intermédiaires est, elle aussi, encadrée : la commission ne peut excéder un mois de loyer, et toute perception directe de cette rémunération par le bailleur est interdite.

Un mécanisme d’enregistrement des contrats de bail est mis en place afin de permettre un meilleur suivi du respect des règles. Le texte prévoit aussi des procédures formalisées de préavis et de délogement administratif, applicables uniquement aux contrats enregistrés. Cette réforme intervient dans un contexte de forte pression locative, notamment dans les grandes agglomérations comme Kinshasa, où les pratiques informelles dominent toujours le marché. Toutefois, dans sa forme et dans son contenu, le nouvel arrêté reste très proche de ceux de 2018 et 2021 qu’il remplace.

🖲️🖲️🖲️____COMMUNIQUÉ OFFICIEL N°05/CAB/MIN-UH/GB/2025

— Ministère de l'Urbanisme et Habitat-rdc (@Urbanismerdc243) May 21, 2025

Relatif aux baux à loyer. pic.twitter.com/3hbmWam6rM

L’arrêté de 2018 prévoyait déjà un contrat de bail signé en présence d’une agence agréée, accompagné d’un livret-type, et légalisé par les services de l’Habitat. Il fixait également une garantie locative, des délais de préavis, des procédures en cas de litige, et imposait le paiement des loyers en monnaie nationale selon les taux de la mercuriale. Des commissions de conciliation et un comité de censure devaient veiller à l’application de ces règles. De son côté, l’arrêté de 2021 rendait obligatoire l’enregistrement du contrat dans un délai de 30 jours, en y joignant un livret de bail fourni par l’État. Le loyer y était exprimé exclusivement en francs congolais, et le texte encadrait aussi bien le montant de la caution que les conditions de résiliation et le préavis.

La communication autour du nouvel arrêté intervient alors que le député national Venance Eyanga Mboyo a présenté, le 12 mai 2025 à l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à encadrer plus strictement les relations entre bailleurs et locataires, et à limiter la dépendance au dollar américain. Ce texte entend modifier et compléter la loi du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer non professionnels. Il comporte douze innovations, parmi lesquelles la création d’une police de l’habitat, l’instauration d’un permis de bail, l’encadrement des réajustements de loyer, la signature obligatoire du contrat de bail devant les services compétents et le revient sur le paiement des loyers en franc congolais.

Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Immobilier : une proposition de loi pour dédollariser et encadrer les loyers en RDC

Le gouvernement congolais a procédé à une réorganisation de son dispositif national de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Un nouveau comité de la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière (CNLFM) a été installé le 20 mai 2025 par le ministre des Mines, Kizito Pakabomba. Il est désormais dirigé par l’inspecteur général des Mines, Didier Kaku Kingwabidi, qui succède à Freddy Mwamba, unique coordonnateur national depuis la création de la CNLFM en 2010.

« Ce nouveau comité voit son mandat renforcé à travers l’implication des ministères des Mines, de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice », précise le ministère des Mines. La nomination du nouveau coordonnateur est intervenue par arrêté interministériel associant ces quatre ministères. Les services de douane, de police des mines et de renseignement économique sont également mobilisés.

Le mandat élargi du comité comprend la coordination entre institutions de régulation et forces de sécurité, le contrôle des chaînes de production et de commercialisation de l’or, du diamant et du cupro-cobalt, ainsi que l’optimisation des recettes fiscales et douanières. Il intègre aussi le déploiement de technologies de traçabilité et la coopération régionale, notamment dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Le précédent comité, actif depuis plusieurs années, avait été critiqué pour sa faible efficacité, son manque de couverture des sites miniers à risque et ses dysfonctionnements logistiques. Un audit sectoriel, mené en 2020 par le ministère des Mines avec le soutien de la Banque mondiale, avait recommandé une refonte complète du dispositif opérationnel.

Selon le ministère, ces réformes s’inscrivent dans une stratégie globale visant à améliorer la traçabilité des flux miniers, renforcer le recouvrement des recettes et sécuriser les opérations aux frontières.

En 2025, la RDC prévoit plus de 5 milliards de dollars de recettes minières, en hausse de 11 % par rapport à 2024. Pourtant, les pertes liées à la fraude et à la contrebande restent majeures. À titre d’exemple, la frontière entre Kolwezi (Lualaba) et la Zambie serait l’un des principaux points de fuite, avec des pertes estimées à 40 millions de dollars par mois, selon des données relayées par l’agence Reuters.

Ces chiffres soulignent l’urgence de mécanismes de contrôle plus robustes, notamment dans les zones minières du Katanga, du Sud-Kivu et de l’Ituri, où les minerais circulent parfois sans traçabilité réglementaire.

Parallèlement à cette réforme interne, la RDC a signé un accord avec Erik Prince, ex-officier des Navy SEALs et fondateur de la société de sécurité Blackwater. Par l’intermédiaire de son entreprise Frontier Services Group (FSG), il a été recruté pour contribuer à la sécurisation des chaînes logistiques minières, en apportant un appui au contrôle frontalier, à la surveillance des cargaisons et à l’assistance technique aux inspections.

Boaz Kabeya, stagiaire

Lire aussi :

Sécurisation des recettes minières : l’Américain Erik Prince recruté par Kinshasa

Sud-Kivu : 1600 entreprises minières illégales recensées (gouverneur)

Conflit à l’est de la RDC : 38 sites miniers interdits d’exploitation pour asphyxier le M23

La Banque centrale du Congo (BCC) durcit sa réglementation à l’encontre des opérateurs miniers et pétroliers en 2025. Selon une note du cabinet AKILI Consulting, qui compte dans son portefeuille client des grandes sociétés minières comme Kamoa Copper et Kibali Gold, les amendes pour non-déclaration des données bancaires des comptes à l’étranger ont augmenté de plus de 1000 %, passant de 5 000 000 de francs congolais (CDF) à 58 680 000 CDF, soit de 1 786 à 20 957 dollars.

Selon ce cabinet, qui se présente comme une société spécialisée dans la gestion des risques opérationnels liés au non-respect de la réglementation de change, la BCC a même introduit de nouvelles sanctions. La fausse déclaration de comptes est désormais sanctionnée par une amende de 234 720 000 CDF, et les transferts via des sociétés-écrans sont punis par une pénalité équivalente à 35 % du montant transféré.

Le cabinet dirigé par Arlette Mboyo, membre du conseil d’administration de la filiale de la Bank of Africa en RDC (BOA RDC), n’a pas dévoilé les raisons de ces décisions de la banque centrale. Mais il apparaît que ces mesures visent à renforcer la traçabilité des transactions et le rapatriement des recettes d’exportation sur le territoire national. Une stratégie qui s’inscrit dans le contexte plus large de stabilisation du marché des changes congolais, marqué par la dépréciation du franc congolais.

Des mesures similaires avaient déjà été prises en 2017 pour forcer les opérateurs miniers à rapatrier leurs recettes d’exportation, comme le prescrit la loi, dans le but d’alimenter le système financier en devises.

L’article 269 du Code minier de la République démocratique du Congo (RDC) impose aux titulaires de titres miniers des règles strictes concernant le rapatriement des recettes d’exportation. Pendant la phase d’amortissement de leur investissement, les opérateurs peuvent conserver 40 % de leurs revenus d’exportation dans des comptes à l’étranger, mais doivent obligatoirement rapatrier les 60 % restant dans un compte ouvert en RDC dans un délai de quinze jours suivant l’encaissement. Une fois l’investissement amorti, l’intégralité des recettes doit être rapatriée en RDC. Cette loi peine à être respectée par les miniers.

Timothée Manoke, stagiaire

Mines : la RDC décuple l’amende pour obstruction à la transparence à 4,3 millions $