CLIMAT DES AFFAIRES (278)

Le directeur général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Miguel Kashal, a annoncé, le 3 octobre 2025, le lancement imminent d’un contrôle mixte de conformité sur l’ensemble du territoire national. Cette opération, menée en collaboration avec plusieurs services de l’État et organisations privées, vise à vérifier la transparence et le respect de la législation en matière de sous-traitance.

Selon le patron de l’ARSP, ce contrôle associera notamment la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et l’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo (ARPTC). Les inspections se dérouleront « en toute transparence et équité » afin de préserver un bon climat des affaires et de garantir la conformité des pratiques.

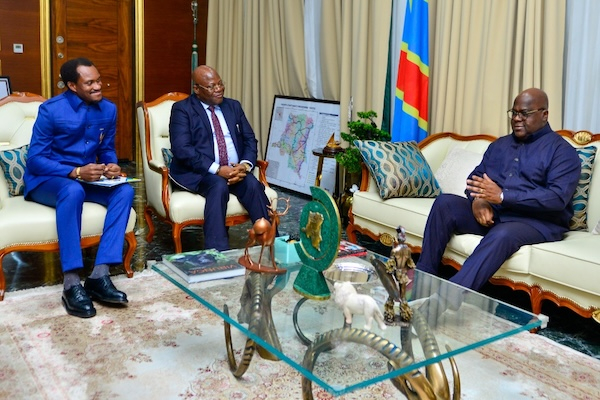

Cette initiative fait suite à une première communication intervenue début septembre, après une rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le DG de l’ARSP, Miguel Kashal, et le président de la FEC, Robert Malumba.

La législation congolaise réserve les marchés de sous-traitance aux entreprises détenues à au moins 51 % par des Congolais. Mais, dans la pratique, son application reste difficile. Avant 2023, les sociétés éligibles — à capitaux majoritairement congolais — peinaient à obtenir des contrats de plus de 300 000 dollars.

Le DG de l’ARSP rappelle que certains appels d’offres étaient publiés dans des langues non officielles, ce qui limitait la participation des entreprises locales, tandis que d’autres sociétés utilisaient des prête-noms congolais pour contourner la loi. Le processus d’attribution des marchés manquait souvent de transparence, d’où la nécessité d’un assainissement en profondeur du secteur.

Opacité persistante

L’ARSP justifie également ce contrôle national par le refus délibéré de certaines grandes entreprises de communiquer les données relatives aux marchés de sous-traitance accordés en 2024. Cette opacité empêche le régulateur de produire des statistiques fiables sur un secteur dont le potentiel avait été évalué à près de 8,5 milliards dollars en 2023. « L’État veut y voir clair : à qui profitent réellement ces contrats ? », insiste Miguel Kashal.

Pourtant, malgré ces difficultés, les chiffres disponibles montrent que le secteur privé congolais a capté 2,045 milliards de dollars de contrats de sous-traitance en 2024, répartis en 1 282 contrats conclus avec 797 sous-traitants. Près de 98 % de ces contrats proviennent du secteur minier, loin devant les télécommunications, les cimenteries, les brasseries et l’agroalimentaire.

Pour le gouvernement et l’ARSP, la sous-traitance constitue un levier essentiel pour favoriser l’émergence d’une classe moyenne nationale et renforcer la participation des Congolais aux retombées économiques de l’exploitation minière et industrielle.

À ce titre, la base de données des entreprises agréées à l’ARSP s’est fortement étoffée : elle est passée d’environ 3 000 entreprises en 2023 à près de 15 000 actuellement. La liste actualisée est disponible auprès du régulateur afin de faciliter le processus de sélection lors de la passation des marchés.

Ce contrôle intervient alors qu’une réforme de la législation est en cours. Lors de la 46ᵉ réunion du Conseil des ministres, tenue le 6 juin 2025, le gouvernement a adopté un projet de loi révisant la loi de 2017 relative à la sous-traitance. Ce texte, qui introduit un mécanisme de règlement des différends ainsi qu’un régime de sanctions graduées — administratives, financières et pénales — doit encore être soumis à l’examen du Parlement, puis promulgué par le président de la République.

Timothée Manoke.

Lire aussi :

Hydrocarbures: les sous-traitants désormais soumis à un agrément ministériel en RDC

Un nouveau cadre légal pour ancrer les Congolais dans les chaînes de valeur industrielles

Sous-traitance en RDC : plus de 2 milliards $ de contrats signés en 2024

Lors du Conseil des ministres du 3 octobre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé au gouvernement et à la Banque centrale du Congo (BCC) de mettre en œuvre des mesures immédiates et coordonnées pour corriger les distorsions persistantes et contrer la spéculation qui fragilise la stabilité monétaire.

Selon le compte rendu officiel, la monnaie nationale s’est renforcée de 9,1 % depuis le 19 septembre 2025 sur le marché interbancaire. Toutefois, malgré cette évolution positive, Félix Tshisekedi a relevé l’existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la capitale. Ces écarts, a-t-il averti, créent des opportunités d’arbitrage qui alimentent la spéculation et compromettent l’équilibre du marché.

Cette préoccupation est également partagée par plusieurs acteurs de la société civile. L’Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo (UDECOM) avait, dans une correspondance datée du 30 septembre 2025, dénoncé des pratiques commerciales jugées préjudiciables au pouvoir d’achat des ménages. Alors que le taux officiel s’est stabilisé autour de 2 670 FC pour un dollar, certaines entreprises, notamment dans les télécommunications, continuent d’appliquer des taux allant jusqu’à 2 900 FC, entraînant ce que l’organisation qualifie de « surtaxation déguisée » des services.

Des disparités similaires ont été observées dans d’autres secteurs. Certains opérateurs maintiennent des prix calculés sur des taux supérieurs à 2 800 FC. Ces pratiques spéculatives ont également touché les services essentiels. Un citoyen de Kinshasa a ainsi rapporté qu’un hôpital lui avait imposé un taux de 2 800 FC pour régler une facture médicale de 25 dollars, alors que le taux effectif sur le marché cette semaine-là ne dépassait pas 2 600 FC.

Face à cette situation, le président Tshisekedi a ordonné une action concertée pour harmoniser le fonctionnement du marché de change, réduire les pratiques spéculatives et protéger le pouvoir d’achat des Congolais. Il a insisté sur la nécessité de maintenir une politique budgétaire rigoureuse, compatible avec les objectifs de stabilisation, tout en appelant à une approche économique plus innovante pour stimuler la demande de francs congolais et consolider sa crédibilité.

« L’objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens et créer les conditions d’une croissance inclusive et soutenable », a conclu le chef de l’État.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Le franc congolais s’apprécie face au dollar, mais l’avenir reste incertain

Le Fonds national d’entretien routier (FONER) a annoncé le report de la date limite de dépôt des déclarations relatives à la redevance annuelle sur la charge à l’essieu. Initialement fixée au 30 septembre 2025, l’échéance est désormais repoussée au 30 novembre 2025, selon un communiqué signé le 29 septembre à Kinshasa.

Cette décision répond aux préoccupations exprimées par les assujettis, a indiqué la direction générale du FONER. Elle précise que les transporteurs n’ayant pas reçu la preuve de déclaration d’ici au 30 novembre devront se présenter auprès du service compétent le plus proche pour l’obtenir. Passé ce délai, une campagne de contrôle sera immédiatement lancée afin de vérifier les informations transmises, de corriger les déclarations inexactes ou incomplètes et, le cas échéant, d’appliquer des taxations d’office.

Prévue à l’article 16 de la loi du 7 juillet 2008 portant création du FONER et détaillée par l’arrêté interministériel du 6 mars 2009, cette redevance concerne les véhicules dont le poids utile excède 3,5 tonnes. Les montants sont fixés à 185 dollars pour les véhicules à deux essieux, 270 dollars pour ceux à trois essieux, et 340 dollars pour les véhicules articulés.

Créé en 2008, le FONER a pour mission de financer l’entretien des routes à travers plusieurs redevances, dont celle sur la charge à l’essieu, destinée à compenser la dégradation causée par le transport de marchandises. Bien que prévue depuis 2009, cette redevance n’avait jamais été effectivement perçue. Elle figurait encore, dans le rapport annuel 2022 du FONER publié en juin 2024, parmi les ressources inactives de l’institution.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Kongo Central : vers l’application de la taxe sur les camions à fort tonnage

Le Walvis Bay Corridor Group (WBCG) a annoncé, le 30 septembre 2025, que le consulat de Namibie à Lubumbashi délivre désormais des visas aux citoyens congolais. Cette décision constitue une nouvelle avancée pour le WBCG, après son plaidoyer ayant conduit à l’ouverture du consulat en novembre 2023.

Le WBCG gère le Walvis Bay – Ndola – Lubumbashi Development Corridor (WBNLDC), un axe stratégique de 2 690 km reliant Lubumbashi au port de Walvis Bay, en Namibie, avec un temps de transit estimé entre quatre et cinq jours. Ce corridor joue un rôle central dans l’évacuation des minerais issus de la riche ceinture minière du Katanga, productrice de cuivre et de cobalt, et constitue un pilier de l’économie namibienne.

Jusqu’ici, les citoyens congolais, notamment les chauffeurs empruntant le corridor, devaient se rendre à l’ambassade de Namibie à Lusaka ou à Kinshasa pour obtenir un visa. Cette contrainte constituait une barrière non tarifaire au commerce transfrontalier, rallongeait les délais et réduisait la compétitivité du corridor par rapport aux autres ports de sortie de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC).

La délivrance de visas à Lubumbashi devrait donc renforcer l’attractivité de Walvis Bay face au corridor de Lobito en Angola, perçu par Windhoek comme un concurrent sérieux. Soutenu par les États-Unis et l’Union européenne, le corridor de Lobito propose un itinéraire plus direct vers l’Atlantique via Luau, à la frontière congolaise, et pourrait capter une part importante des flux miniers transitant aujourd’hui par Walvis Bay. Des opérateurs comme Kamoa Copper, exploitant la plus grande mine de cuivre d’Afrique, ont déjà annoncé leur intention d’augmenter leurs expéditions via Lobito.

Outre la question des visas, le corridor de Walvis Bay reste confronté à la congestion du poste frontalier de Kasumbalesa, entre la RDC et la Zambie. Pour y remédier, le consortium mise sur l’axe Kolwezi–Solwezi, qui offrira un passage alternatif par un autre poste frontalier. Des travaux routiers et la construction de ports secs sont en cours sur cet axe, afin de contourner Kasumbalesa et de réduire les délais et les coûts logistiques.

Ces initiatives s’inscrivent dans un contexte régional plus large, où les projets de la SADC cherchent à tirer parti du potentiel minier du Copperbelt (RDC et Zambie). En raison de leur enclavement, ces pays dépendent fortement des infrastructures de leurs voisins, alors que le port congolais de Banana, situé à près de 2 670 km des zones minières, reste difficilement accessible faute de routes modernes.

Créé en 2000 en Namibie sous forme de partenariat public-privé, le WBCG a pour mission de promouvoir et de gérer les corridors reliant les ports de Walvis Bay et de Lüderitz aux pays de la région. Son objectif est de positionner la Namibie comme un hub logistique régional, en facilitant le commerce transfrontalier, en réduisant les coûts et en accélérant les délais de transit. Le WBNLDC, en reliant Walvis Bay aux zones minières de la Zambie et du sud-est de la RDC, joue ainsi un rôle clé dans l’exportation des minerais vers l’Atlantique, tout en facilitant l’importation de biens de consommation et d’intrants miniers et agricoles.

Timothée Manoke.

Lire aussi :

Likasi–Solwezi: une route de 230 millions $ pour fluidifier le commerce RDC–Zambie

Route Kolwezi-Sakabinda : 53,6 km à livrer en 2027 pour 159 millions $

Corridor de Lobito : plus 400 millions $ pour réhabiliter la ligne Dilolo–Kolwezi–Tenke

Autoroute Banana - Kinshasa : un corridor stratégique vers l’Atlantique en gestation

Le ministre de l’Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba wa Massamba, a signé, le 24 septembre 2025, un arrêté fixant à 0,5 % le nouveau taux de la contribution patronale dédiée au financement de l’Office national de l’emploi (ONEM). Cet établissement public, chargé de promouvoir et d’organiser le marché du travail, a pour missions de prospecter les offres d’emploi, de placer les demandeurs, de proposer des formations adaptées, de produire des statistiques régulières sur l’emploi et de veiller à la conformité des contrats de travail avec la législation nationale.

Le nouvel arrêté modifie et complète celui de 2018, qui avait fixé ce taux à 0,2 %. Désormais, chaque employeur, y compris l’État et les organisations humanitaires, devra verser chaque mois à l’ONEM 0,5 % de la rémunération payée à ses travailleurs.

Le texte introduit également de nouvelles sanctions. Tout employeur qui ne transmettra pas les documents requis lors des contrôles pourra être soumis à une taxation décidée par le contrôleur. Les contributions non acquittées avant le 24 septembre, ainsi que les pénalités correspondantes, seront en outre recalculées sur la base de cette nouvelle réglementation.

#ContributionPatronale

— ONEM RDC (@onem_cd) September 30, 2025

ARRÊTÉ MINISTERIEL N°028 /CAB/MIN.ET/FMM/RK/09/2025 DU 24 SEPTEMBRE 2025 MODIFIANT ET COMPLETANT L'ARRETÉ MINISTERIEL N°095/CAB/MINETAT/ MTEPS/01/2018 DU 17/08/2018 PORTANT FIXATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION PATRONALE MENSUELLE DUE PAR LES EMPLOYEURS… pic.twitter.com/QgOlVs50WE

Cette révision devrait entraîner une hausse des dépenses salariales. Elle intervient dans un contexte de difficultés financières pour l’ONEM, confronté à une perte de recettes liée à l’insécurité persistante dans l’Est du pays. Les zones occupées par les rebelles du M23 échappent en grande partie à la collecte des contributions, ce qui complique l’exécution d’un budget déjà fragilisé, selon la direction de l’institution.

Depuis la nomination de nouveaux dirigeants en juillet 2023, la direction générale et le conseil d’administration affirment avoir engagé un processus de redressement. Celui-ci inclut la revalorisation des rémunérations, l’amélioration des conditions de travail des agents et l’extension des activités de l’institution.

L’ONEM prévoit par ailleurs l’ouverture de bureaux dans les universités, territoires et communes du pays, afin de renforcer sa présence sur le terrain. Ces initiatives devraient être financées par les ressources issues de la contribution patronale. L’institution dit attendre les premiers effets de l’arrêté dès le 1er octobre 2025.

Ces mesures s’inscrivent dans la perspective de l’objectif fixé par le chef de l’État, Félix Tshisekedi, qui prévoit la création de 6,4 millions d’emplois d’ici 2028, un cap auquel l’ONEM doit contribuer à travers ses programmes et services.

Timothée Manoke.

Lire aussi :

SMIG : le patronat veut stopper la hausse prévue à 21 500 FC dès janvier 2026

Services privés de placement de main-d’œuvre : l’ultimatum de Massamba wa Massamba

Main-d’œuvre étrangère : la RDC relève les quotas dans plusieurs secteurs

Dans un communiqué publié le 1ᵉʳ octobre 2025, le ministère du Commerce extérieur a annoncé la mise en service d’une plateforme numérique dédiée aux demandes et renouvellements du numéro import-export en République démocratique du Congo (RDC). Cette innovation, qui sera opérationnelle à partir du 5 octobre 2025, centralise désormais toutes les démarches via le Guichet unique intégral du commerce extérieur (GUICE).

En RDC, l’exercice du commerce d’importation et d’exportation est subordonné à l’immatriculation dans un registre import-export, après agrément du département du Commerce extérieur. Le numéro import-export est valable pour une année civile et doit être renouvelé au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le communiqué, signé par le secrétaire général du ministère, Jules Muilu, précise que cette plateforme vise à réduire les délais et les coûts liés aux procédures. Elle doit également améliorer la transparence, renforcer la traçabilité des opérations et garantir un accès unifié à l’ensemble des services connectés à la plateforme en ligne de la Société d’exploitation du guichet unique du commerce extérieur (SEGUCE).

Avant son déploiement, la nouvelle plateforme de gestion du numéro import-export a fait l’objet d’une phase pilote, suivie d’ajustements techniques et administratifs. Selon le ministère du Commerce extérieur, cette étape a permis de fiabiliser le système et de garantir son efficacité, tout en impliquant les principales parties prenantes du secteur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement pour faciliter les échanges commerciaux. Elle repose sur le décret n°15/019 du 15 octobre 2015 portant création du GUICE.

Ronsard Luabeya

Un projet de décret portant réglementation de l’importation des véhicules d’occasion en République démocratique du Congo a été adopté lors du Conseil des ministres du 26 septembre 2025. Aucune information n’a filtré sur le contenu précis du texte. Selon le compte rendu de la réunion, il vise à « réformer en profondeur la réglementation relative à l'importation des véhicules d'occasion » afin de garantir la sécurité routière, préserver l’environnement et améliorer la qualité du parc automobile national.

Ce projet devrait se traduire par un durcissement des conditions d’importation, surtout que le gouvernement estime que le parc automobile national est « majoritairement composé de véhicules vétustes importés ». Une situation qui, selon lui, « constitue un facteur aggravant d'accidents de circulation et de pollution environnementale, compromettant ainsi la sécurité routière, la santé publique et la qualité de vie des populations ».

En avril 2017, un décret avait porté l’âge maximal des véhicules importés de 10 à 20 ans, tout en maintenant l’obligation de contrôle technique par un centre agréé. Cet assouplissement du décret d’octobre 2012 visait à faciliter l’accès au marché des véhicules d’occasion, à répondre à la demande de la profession des transporteurs et à tenir compte du pouvoir d’achat des ménages.

Près de dix ans plus tard, le gouvernement choisit de revoir cette politique qu’il considère désormais comme l’une des causes des accidents de la circulation et de la dégradation de l’environnement. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le nouveau décret s’inscrit d’ailleurs dans la dynamique du Plan national de sécurité routière (PNSR). Il est aussi aligné à la volonté de l’exécutif de réduire les importations des véhicules en favorisant le montage local.

La Direction générale des douanes et accises (DGDA) a estimé la valeur des véhicules d’occasion importés en 2024 à 587,7 millions de dollars, pour des recettes projetées à 65 millions de dollars, soit près de 39 % des recettes totales. Ces chiffres illustrent le poids des véhicules d’occasion dans le parc automobile congolais.

Boaz Kabeya

Véhicules Tata Motors : Zahira envisage de construire une usine d’assemblage en RDC

Pièces d’assemblage : le régime douanier préférentiel rétabli en RDC

Pour sécuriser les récoltes de cacao et de café face à l’aggravation de la crise sécuritaire à l’est du pays, Kinshasa prévoit de déployer 129 bases opérationnelles avancées (FOB). L’annonce a été faite le 19 septembre 2025 par le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo, dans une note d’information présentée au Conseil des ministres.

Selon le compte rendu de cette réunion, ces installations militaires fortifiées seront implantées en priorité dans les zones à forte valeur agricole. Les provinces ciblées sont le Nord-Kivu (territoire de Beni), l’Ituri (territoires d’Irumu et de Mambasa), la Tshopo (territoires de Bafwasende, Banalia, Ubundu, Isangi, ainsi que le secteur de Lubuya Bera à Kisangani), ainsi que les zones tampons autour des parcs nationaux de Virunga, Maiko et de la réserve de faune à Okapi.

Ce programme entend répliquer un projet pilote qui permet de sécuriser les unités agro-industrielles de Mutwanga, dans le territoire de Beni. Après une attaque des rebelles ADF en mai 2021, une FOB avait été installée à Nzenga avec l’appui de l’Alliance Virunga. Ce petit camp militaire comprend des logements pour les soldats et un centre des opérations équipé d’un système de communication recevant les alertes de la population. Trois unités y sont basées : une à préavis zéro, prête à intervenir immédiatement ; une deuxième à préavis 15 minutes, mobilisable en appui ; et une troisième en réserve.

D’après le compte rendu du Conseil des ministres, l’Alliance Virunga dispose d’un budget pour rendre opérationnelles les 129 FOB. Aucun calendrier de déploiement n’a cependant été communiqué. Le document précise uniquement que l’ambition est d’étendre ce modèle le long du couloir vert Kivu-Kinshasa, considéré comme un levier stratégique pour la diversification économique, la réduction de la pauvreté et la stabilisation des zones rurales.

Avec la mise en place de ces bases, les autorités espèrent sécuriser les bassins de production et les corridors de commercialisation, réduire les pertes post-récolte liées à l’insécurité et à l’enclavement, renforcer la souveraineté alimentaire, accroître les exportations agricoles, créer des emplois ruraux pour stabiliser les jeunes dans les zones à risque, priver les groupes armés de ressources et préserver les écosystèmes forestiers.

Pour mener à bien ce projet, un comité de pilotage a été mis en place autour du ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire. L’initiative devrait par ailleurs être intégrée aux priorités du Plan national de développement et du Programme de transformation agricole.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Nord-Kivu : le cacao congolais échappe aux circuits officiels via l’Ouganda

Café arabica : les prix grimpent alors que les bassins de production en RDC sont en crise

Malgré la mise en place d’une stratégie d’apurement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les entreprises minières opérant en République démocratique du Congo (RDC) réclament toujours à l’État une dette de plus de 2 milliards de dollars. Cette revendication a été formulée le 18 septembre 2025, lors de la première réunion de concertation entre le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et les opérateurs du secteur. Ces derniers qualifient cette situation de « frein structurel majeur » au développement de leurs activités.

Dans le cadre du programme économique triennal avec le Fonds monétaire international (FMI), la RDC a élaboré une stratégie d’apurement des crédits TVA. Selon la présentation faite par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, lors du Conseil des ministres du 21 mars 2025, le remboursement des crédits dus aux entreprises minières est conditionné par la certification des dettes, le paiement de l’impôt sur les superprofits excédentaires (ISPE), le respect des obligations fiscales, le remboursement des subventions indûment perçues sur les produits pétroliers et l’acceptation d’une décote pouvant atteindre 20 %.

Cette stratégie vise à « renforcer la stabilité du cadre macroéconomique grâce à une meilleure offre de devises », en corrigeant les dysfonctionnements du mécanisme de remboursement et en permettant à l’État de recouvrer une partie importante de la dette fiscale des sociétés minières. Malgré ces mesures, les opérateurs attendent toujours le règlement de leurs créances, suggérant des difficultés dans la mise en œuvre de la stratégie.

Plus de 52 contrôles en moins d’un an

Outre la dette fiscale, les entreprises minières ont dénoncé l’insécurité persistante sur leurs concessions et l’intrusion d’exploitants artisanaux illégaux, ayant entraîné jusqu’à 3 milliards de dollars de pertes pour une seule société. Elles ont également pointé le déficit énergétique, frein aux projets d’expansion, ainsi que l’instabilité réglementaire liée aux modifications introduites chaque année par les lois de finances. Le « harcèlement administratif » demeure également préoccupant, avec plus de 52 missions de contrôle recensées depuis janvier 2025.

« Vous pouvez avoir tous les minerais du monde, si le ticket d’entrée est trop compliqué et les règles trop complexes, et si vous avez ensuite une pléthore de contrôles — parfois illégaux, parfois légaux mais de manière très répétitive — vous finissez par lasser ceux qui sont là et repousser ceux qui voudraient venir », prévient l’avocat d’affaires Romain Battajon.

Dans un entretien avec Landry Djimpe, associé chez Innogence Consulting et responsable du bureau RDC, celui qui est par ailleurs le président de la commission juridique de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) plaide pour l’établissement d’une entité unique de perception des recettes, afin d’éviter un « millefeuille » bureaucratique.

Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a promis de porter ces doléances au sommet de l’Etat. À l’issue de cette rencontre, un comité de suivi chargé de l’exécution des recommandations formulées a été mis en place. Il devra élaborer une feuille de route opérationnelle et instaurer une périodicité d’évaluation pour mesurer les progrès et garantir la mise en œuvre effective des résolutions adoptées.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Mines : Louis Watum, plus de 30 ans d’expérience portés avec humilité

Dans la région de Luiza, au Kasaï-Central, la circulation des personnes et des biens est fortement perturbée depuis la fermeture du pont Lueta, infrastructure reliant la localité de Samuanda à la cité de Luiza. Devenu inutilisable en raison de sa détérioration, l’ancien pont flottant a été fermé par la direction provinciale de l’Office des routes pour des raisons de sécurité. Aucune solution de remplacement n’a été proposée à ce jour.

Les habitants sont désormais contraints de traverser la rivière à pied, transportant leurs marchandises sur les épaules, une opération difficile et dangereuse qui rallonge les délais de livraison. « Le pont est déjà cassé. Les gens traversent avec des sacs sur les épaules, c’est inacceptable », a déploré Djorry Ngandu Lukadi, directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï-Central.

L’axe Lueta constitue un maillon stratégique dans l’acheminement des produits entre les localités de Kalamba-Mbuji, Muene-Ditu et Luiza. Sa fermeture désorganise les circuits d’approvisionnement et freine les échanges économiques dans cette partie enclavée de la province.

La direction provinciale de l’Office des routes indique ne pas disposer des moyens techniques et financiers nécessaires à la reconstruction de l’ouvrage, et lance un appel urgent au gouvernement central ainsi qu’au Fonds national d’entretien routier (FONER).

Un projet de reconstruction d’un pont moderne sur la rivière Lueta est toutefois inscrit dans le cadre du programme sino-congolais, qui finance la modernisation de la route Kananga–Kalamba-Mbuji sur 230 kilomètres, pour un montant global de 300 millions de dollars. Le chantier prévoit notamment la construction d’un pont en béton de 80 mètres sur la rivière Lueta, ainsi qu’un autre de 60 mètres sur la rivière Kasaï, afin de rétablir durablement la circulation et de faciliter le transport des marchandises vers la frontière angolaise.

En attendant le démarrage des travaux, le trafic demeure limité dans cette zone du Kasaï-Central, impactant lourdement les échanges commerciaux entre plusieurs localités.

Boaz Kabeya

More...

L’Association kényane des commissionnaires en douane (KIFWA) a signé, début septembre, un protocole d’accord avec la société suisse Viaservice. Ce partenariat introduit un nouveau système de garantie pour les conteneurs : au lieu d’exiger un dépôt intégral, Viaservice facture une garantie équivalente à un pourcentage de la valeur réelle du conteneur vide.

Jusqu’à présent, tout conteneur – propriété de l’armateur – ne pouvait quitter le port de Mombasa qu’après le versement d’une caution en liquide, destinée à garantir son retour à temps et sans dommages. Les importateurs vers la RDC devaient mobiliser jusqu’à 5 000 dollars par conteneur, contre seulement 500 dollars pour un conteneur de 20 pieds et 1 000 dollars pour un 40 pieds destinés au marché kényan ou à d’autres pays jugés moins risqués que la RDC.

Pour les opérateurs, cette exigence représentait une charge lourde et difficile à réunir, nécessitant souvent d’attendre les jours ouvrables des banques pour effectuer le dépôt. Ces délais entraînaient la stagnation des cargaisons, des frais d’entreposage supplémentaires et contribuaient à la congestion du port de Mombasa.

Avec l’arrivée de Viaservice, une alternative est désormais proposée. L’entreprise assure que ce mécanisme sera digitalisé, accessible en continu et moins coûteux, sans toutefois préciser les modalités. Cette disponibilité permanente devrait fluidifier le traitement des cargaisons, réduire les retards et limiter les surcoûts pour les importateurs.

Déjà, quatre compagnies maritimes, dont CMA CGM et MSC/Ocean Freight, ainsi qu’environ 25 % des sociétés de transit et de dédouanement enregistrées au Kenya, ont signé des protocoles similaires avec Viaservice, rapporte le média The EastAfrican.

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), près de 1,5 milliard de dollars étaient jusqu’ici immobilisés dans ces cautions en Afrique de l’Est. Ces ressources pourront désormais être réinjectées dans d’autres activités, comme le paiement des frais portuaires ou l’expansion des entreprises. Les petites structures, jusque-là incapables de réunir de telles sommes et contraintes de se retirer du secteur, devraient ainsi retrouver une marge de compétitivité face aux grandes compagnies.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de forte concurrence régionale. Le port de Dar es-Salaam, en Tanzanie, avait déjà adopté ce système dès 2018, également avec Viaservice. L’extension de cette solution au Kenya permet désormais à Mombasa de se mettre au niveau, alors que les deux pays se disputent l’acheminement des importations vers les pays enclavés de la région, notamment la RDC.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Importations en RDC : la caution douanière unique de l’EAC promet de réduire les coûts

Après trois semaines d’interruption, le trafic a repris sur la route nationale n°1 (RN1) au niveau du pont Bundwe, reliant Luena à Kabondo-Dianda dans le Haut-Lomami. L’Agence congolaise des grands travaux (ACGT) a annoncé, le 22 septembre 2025, la fin des travaux de réhabilitation menés par l’entreprise chinoise CREC-9 en collaboration avec l’Office des routes.

Effondré le 1er septembre sous le poids d’un camion en provenance de Lubumbashi, l’ouvrage long de 165 mètres, jeté sur le fleuve Congo, avait provoqué la paralysie du trafic et l’immobilisation de centaines de véhicules. Cette coupure avait fortement perturbé l’approvisionnement de Kamina et d’autres localités du Grand Katanga en produits venus de Bukama, affectant ainsi les échanges commerciaux entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï.

La reprise du trafic fait suite à un plaidoyer des élus locaux auprès du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, qui avait annoncé une intervention urgente. Les travaux ont été réalisés en deux jours, permettant de rétablir la circulation sur cet axe stratégique.

Le pont Bundwe avait déjà été réhabilité en 2023, après un précédent effondrement.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Haut-Lomami: une intervention rapide annoncée pour rétablir le trafic sur la RN1

L’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (ARECOMS) a annoncé, le 20 septembre 2025, la fin de la suspension temporaire des exportations de cobalt à partir du 16 octobre 2025. Dès cette date, un système de quotas sera appliqué « jusqu’à nouvel ordre ».

Selon la décision prise par le conseil d’administration, pour le dernier trimestre 2025, un volume maximal de 18 125 tonnes de cobalt sera autorisé à l’exportation : 3 625 tonnes en octobre, puis 7 250 tonnes en novembre et en décembre.

Le dispositif sera prolongé en 2026 et 2027, avec un plafond annuel de 87 000 tonnes d’exportations directes des compagnies minières, auquel s’ajouteront 9 600 tonnes de quotas dits « stratégiques », attribués à la seule discrétion de l’ARECOMS. Les exportations annuelles ne dépasseront donc pas 96 600 tonnes, soit un volume comparable à celui de 2020, avant la flambée des prix internationaux, culminant à 85 524 dollars la tonne en mai 2022.

Certaines entités seront néanmoins exemptées du système de quotas. Il s’agit des entreprises ayant vendu moins de 100 tonnes en 2024 (New Minerals Investment, Metal Mines, Excellen Minerals SARL, Divine Land Mining SARL, CNMC Congo Compagnie et HMC), à l’exception de l’Entreprise générale du cobalt (EGC), chargée de commercialiser la production artisanale. Sont également exemptées les entreprises disposant d’une raffinerie de cobalt mais n’ayant pas exploité de mine au cours des cinq dernières années, ainsi que celles dont les réserves de cobalt sont épuisées.

CMOC sous pression

Selon l’ARECOMS, le quota de base sera attribué aux entreprises en fonction de leur volume historique d’exportation, à l’exception de l’EGC et de la Société du Terril de Lubumbashi (STL), qui feront l’objet d’un traitement spécifique. Les volumes non utilisés du quota de base seront réattribués au quota stratégique, et ces quotas pourront être révisés trimestriellement en cas de déséquilibre significatif du marché mondial.

« Les conditions d’obtention et d’attribution des quotas seront détaillées dans une décision spécifique qui sera notifiée aux acteurs du marché », précise le communiqué. Cette décision indiquera les nouvelles dispositions en matière d’exportation, y compris les frais de régulation et de contrôle, l’instauration d’un système de prépaiement des contributions dues à l’État, ainsi que le nouveau dispositif de formalités d’exportation.

La mesure met immédiatement sous pression le chinois CMOC, dont les deux filiales congolaises (Tenke Fungurume et Kisanfu) ont exporté ensemble 95 779 tonnes en 2024, soit presque la totalité des volumes désormais autorisés pour l’ensemble du secteur en 2026 et 2027. L’entreprise, soutenue par son principal actionnaire CATL, dépend fortement du cobalt pour répondre à la demande croissante des véhicules électriques et autres applications industrielles en Chine. Sa filiale IXM, négociant en métaux, avait d’ailleurs déclaré le 30 juin dernier un cas de force majeure sur ses contrats de fourniture de cobalt, après la prolongation de l’embargo en RDC.

Glencore, propriétaire à 75 % de Kamoto Copper Company, se trouve dans une situation différente. Sa production exportée a atteint environ 31 000 tonnes en 2024, avec une prévision de 45 000 tonnes pour 2025. Le groupe reconnaît l’impact de la suspension sur ses résultats, mais se dit favorable à une régulation qui, selon lui, mettra fin aux ventes désordonnées et ramènera une meilleure cohérence entre offre et demande. Sa diversification multi-métaux (cuivre, zinc, nickel) lui offre également une meilleure résilience face aux cycles baissiers du cobalt.

Un impact international majeur

Les petits producteurs, une quarantaine dépassant le seuil de 100 tonnes par an, apparaissent comme les plus fragilisés. Obligés de partager un quota limité, ils pourraient rapidement rencontrer des difficultés financières. Cette contrainte pourrait favoriser un mouvement de consolidation du secteur congolais, par fusions et acquisitions, au profit des acteurs les plus solides. Toutefois, l’ARECOMS pourra organiser l’achat des stocks excédentaires détenus par une entreprise dépassant son quota trimestriel.

À l’échelle mondiale, l’impact est considérable. La Chine seule devrait consommer environ 47 000 tonnes de cobalt en 2026 et 51 000 tonnes en 2027 pour répondre aux besoins de ses véhicules électriques, sans compter l’aéronautique et les énergies renouvelables. Les quotas congolais risquent de renforcer les contrats bilatéraux de long terme et de réduire la liquidité du marché spot, au détriment d’acheteurs coréens, japonais ou européens.

À court terme, CMOC subit de plein fouet cette nouvelle donne, tandis que Glencore dispose de marges de manœuvre. À moyen terme, les petits producteurs devront soit disparaître, soit être absorbés. Et à long terme, la RDC s’affirme comme un véritable arbitre du marché mondial du cobalt, capable de remodeler les rapports de force entre pays producteurs et puissances industrielles consommatrices.

Derrière cette régulation, plusieurs objectifs se dessinent. Officiellement, il s’agit de stabiliser le marché et d’éviter les excès d’offre qui ont entraîné une accumulation de stocks. Mais Kinshasa entend aussi utiliser ce levier pour pousser à une industrialisation locale, en conditionnant potentiellement l’accès aux quotas stratégiques à des investissements dans la transformation et la fabrication de batteries en RDC.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Cobalt : CMOC augmente sa production de 13 % à mi-2025, mais reste bloquée par l’embargo

Cobalt : Benchmark conforte la décision de la RDC de prolonger l’embargo

Exportations de cobalt : Glencore et CMOC s’opposent sur la ligne à suivre en RDC

Cobalt : la fin de l’hégémonie congolaise projetée d’ici 2040 (AIE)

Avant sa sortie du gouvernement, Ephraim Akwakwa, alors ministre de l’Emploi et du Travail, a signé le 5 août 2025 un arrêté fixant les nouveaux pourcentages maximaux de travailleurs étrangers autorisés au sein des entreprises en République démocratique du Congo (RDC). Ce texte modifie l’arrêté de 2005 en relevant les quotas d’expatriés admis à travailler sur le territoire national.

Dans ce nouveau dispositif, plusieurs secteurs stratégiques voient leurs plafonds augmenter. L’agriculture, les industries extractives, les industries manufacturières ainsi que le bâtiment et travaux publics passent désormais à 6,5 % de l’effectif global des travailleurs nationaux. Dans l’arrêté de 2005, les taux applicables à ces branches variaient entre 2 et 2,5 % selon les postes occupés. Les banques, l’immobilier, le commerce, les transports et les technologies de l’information sont pour leur part limités à 4 %, contre des plafonds fixés entre 0 et 2 % en 2005. Contrairement à l’ancien texte, les pourcentages ne sont plus définis par catégorie de postes (cadres, agents de maîtrise ou directeurs), mais s’appliquent désormais à l’ensemble du personnel d’une entreprise.

Selon un expert du secteur, cette révision répond à une demande des employeurs. Dans certaines branches, comme le secteur minier, où les expertises techniques locales sont rares, les quotas précédents ne permettaient pas de couvrir les besoins, obligeant les entreprises à solliciter régulièrement des dérogations. L’ajustement vise donc à mieux aligner la réglementation sur la réalité du marché.

Le nouvel arrêté rappelle que l’article 323 du Code du travail sanctionne d’une peine de servitude pénale d’un mois ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 francs congolais quiconque enfreint la réglementation sur la protection de la main-d’œuvre nationale. Le ministère entend ainsi contraindre les employeurs à respecter les nouvelles règles et à assurer la priorité de la main-d’œuvre congolaise.

Par ailleurs, l’article premier, alinéa 2, du nouvel arrêté précise que, conformément à l’arrêté ministériel n°047/CAB.VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015, les Services privés de placement (SPP) sont autorisés à employer jusqu’à 15 % de travailleurs étrangers dans leurs effectifs. Ces entreprises privées sont spécialisées dans le recrutement et la mise à disposition de personnel pour le compte d’autres sociétés.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Petit commerce en RDC : les étrangers interdits d’activité dès novembre 2025

Comment la pauvreté éducative affecte le développement du capital humain en RDC