Equipe Publication

Gécamines, Mercuria Set Up Critical Minerals Joint Venture, U.S. DFC Eyes Stake

DR Congo’s state-owned miner Gécamines and Switzerland-based Mercuria Energy Trading announced on Friday the creation of a joint venture to market copper, cobalt and other critical minerals from the Democratic Republic of Congo. According to a joint statement, the new venture is being established with support from the U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

On the same day, the U.S. development finance agency said it is considering taking a direct equity stake in the Gécamines-Mercuria venture. The DFC has issued a letter of intent for an equity investment, with the aim of strengthening U.S. supply chains for strategic minerals.

"As part of the investment contemplated under the DFC’s Letter of Intent, the joint venture will grant U.S. end-users a right of first refusal. This provision ensures that American industries, including those in energy, semiconductors and defense, have secure access to critical minerals essential to economic competitiveness and national security," the statement said.

National Interest

The arrangement follows a strategic agreement signed between Washington and Kinshasa on December 4 in the U.S. capital, under which the United States obtained priority access to Congolese strategic minerals. The agreement specifies that the DRC and its state-owned enterprises will use their marketing rights under participation agreements and contracts to grant offtake access to U.S. and allied buyers. In practice, Gécamines or any other public entity must first offer available volumes to American companies, provided the commercial terms align with international market pricing.

Few operational details have been released about the joint venture. However, sources familiar with the matter say Gécamines is expected to retain control. Some observers already view it as a future specialized trading arm for the company, effectively replacing Sozacom, the former state minerals marketer dissolved in the 1990s.

The creation of such a subsidiary is also seen as a way for Gécamines to counter transfer-pricing practices used by some mining companies in which it holds minority stakes. These practices involve selling output at discounted prices to related entities, reducing dividends owed to Gécamines and lowering state mining revenues.

According to the statement, the joint venture aims to secure competitive prices based on transparent international benchmarks.

"This collaboration marks a pivotal step in Gécamines’ effort to strengthen its role in the global metals market. This venture aims to ensure that Congolese copper and cobalt are traded with transparency, fairness and national benefit at the forefront," said Gécamines chairman Guy Robert Lukama.

Mercuria Strengthens Its Position

Mercuria will contribute its global network and expertise in trading, logistics, financing and operations. It will also train Gécamines staff in risk management, trading practices and operational procedures. In addition, Mercuria will provide financing options, including pre-financing and credit backed by offtake contracts.

For Mercuria, the partnership is strategic, offering priority access to volumes of critical minerals and supporting long-term supply flows. It also reinforces the company’s presence in the Copperbelt and in the broader energy metals value chain. The Geneva-based trader signed a similar agreement on October 30, 2025, with Eurasian Resources Group (ERG) to secure copper supplies from the DRC.

Beyond marketing activities, the collaboration will explore investments in logistics infrastructure in the DRC to facilitate the export of strategic raw materials. These investments are intended to strengthen the country’s position on global markets and provide additional growth opportunities for the joint venture.

Under the strategic agreement signed with the DRC, the United States also pledged support for modernizing the Sakania-Lobito corridor. The DFC said it is prepared to provide up to 1 billion dollars in financing for the rehabilitation and operation of the Dilolo-Sakania railway line. The corridor is expected to become the main export route to the United States. Targets have been set: over the next five years, 50 percent of copper, 30 percent of cobalt and 90 percent of zinc marketed by state enterprises must transit through this route.

Pierre Mukoko & Boaz Kabeya

Ventes des minerais critiques : vers une coentreprise Gécamines-Mercuria-DFC

Le 5 décembre 2025, la société publique congolaise Gécamines et le groupe genevois Mercuria Energy Trading ont annoncé la création d’une coentreprise destinée à commercialiser le cuivre, le cobalt et d’autres minerais critiques comme le germanium ou le gallium provenant du sous-sol de la République démocratique du Congo (RDC). Cette joint-venture est mise en œuvre avec « le soutien de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC) », indique le communiqué conjoint.

Le même jour, l’agence américaine de financement du développement a dévoilé ses intentions : elle envisage d’entrer directement dans le capital de cette coentreprise. Dans cette perspective, la DFC dit avoir émis une lettre d’intention en vue d’un « investissement en actions » dans la joint-venture Gécamines–Mercuria. Objectif : « sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines en minéraux stratégiques », souligne l’institution.

« Dans le cadre de l’investissement envisagé par la lettre d’intention de la DFC, la coentreprise accordera aux utilisateurs finaux américains un droit de premier refus. Cette disposition garantit aux industries américaines — notamment dans l’énergie, les semi-conducteurs et la défense — un accès sécurisé à des minerais critiques essentiels à la compétitivité économique et à la sécurité nationale », précise le communiqué conjoint.

Intérêt national

Dans l’accord stratégique signé avec la RDC le 4 décembre 2025 à Washington, les États-Unis ont obtenu la priorité sur les ventes de minerais stratégiques congolais. Selon le texte, « la RDC et ses entreprises publiques utiliseront leurs droits de commercialisation liés à la participation et aux contrats pour fournir un accès à l’offtake aux personnes américaines et alliées ». Ce dispositif oblige Gécamines, ou toute autre entreprise publique, à proposer en premier lieu leurs volumes commercialisables aux sociétés américaines avant tout autre acheteur, sous réserve de « conditions commerciales comparables » afin de garantir une conformité aux prix internationaux.

Pour l’heure, peu d’informations sont disponibles sur la coentreprise. Mais, selon des sources proches du dossier, Gécamines devrait en détenir le contrôle. Certains la présentent déjà comme sa future filiale spécialisée dans le négoce de minerais, appelée à remplacer la défunte Société zaïroise de commercialisation des minerais (Sozacom), dissoute dans les années 1990.

L’idée de créer cette filiale découle de la volonté de contourner la pratique du prix de transfert utilisée par plusieurs opérateurs miniers dont Gécamines est actionnaire. Cette pratique consiste à vendre la production à bas prix à une société liée, réduisant d’autant les dividendes versés à Gécamines et les recettes minières reversées à l’État.

Selon le communiqué, la coentreprise visera à « sécuriser des prix compétitifs fondés sur des références internationales transparentes ». « Cette collaboration marque une étape charnière dans le parcours de Gécamines pour renforcer son rôle sur le marché mondial des métaux. Cette coentreprise vise à garantir que le cuivre et le cobalt congolais soient échangés avec transparence, équité et en plaçant l’intérêt national au premier plan », a déclaré le président du Conseil d’administration de Gécamines, Guy Robert Lukama.

Mercuria se renforce

Pour atteindre cet objectif, Mercuria apportera son réseau mondial, son expertise en négoce, en logistique, en financement ainsi qu’un soutien opérationnel. Elle assurera également la formation des équipes de Gécamines en gestion des risques, trading et procédures opérationnelles. Par ailleurs, Mercuria accordera à Gécamines des facilités de financement, notamment du préfinancement et des crédits adossés à des contrats d’off-take. Ce mécanisme permettra à Gécamines d’obtenir des liquidités immédiates et d’accélérer la commercialisation de son cuivre et de son cobalt.

Pour Mercuria, l’intérêt est stratégique : ces financements garantissent un accès prioritaire à des volumes de minerais critiques et sécurisent des flux commerciaux durables, renforçant sa présence dans la Copperbelt et son rôle dans la chaîne mondiale des métaux énergétiques. Le groupe genevois avait déjà signé un accord similaire le 30 octobre 2025 avec Eurasian Resources Group (ERG) pour sécuriser son approvisionnement en cuivre de la RDC.

Au-delà de la commercialisation, la collaboration explorera aussi des opportunités d’investissement dans des infrastructures logistiques en RDC, afin de faciliter l’exportation de matières premières stratégiques. Ces investissements visent à renforcer la position du pays sur les marchés mondiaux tout en offrant un potentiel de croissance additionnel à la coentreprise.

Dans le cadre de l’accord stratégique signé avec la RDC, Washington a également promis un appui à la modernisation du corridor Sakania–Lobito. Dans son communiqué, la DFC s’est dite disposée à apporter un financement pouvant atteindre un milliard de dollars pour la réhabilitation et l’exploitation de la ligne ferroviaire Dilolo–Sakania. Ce corridor est appelé à devenir l’axe principal des exportations vers les États-Unis. Des objectifs chiffrés ont été fixés : 50 % du cuivre, 30 % du cobalt et 90 % du zinc commercialisés par les entreprises publiques devront y transiter au cours des cinq prochaines années.

Pierre Mukoko et Boaz Kabeya

Lire aussi :

Minerais critiques, sécurité, fiscalité… : ce que prévoit l’accord RDC–États-Unis

Gécamines : Lukama vise une intégration à la marocaine, de l’extraction à la chimie

Cuivre : Mercuria renforce ses approvisionnements depuis la RDC grâce à un accord avec ERG

Critical Minerals, Security, Taxation: Inside the U.S.-DRC Strategic Minerals Cooperation Framework

The Democratic Republic of Congo became a "strategic partner" of the United States on Dec. 4, 2025. A formal agreement was signed between the DRC’s Vice Prime Minister and Minister of National Economy Daniel Mukoko Samba and U.S. Secretary of State Marco Rubio. The new status places the DRC within a privileged cooperation framework with Washington. It includes commitments of security support, large-scale investment and accelerated industrialization, but also imposes legal and tax obligations on the DRC under strict deadlines. In return, the United States gains structured and priority access to Congolese critical minerals essential to U.S. industry and the energy transition, while laying the groundwork to reduce China’s influence in the sector.

Priority access to strategic deposits for the United States

The agreement grants U.S. companies a right of first offer on deposits of critical minerals, gold and designated exploration zones grouped under the Strategic Asset Reserve (RAS). This mechanism guarantees priority access to exploration, development or production permits. If no U.S. offer is accepted within nine months, projects may be opened to allies such as the European Union or Qatar, or even to the DRC itself, but never to countries Washington considers strategic rivals. China currently controls around 80 percent of producing mining assets in the DRC.

The list of assets included in the RAS has not yet been made public. According to information obtained, the United States is particularly interested in the Rubaya mine, currently controlled by the M23 armed group, and the Manono deposit, where U.S. firm KoBold Metals already holds four exploration permits. The DRC must transmit the initial RAS list by Jan. 2, 2026. The perimeter may later be expanded in consultation with, or at the request of, the United States, gradually increasing the number of assets that China will not be allowed to access.

Fiscal incentives

A portion of production from RAS assets must be allocated to the U.S. market. Any project proposal must demonstrate a clear contribution to U.S. supply chains, including commitments to channel part of its output to the United States. To guarantee a stable supply, particularly of cobalt, the agreement also provides for the creation of a strategic mineral reserve within the DRC.

Companies with U.S. ownership will benefit from an exceptional fiscal regime that includes a ten-year tax-stability guarantee, mandatory VAT refunds within 90 days and an automatic VAT credit offset system. The DRC must also establish a one-stop shop and a dedicated tax authority for U.S. investors. Additional incentives may be granted to projects classified as strategic, making the fiscal environment highly attractive to American interests.

Washington also gains a direct role in governance. The agreement establishes an intergovernmental dialogue, a U.S.-DRC economic forum and a ten-member Joint Steering Committee (CPC) responsible for supervising projects, validating eligibility criteria and reviewing any decision that could affect U.S. interests, including export quotas or embargoes.

The CPC will meet twice a year, with a first session scheduled no later than 90 days after the agreement enters into force. The economic forum will be held every two years, alternating between Washington and Kinshasa unless otherwise decided. The date of the inaugural session must be set within one year.

The DRC under the American security umbrella

In exchange, the DRC receives official designation as a U.S. strategic partner. This status is reserved for a limited number of countries considered essential to U.S. interests, such as Japan, South Korea and Israel. Analysts say it is likely to strengthen the DRC’s diplomatic weight regionally and internationally.

The agreement also commits Washington to security and defence cooperation aimed at reinforcing peace, stability and state authority. A memorandum of understanding on these matters was signed the same day by DRC Foreign Minister Thérèse Kayikwamba Wagner and Secretary Rubio. The document has not been released, leaving few indications about cooperation on territorial integrity, protection of critical infrastructure and efforts to curb mineral trafficking that finances armed groups.

The agreement also provides targeted support to stabilise mining and conflict zones through investment in energy, infrastructure and logistics, stronger customs and tax capacity, improved mineral traceability and assistance for judicial and anti-corruption reforms designed to restore state authority in mining regions.

Sakania-Lobito corridor and Grand Inga project

Support is already planned to modernise the entire Sakania-Lobito corridor, which is expected to become the main export route to the United States. Quantified targets have been set for state-owned companies. Within five years, 50 percent of copper, 30 percent of cobalt and 90 percent of zinc marketed by these enterprises must transit through this corridor. Both parties also commit to jointly develop the Grand Inga hydroelectric project through a shared governance committee. The project is regarded as central to industrialisation and regional competitiveness.

The agreement also includes support for local mineral processing, including refining and downstream production, as well as a major component on formalising artisanal mining. The United States will support traceability systems, cooperative structuring and financial inclusion for artisanal miners.

Deep reforms required

To consolidate its position as a reliable strategic partner, the DRC must implement policies that strengthen governance, transparency and the rule of law. The agreement requires reform of the fiscal framework within twelve months, including tax stabilisation, VAT refunds within 90 days, a one-stop shop and a centralised tax authority responsible for all interactions with mining investors. In the mining sector, the DRC must also reinforce regulation, improve the transparency of state-owned companies, strengthen customs capacity and combat mineral trafficking.

The agreement enters into force upon signature. It will be reviewed every three years and can only be terminated with five years' notice.

Pierre Mukoko

Minerais critiques, sécurité, fiscalité… : ce que prévoit l’accord RDC–États-Unis

La République démocratique du Congo (RDC) est devenue, le 4 décembre 2025, un « partenaire stratégique » des États-Unis. Un accord en ce sens a été signé entre le vice-Premier ministre en charge de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et le secrétaire d'État Marco Rubio, équivalent du ministre des Affaires étrangères. Ce statut place la RDC dans un cadre de coopération privilégiée avec Washington. Il porte la promesse d’un appui sécuritaire, d’investissements massifs et d’une accélération de son industrialisation, mais s’accompagne aussi d’obligations légales et fiscales assorties de délais stricts. En contrepartie, les États-Unis obtiennent un accès structuré et prioritaire aux minéraux critiques congolais, essentiels à l’industrie américaine et à la transition énergétique, tout en posant les bases d’une réduction de l’emprise chinoise dans le pays.

Accès prioritaire des États-Unis aux gisements stratégiques

L’accord, signé le 4 décembre dernier à Washington, accorde aux entreprises américaines un droit de première offre sur des gisements de minerais critiques, d’or et sur des zones d’exploration constituant la Réserve stratégique d’actifs miniers (RAS). Ce mécanisme leur garantit une priorité d’accès aux permis d’exploration, de développement ou d’exploitation. Si, au bout de neuf mois, aucune offre américaine n’est retenue, les projets peuvent être ouverts aux « alliés » — Union européenne, Qatar ou même la RDC — mais jamais aux pays considérés par Washington comme des adversaires stratégiques, notamment la Chine, qui contrôle actuellement environ 80 % des actifs miniers en exploitation dans le pays.

La liste des actifs composant la RAS n’est pas encore publique. Mais selon nos informations, les États-Unis s’intéressent particulièrement à la mine de Rubaya, actuellement sous contrôle du M23, ainsi qu’au gisement de Manono, où l’américain KoBold Metals détient déjà quatre permis de recherche. Kinshasa doit transmettre la liste initiale des actifs RAS au plus tard le 2 janvier 2026. Celle-ci pourra ensuite être complétée, en consultation avec Washington ou à sa demande, élargissant progressivement le périmètre des actifs inaccessibles à la Chine.

Avantages fiscaux

Une partie de la production issue des actifs RAS devra être réservée au marché américain. Au risque d’être rejetée, toute proposition de projet devra démontrer sa contribution aux chaînes d’approvisionnement américaines, notamment par des engagements d’écoulement vers les États-Unis. Pour garantir un approvisionnement stable, notamment en cobalt, l’accord prévoit également la création en RDC d’une réserve stratégique de minerais.

Les entreprises à participation américaine bénéficieront d’un régime fiscal exceptionnel : stabilisation fiscale de dix ans, remboursement obligatoire de la TVA sous 90 jours, mécanisme automatique d’imputation des crédits de TVA. La RDC devra aussi mettre en place un guichet unique pour simplifier les démarches ainsi qu’une autorité fiscale dédiée aux investisseurs américains. Des incitations supplémentaires pourront être accordées aux projets jugés stratégiques, rendant l’environnement fiscal particulièrement attractif pour les intérêts américains.

#Lobito : Les États Unis et l'Union européenne pleinement alignés et coordonnés pour assurer le succès du corridor.

— UE en RDC🇪🇺 (@UEenRDC) December 5, 2025

Déclaration conjointe 🇺🇸 🇪🇺

👇 pic.twitter.com/ELEasv3S8E

Washington obtient en outre un rôle direct dans la gouvernance. L’accord instaure un dialogue intergouvernemental, un forum économique États-Unis–RDC et un Comité de pilotage conjoint (CPC) de dix membres chargé de superviser les projets, valider les critères d’éligibilité et examiner toute décision susceptible d’affecter les intérêts américains, notamment les embargos ou les quotas d’exportation.

Le CPC se réunira deux fois par an, avec une première session prévue au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur de l’accord. Le forum économique sera organisé tous les deux ans, alternativement à Washington et Kinshasa, sauf décision contraire. La date de la session inaugurale devra être fixée dans un délai d’un an.

La RDC sous le parapluie américain

En échange, la RDC obtient le statut de « partenaire stratégique » des États-Unis. Ce statut, réservé à un nombre restreint de pays jugés essentiels aux intérêts américains (tels que le Japon, la Corée du Sud ou Israël), devrait, selon des spécialistes, renforcer le poids diplomatique de la RDC au niveau régional et au-delà.

L’accord engage également Washington à coopérer en matière de sécurité et de défense afin de renforcer la paix, la stabilité et l’autorité de l’État. Un mémorandum d’entente sur ces questions a été signé le même jour entre la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et Marco Rubio. Ce document n’a pas été rendu public, laissant peu d’éléments sur les modalités concrètes de coopération sur la protection de l’intégrité du territoire, la sécurisation des infrastructures critiques, la lutte contre les trafics miniers alimentant les groupes armés…

#RDC | Ce jeudi 4 décembre 2025, à Washington, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Économie nationale, @DMukokoSamba, a accompagné le Chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la signature des Accords de paix RDC–Rwanda.

— Ministère de l'Économie Nationale, RDC (@EconatRDC) December 5, 2025

Dans le même cadre, le VPM a également… pic.twitter.com/aZM43iUVG0

Le texte prévoit aussi un appui à la stabilisation des zones minières et conflictuelles à travers des investissements ciblés dans l’énergie, les infrastructures et la logistique ; un renforcement des capacités douanières et fiscales, une amélioration de la traçabilité des minerais ; ainsi qu’un accompagnement aux réformes judiciaires et anticorruption pour restaurer l’autorité de l’État dans les régions minières.

Sur le plan économique, l’accord vise à faire de la RDC un nœud central des chaînes d’approvisionnement occidentales en minerais critiques, tout en augmentant sa propre capacité à capter la valeur et en diversifiant ses partenaires économiques. Ainsi, le pays pourra bénéficier d’appuis techniques et financiers via les institutions américaines de développement pour ses projets stratégiques. Elle doit transmettre une première liste d’ici le 2 janvier 2026. Celle-ci pourra être complétée à tout moment en concertation avec Washington.

Corridor Sakania–Lobito et projet Grand Inga

Un soutien est déjà prévu pour moderniser l’ensemble du corridor Sakania–Lobito, appelé à devenir l’axe principal des exportations vers les États-Unis. Des objectifs quantifiés sont fixés : 50 % du cuivre, 30 % du cobalt et 90 % du zinc commercialisés par les entreprises publiques devront transiter par cet axe dans les cinq prochaines années. Les parties s’engagent aussi à développer ensemble le projet hydroélectrique Grand Inga via un comité de gouvernance commun. Il est considéré comme essentiel à l’industrialisation et à la compétitivité régionale.

L’accord inclut également un appui à la transformation locale des minerais — raffinage, unités de transformation, participation à des projets en aval à l’étranger — ainsi qu’un important volet sur la formalisation de l’exploitation artisanale, incluant un appui américain sur la traçabilité, la structuration des coopératives et l’inclusion financière.

Des réformes profondes exigées

Pour consolider son rôle de « partenaire stratégique fiable », la RDC doit mettre en œuvre des politiques renforçant la gouvernance, la transparence et l’État de droit. L’accord exige une réforme du cadre fiscal dans les douze mois : stabilisation fiscale de dix ans, remboursement de TVA sous 90 jours, guichet unique, autorité fiscale centralisée responsable de toutes les interactions avec les investisseurs du secteur minier. Dans ce secteur, la RDC devra renforcer la régulation, la transparence des entreprises publiques, les capacités douanières et la lutte contre les trafics.

L’accord entre en vigueur dès sa signature. Il est révisé tous les trois ans, mais ne peut être résilié qu’après un préavis de cinq ans.

Pierre Mukoko

Lire aussi :

Minerais stratégiques : le cadre de coopération RDC–États-Unis–Rwanda mis en place

Corridor de Lobito : les États-Unis envisagent d’investir du côté congolais

Commerce RDC–États-Unis : les exportations explosent à 1,3 milliard $ en sept mois

DRC, U.S., Rwanda Launch Strategic Minerals Cooperation Framework

A tripartite cooperation framework on strategic minerals involving the Democratic Republic of Congo (DRC), the United States and Rwanda was launched in Washington on Dec. 4, 2025.

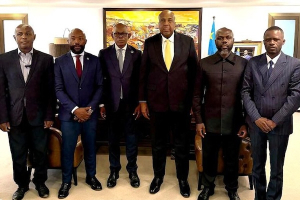

The Regional Economic Integration Framework (REIF), which serves as the economic pillar of a peace accord, was signed by Kinshasa and Kigali after a preliminary signing on Nov. 7. Alongside the accord, the United States concluded two separate bilateral agreements with the DRC and Rwanda. All documents were signed during a ceremony at the U.S. Institute of Peace attended by Presidents Felix Tshisekedi of the DRC, Paul Kagame of Rwanda and Donald Trump of the United States.

At a press briefing in Washington, Daniel Mukoko Samba, the DRC’s Vice Prime Minister for the National Economy, outlined the purpose of the three-way framework. “As relations between the DRC and Rwanda move toward a more peaceful path centered on shared prosperity, it is also important for the sponsor of this process to secure access to critical metals,” he said. The official added that in today’s geopolitical landscape, access to strategic minerals is essential for any state seeking to become or remain a global power.

Andre Wameso, now Governor of the Central Bank of the Congo and a former economic adviser who took part in negotiations with Rwanda and the United States, said the REIF guarantees that access to strategic resources in eastern DRC will now be negotiated exclusively with national authorities. Wameso argued that the conflict in the country’s east, ongoing for three decades, did not originate from a bilateral dispute between Kinshasa and Kigali but from a Western strategy aimed at bypassing Congolese authorities who opposed the privatization of the mining sector at the time.

A Minerals-for-Security Agreement

The REIF seeks to usher in what Donald Trump described as “a new era of harmony and cooperation” between the DRC and Rwanda by addressing a key driver of the conflict: opaque mineral supply chains. U.S. officials say the framework “unlocks the vast economic potential of the Great Lakes region and creates opportunities for the U.S. private sector.” Commenting on the DRC’s resources, Trump said, “There is tremendous wealth in this land,” adding that U.S. companies would invest in rare earth extraction. “Everybody is going to make a lot of money,” he declared.

A long-discussed “minerals-for-security” pact between Washington and Kinshasa has also been finalized. Congolese officials said two documents were signed: a strategic partnership agreement covering economic and commercial matters, and a memorandum of understanding on security and defense cooperation.

“The relationship between the U.S. and Congolese governments has entered a new phase,” Mukoko Samba said. “Until now, economic ties were governed by an investment protection agreement dating back to 1984. Today, we are strategic partners on economic and trade issues, on defense and security, on science and technology, and on governance.”

Background and Early Moves

Separately, the United States and Rwanda signed the “Shared Economic Prosperity Framework Agreement,” which also addresses strategic minerals, according to press reports. In October 2025, the U.S. received its first shipment of tungsten concentrate from Rwanda, sourced from the Nyakabingo mine and processed in Pennsylvania under a partnership involving Trinity Metals, Global Tungsten & Powders and Traxys.

With Washington and Kinshasa expected to deepen economic ties, several U.S. firms are already active in the DRC, including Kobold Metals in mining and Starlink in satellite internet. The U.S. is also contributing to development of the Lobito Corridor, which links southeastern DRC’s mining regions to the Atlantic coast.

Congolese authorities caution, however, that the triangular cooperation framework can only be fully implemented once peace returns to the country’s east. Despite the signing of the June 27 peace agreement in Washington, violence has recently flared again in South Kivu, leading to new population displacements.

Pierre Mukoko

DRC Revokes Miminco’s Mining Permits Over Unpaid Surface Fees

The U.S. company Minerals Mining Company (Miminco) has had its two operating permits in Kasai province revoked for failing to pay required surface fees. The information appears in a list of forfeiture orders issued by the Ministry and published by the Mining Cadastre (CAMI) on December 2, 2025. Three other companies also lost their mining titles for the same reason. The measure is part of the Congolese government’s effort to strengthen compliance in the mining sector.

Miminco is known for initiating the seizure of a Congo Airways Airbus A320 in Dublin in 2015 as part of a dispute with the Democratic Republic of Congo (DRC). The company accused the state of failing to honor a compensation agreement reached after arbitration.

The dispute stemmed from the occupation of Miminco’s diamond concessions in Kasai, first by members of the Presidential Special Division during the Zaire era, and later by the Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo (AFDL) under Laurent-Désiré Kabila. After proceedings before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), the Congolese state agreed in a 2007 settlement to pay the company nearly 13 million dollars. Miminco was founded by Dr. Ilunga Jean Mukend, a Congolese-American physician.

According to CAMI’s register seen by Bankable, the revoked permits were granted on November 21, 2015, after the plane seizure incident. The concessions are located in the Kamonia mining zone in Kasai province. The two cancelled operating permits cover a total of 61 mining blocks.

Under the Mining Code, companies subject to forfeiture orders have 30 days from notification and publication to appeal the decision to the relevant authorities. If no appeal is filed, the forfeiture is entered in the CAMI register and published in the Official Journal, at which point it becomes final.

On September 12, Kasai province signed a memorandum of understanding with CAMI to improve oversight and collection of surface fees on mining concessions and boost provincial revenue. CAMI General Manager Popol Mabolia Yenga said the agreement includes technical and institutional support, data sharing between cadastral systems and training for provincial staff.

Timothée Manoke

Non-paiement des droits : l’Américain Miminco perd deux permis miniers en RDC

L’entreprise américaine Minerals Mining Company (Miminco) a perdu ses deux permis d’exploitation dans le Kasaï pour non-paiement des droits superficiaires. L’information ressort d’une liste d’arrêtés ministériels de déchéance publiée par le Cadastre minier (CAMI) le 2 décembre 2025. Trois autres entreprises figurent également parmi les titulaires ayant perdu leurs droits miniers pour la même raison. Cette mesure s’inscrit dans la politique d’assainissement du domaine minier engagée par les autorités congolaises.

Miminco est connue pour avoir été à l’origine de la saisie, en 2015, d’un Airbus A320 de Congo Airways à Dublin, dans un litige l’opposant à la République démocratique du Congo (RDC). L’entreprise reprochait à l’État de ne pas avoir honoré un accord de compensation financière conclu après une procédure arbitrale. Le dossier trouve son origine dans les occupations de ses concessions diamantifères dans le Kasaï, d’abord à l’époque du Zaïre par des éléments de la Division spéciale présidentielle (DSP), puis par l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila. Au terme de la procédure devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), l’État congolais devait verser à cette société, fondée par Dr Ilunga Jean Mukend, un médecin américain d’origine congolaise, près de 13 millions de dollars, en vertu d’un accord transactionnel conclu en 2007.

Selon le registre du Cadastre minier consulté par Bankable, les permis que Miminco vient de perdre avaient été octroyés le 21 novembre 2015, soit après l’épisode de la saisie de l’avion. Ils se situent dans la zone minière du territoire de Kamonia, au Kasaï. Les deux permis d’exploitation déchus couvrent un total de 61 carrés miniers.

Conformément au Code minier, les entreprises visées par les arrêtés de déchéance disposent d’un délai de trente jours, à compter de la notification et de l’affichage de la décision, pour introduire un recours devant les instances compétentes. À défaut, la déchéance est inscrite au registre du CAMI et publiée au Journal officiel, devenant ainsi définitive.

Le 12 septembre dernier, la province du Kasaï avait signé avec le Cadastre minier un protocole d’accord destiné à renforcer l’encadrement et la perception de l’impôt sur la superficie des concessions minières, afin d’accroître les recettes du secteur. Le directeur général du CAMI, Popol Mabolia Yenga, expliquait alors que cet accord prévoyait un accompagnement technique et institutionnel incluant la perception des taxes, le partage des bases de données cadastrales et la formation du personnel provincial.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Mines : sept entreprises perdent leurs titres pour non-paiement des droits superficiaires

Concessions minières : le Kasaï mise sur le Cami pour mieux collecter la taxe de superficie

DRC to End Below-Cost Utility Pricing Under New Water and Power Reforms

DRC plans to adjust water and electricity tariffs that have long been set by ministerial decree and kept below actual production costs. The national utilities, SNEL and REGIDESO, have argued for years that such pricing prevents them from maintaining reliable service and investing in infrastructure upgrades.

Speaking at the Makutano Forum on November 26, 2025, Minister of Hydraulic Resources and Electricity Aimé Molendo Sakombi said he had submitted a memo to the Council of Ministers proposing a six-month emergency plan for REGIDESO. The plan calls for liberalizing tariffs to bring them in line with actual costs and for settling the government’s arrears to the utility.

Asked about electricity, the Minister said the situation was similar. He added that additional memos were being prepared and that the government intended to “take the bull by the horns.” Under the National Energy Compact, the government’s roadmap to raise electricity access from 21.5 percent to 62.5 percent by 2030, the state committed to adopting a tariff regime by January 2026 that would allow SNEL to cover the cost of providing reliable service.

Speaking on Top Congo FM on December 1, 2025, REGIDESO General Manager David Tshilumba said the planned adjustment to the social water tariff would gradually raise it above 0.43 dollars per cubic meter, representing an increase of roughly 80 to 100 percent. He emphasized that the change would be phased in over several years and applied in stages.

Tshilumba added that the Deputy Prime Minister and Minister of National Economy had told him it was time to resolve the issue and that the matter would be addressed through the Council of Ministers.

Below-Cost Pricing

According to Tshilumba, the current tariff for households averages about 0.25 dollars per cubic meter, while the production cost is around 1.15 dollars. He said a cost-reflective tariff is necessary for the company to operate sustainably without heavy state subsidies. Households account for 80 percent of REGIDESO’s water consumption, while commercial and industrial users, who pay more than 2 dollars per cubic meter, represent only 20 percent of demand.

The utility also faces significant unpaid government bills. Tshilumba estimates state arrears at 628 billion Congolese francs. With the settlement of these arrears and the gradual adjustment of tariffs, REGIDESO plans to diversify its activities to expand its revenue base. Water sales currently account for 95 percent of its revenue, according to Bloomfield Investment.

In that context, REGIDESO announced in 2024 the construction of a factory in the Maluku Special Economic Zone to produce pipes and plumbing equipment. Ten hectares have already been allocated to the project, according to Radio Okapi, citing SEZ Agency General Manager Auguy Bolanda. The utility has also created a subsidiary for electricity production, RégiEnergies, and is preparing to launch bottled water sales in Kinshasa.

On the electricity side, SNEL sells power at an average rate of 0.17 dollars per kilowatt-hour under a decree issued on November 5, 2022. When fixed tariffs are included, the National Energy Compact estimates the effective rate at about 0.09 dollars, which remains insufficient to cover production costs.

Mini-grid operators apply authority-approved tariffs that are higher than SNEL’s, ranging from 0.25 to 0.70 dollars per kilowatt-hour, according to the National Energy Compact. Virunga Energies, active in North Kivu, reports selling electricity at 0.25 dollars per kilowatt-hour for households and 0.235 dollars for small and medium-sized businesses.

Pierre Mukoko & Timothée Manoke

DRC Poised to Host ECCAS Power Regulator CORREAC by Early 2026

The Democratic Republic of Congo is moving forward with plans to host the headquarters of the Central Africa Electricity Regulatory Commission (CORREAC) , the body responsible for regulating the electricity market within the Economic Community of Central African States (ECCAS).

The progress follows an ECCAS mission that visited Kinshasa from Nov. 24 to 28, 2025. The delegation was led by Energy Director Désiré Armand Ndemazagoa Backotta, representing the president of the Commission.

According to the Congolese Electricity Regulatory Authority (ARE), which released the mission’s findings, the official inauguration of the CORREAC headquarters is scheduled for the first quarter of 2026. A first assessment mission was carried out in Kinshasa from Oct. 7 to 10, 2025.

Following that initial visit, the ARE concluded that the DRC met the required conditions to host the institution. These included community contributions, availability of suitable facilities and a commitment to finalize a headquarters agreement before the end of 2025.

CORREAC will serve as the regional regulator for electricity trade and markets among ECCAS member states. Its responsibilities will include overseeing cross-border power flows, regulating tariffs, harmonizing operating rules, managing disputes and supervising the regional market.

According to the National Energy Compact, which aims to raise the country’s electricity access rate from 21.5% to 62.5% by 2030, the DRC intends to position itself as Central Africa’s energy hub. The roadmap sets out an ambitious regional integration agenda, including tariff harmonization, technical interconnections, transnational energy corridors, intergovernmental agreements, participation in regional power pools and infrastructure adapted for electricity exports.

The idea of creating a regional regulator originated within the Central African Power Pool (PEAC), the ECCAS institution responsible for coordinating energy policies, promoting interconnections and facilitating regional electricity trade. The goal is to build an integrated market capable of harnessing the region’s energy potential, particularly hydropower, while providing regulatory oversight, pricing coordination and joint management of cross-border flows.

The groundwork began in July 2022, when delegates from member states met in Kinshasa under the leadership of the DRC’s ARE to draft the statutes, define the institutional organization, establish headquarters requirements and outline the operational framework for the future regulator.

Since then, the initiative has advanced steadily. In 2024, the Project to Support the Development of the Institutional and Regulatory Framework for Electricity in Central Africa (Padcre-AC) was launched with African Development Bank support to help make CORREAC operational, fund the startup unit, recruit key staff and prepare the regional regulatory framework.

The next steps include signing the headquarters agreement before the end of 2025, installing the startup unit head and legal expert in Kinshasa in January 2026, and officially inaugurating the CORREAC headquarters in the first quarter of 2026.

Boaz Kabeya

Kamoa-Kakula Output Milestone Shifted to 2027

The Kamoa-Kakula copper mine in the Democratic Republic of Congo is not expected to reach 500,000 tons of annual production until 2027, operator Ivanhoe Mines said on Wednesday, as repair work continues following a seismic event in May.

Since beginning production in 2021, output at Kamoa-Kakula has increased steadily, rising from 333,500 tons in its first full year in 2022 to a record 437,061 tons in 2024.

Ivanhoe had planned to accelerate that growth in 2025 with the launch of a third processing plant, which was expected to boost production to between 520,000 and 580,000 tons.

Those targets were revised downward after the seismic incident, which primarily affected the underground Kakula section of the mine. Production is now forecast to peak at around 420,000 tons in 2025, with a similar ceiling expected in 2026, before increasing to roughly 540,000 tons in 2027.

The outlook assumes a gradual improvement in mining and processing rates as repair work at Kakula progresses. Ivanhoe said a full update to Kamoa-Kakula’s long-term operating plan is under preparation.

Kamoa-Kakula is the DRC’s largest copper mine and one of the biggest in the world. The Congolese state holds a 20 percent stake, while Ivanhoe Mines and Chinese partner Zijin Mining each own 39.6 percent and Crystal River Global Limited holds 0.8%

Aurel Sèdjro Houenou, Ecofin Agency