Equipe Publication

DRC Poised to Host ECCAS Power Regulator CORREAC by Early 2026

The Democratic Republic of Congo is moving forward with plans to host the headquarters of the Central Africa Electricity Regulatory Commission (CORREAC) , the body responsible for regulating the electricity market within the Economic Community of Central African States (ECCAS).

The progress follows an ECCAS mission that visited Kinshasa from Nov. 24 to 28, 2025. The delegation was led by Energy Director Désiré Armand Ndemazagoa Backotta, representing the president of the Commission.

According to the Congolese Electricity Regulatory Authority (ARE), which released the mission’s findings, the official inauguration of the CORREAC headquarters is scheduled for the first quarter of 2026. A first assessment mission was carried out in Kinshasa from Oct. 7 to 10, 2025.

Following that initial visit, the ARE concluded that the DRC met the required conditions to host the institution. These included community contributions, availability of suitable facilities and a commitment to finalize a headquarters agreement before the end of 2025.

CORREAC will serve as the regional regulator for electricity trade and markets among ECCAS member states. Its responsibilities will include overseeing cross-border power flows, regulating tariffs, harmonizing operating rules, managing disputes and supervising the regional market.

According to the National Energy Compact, which aims to raise the country’s electricity access rate from 21.5% to 62.5% by 2030, the DRC intends to position itself as Central Africa’s energy hub. The roadmap sets out an ambitious regional integration agenda, including tariff harmonization, technical interconnections, transnational energy corridors, intergovernmental agreements, participation in regional power pools and infrastructure adapted for electricity exports.

The idea of creating a regional regulator originated within the Central African Power Pool (PEAC), the ECCAS institution responsible for coordinating energy policies, promoting interconnections and facilitating regional electricity trade. The goal is to build an integrated market capable of harnessing the region’s energy potential, particularly hydropower, while providing regulatory oversight, pricing coordination and joint management of cross-border flows.

The groundwork began in July 2022, when delegates from member states met in Kinshasa under the leadership of the DRC’s ARE to draft the statutes, define the institutional organization, establish headquarters requirements and outline the operational framework for the future regulator.

Since then, the initiative has advanced steadily. In 2024, the Project to Support the Development of the Institutional and Regulatory Framework for Electricity in Central Africa (Padcre-AC) was launched with African Development Bank support to help make CORREAC operational, fund the startup unit, recruit key staff and prepare the regional regulatory framework.

The next steps include signing the headquarters agreement before the end of 2025, installing the startup unit head and legal expert in Kinshasa in January 2026, and officially inaugurating the CORREAC headquarters in the first quarter of 2026.

Boaz Kabeya

Kamoa-Kakula Output Milestone Shifted to 2027

The Kamoa-Kakula copper mine in the Democratic Republic of Congo is not expected to reach 500,000 tons of annual production until 2027, operator Ivanhoe Mines said on Wednesday, as repair work continues following a seismic event in May.

Since beginning production in 2021, output at Kamoa-Kakula has increased steadily, rising from 333,500 tons in its first full year in 2022 to a record 437,061 tons in 2024.

Ivanhoe had planned to accelerate that growth in 2025 with the launch of a third processing plant, which was expected to boost production to between 520,000 and 580,000 tons.

Those targets were revised downward after the seismic incident, which primarily affected the underground Kakula section of the mine. Production is now forecast to peak at around 420,000 tons in 2025, with a similar ceiling expected in 2026, before increasing to roughly 540,000 tons in 2027.

The outlook assumes a gradual improvement in mining and processing rates as repair work at Kakula progresses. Ivanhoe said a full update to Kamoa-Kakula’s long-term operating plan is under preparation.

Kamoa-Kakula is the DRC’s largest copper mine and one of the biggest in the world. The Congolese state holds a 20 percent stake, while Ivanhoe Mines and Chinese partner Zijin Mining each own 39.6 percent and Crystal River Global Limited holds 0.8%

Aurel Sèdjro Houenou, Ecofin Agency

Électricité : vers l’installation du futur régulateur de la CEEAC en RDC dès 2026

La République démocratique du Congo (RDC) avance vers l’implantation du siège de la Commission régionale de régulation de l’électricité de l’Afrique centrale (Correac), l’organe chargé de réguler le marché de l’électricité au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). C’est ce qui ressort du compte rendu d’une mission de la CEEAC qui a séjourné à Kinshasa du 24 au 28 novembre 2025. Mandatée par le président de la Commission, elle était conduite par le directeur de l’Énergie, Désiré Armand Ndemazagoa Backotta.

Selon l’Autorité de régulation de l’électricité (ARE), qui rapporte les conclusions de cette mission, l’inauguration officielle du siège de la Correac est envisagée pour le premier trimestre 2026. Une première mission d’évaluation avait déjà été menée à Kinshasa du 7 au 10 octobre 2025. À son issue, l’ARE estimait que la RDC remplissait toutes les conditions requises pour accueillir l’institution, notamment en matière de contribution communautaire, de disponibilités immobilières conformes et d’engagement à finaliser un accord de siège d’ici fin 2025.

La Correac est conçue comme le régulateur régional des échanges et du marché de l’électricité entre les États membres de la CEEAC. Ses missions incluent la supervision des flux transfrontaliers, la régulation des prix, l’harmonisation des règles d’exploitation, l’arbitrage en cas de différends et l’encadrement général du marché régional — un enjeu stratégique pour la RDC.

Selon le Compact énergétique national, la feuille de route visant à porter le taux d’accès à l’électricité de 21,5 % à 62,5 % d’ici 2030, le pays ambitionne de devenir le cœur énergétique de l’Afrique centrale. Ce document prévoit une intégration régionale ambitieuse, qui implique plusieurs engagements formels liés à la CEEAC : harmonisation tarifaire, interconnexions techniques, corridors énergétiques transnationaux, accords intergouvernementaux, participation aux pools régionaux et infrastructures adaptées à l’exportation d’électricité.

Prochaines étapes

L’idée de créer un régulateur régional avait émergé dans le cadre du Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC), l’institution de la CEEAC chargée de coordonner les politiques énergétiques, de promouvoir les interconnexions électriques et de faciliter le commerce régional d’électricité. L’objectif est de bâtir un marché intégré capable de tirer parti du potentiel énergétique — notamment hydroélectrique — de la sous-région, tout en garantissant régulation, tarification et gestion coordonnée des flux transfrontaliers.

Les premières démarches structurantes remontent à juillet 2022, lorsque les délégués des États membres s’étaient réunis à Kinshasa sous la conduite de l’ARE de la RDC pour élaborer les projets de statuts, définir l’organisation institutionnelle, établir le cahier des charges du siège et poser les bases du fonctionnement de la structure régionale.

Depuis lors, l’initiative s’est progressivement consolidée. En 2024, le Projet d’appui au développement du cadre institutionnel et règlementaire de l’électricité en Afrique centrale (Padcre-AC) a été lancé, avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), pour soutenir l’opérationnalisation de la Correac, financer l’unité de démarrage, recruter le personnel clé (secrétaire exécutif, expert juriste, etc.) et préparer le cadre règlementaire régional.

Les prochaines étapes prévoient la signature de l’accord de siège avant fin 2025, l’installation à Kinshasa du chef de l’unité de démarrage et de l’expert juriste en janvier 2026, puis l’inauguration officielle du siège de la Correac au cours du premier trimestre 2026.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Ligne électrique Angola–RDC : l’Américain Hydro-Link boucle les accords préliminaires

Interconnexion électrique avec Kinshasa : Brazzaville lance ses études de faisabilité

CEEAC : session de rattrapage pour les candidats de la RDC recalés par Forvis Mazars

Kamoa-Kakula : l’objectif de 500 000 tonnes repoussé à 2027

Le complexe cuprifère Kamoa-Kakula, situé dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo (RDC), ne devrait finalement atteindre le cap symbolique des 500 000 tonnes de cuivre qu’à l’horizon 2027. C’est ce qui ressort des prévisions de production annuelle dévoilées le 3 décembre 2025 par son développeur, Ivanhoe Mines, qui indique poursuivre les travaux de redressement du complexe minier après l’incident sismique survenu en mai.

Depuis sa mise en service en 2021, la production de Kamoa-Kakula connaît une montée en puissance continue, passant de 333 500 tonnes en 2022 — sa première année complète — à un record de 437 061 tonnes en 2024. Ivanhoe Mines espérait prolonger cette dynamique en 2025 grâce à la mise en service d’une troisième usine de traitement, censée porter la production entre 520 000 et 580 000 tonnes de concentrés.

Cet objectif a toutefois été revu à la baisse après l’incident sismique, qui a principalement affecté la mine souterraine de Kakula. La production de Kamoa-Kakula est désormais attendue à 420 000 tonnes au maximum en 2025, un plafond qu’Ivanhoe anticipe également pour 2026, contre une prévision précédente de 600 000 tonnes, avant une remontée à environ 540 000 tonnes en 2027.

Ces projections reposent sur une amélioration progressive des taux d’extraction et de traitement, à mesure de l’avancement des travaux de remise en état de la mine de Kakula. Une actualisation du plan global d’exploitation de Kamoa-Kakula est également en cours.

Plus grande mine de cuivre de la RDC et l’une des plus importantes au monde, Kamoa-Kakula est détenue à 20 % par l’État congolais, tandis qu’Ivanhoe Mines et le chinois Zijin Mining possèdent chacun 39,6 %, et Crystal River Global Limited 0,8 %.

Aurel Sèdjro Houenou, Agence Ecofin

Lire aussi :

Kamoa-Kakula : la demande électrique projetée à 347 MW d’ici fin 2028

Kamoa-Kakula : vers un maintien des revenus à 3 milliards $ malgré l’incident sismique

Cuivre: la production de Kamoa-Kakula recule de 38 % au 3e trimestre 2025

Eau et électricité : vers une hausse des tarifs pour soutenir REGIDESO et SNEL

Le gouvernement congolais s’oriente vers une révision des tarifs de l’eau et de l’électricité, longtemps encadrés par des arrêtés ministériels et maintenus à des niveaux inférieurs aux coûts réels de production. Une situation que dénoncent, depuis plusieurs années, la SNEL et la REGIDESO, et qui limite la capacité des deux entreprises publiques à assurer un service optimal et à investir dans la modernisation de leurs infrastructures.

Au Forum Makutano, le 26 novembre 2025, le ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité, Aimé Molendo Sakombi, a indiqué avoir transmis au Conseil des ministres une note proposant un plan d’urgence de six mois pour la REGIDESO. Celui-ci prévoit notamment la libéralisation des prix afin d’atteindre les « vrais prix » ainsi que le règlement des dettes que l’État doit à l’entreprise.

Interpellé sur le cas de l’électricité, le ministre a reconnu que la situation est similaire. « Les notes vont pleuvoir… Nous allons prendre le taureau par les cornes », a-t-il ajouté. Dans le Compact énergétique national, sa feuille de route visant à porter le taux d’accès à l’électricité de 21,5 % à 62,5 % d’ici 2030, l’État s’est engagé à adopter et mettre en œuvre, d’ici janvier 2026, « un régime tarifaire permettant à la SNEL de couvrir les coûts encourus pour une prestation de services efficace ».

Invité le 1ᵉʳ décembre 2025 sur Top Congo FM, le directeur général de la REGIDESO a précisé que l’augmentation envisagée pour le tarif social viserait à dépasser progressivement les 0,43 dollar par mètre cube, soit une hausse d’environ 80 à 100 %. David Tshilumba a insisté sur l’idée d’un ajustement graduel, « par composantes », étalé sur plusieurs années.

« Le vice-Premier ministre, ministre de l’Économie nationale, m’a dit que l’heure est arrivée pour qu’on puisse débloquer cette situation. Et on va le faire par le Conseil des ministres », a précisé le ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité.

Des ventes à perte

Selon le directeur général de la REGIDESO, le tarif appliqué aux ménages reste de l’ordre de 0,25 dollar par mètre cube, alors que le coût de revient atteint environ 1,15 dollar. David Tshilumba plaide donc pour un tarif « rémunérateur », estimant que cet écart place l’entreprise dans l’impossibilité économique d’assurer durablement ses missions sans subvention publique. D’autant que, précise-t-il, 80 % de la production de la REGIDESO est consommée par les ménages. Les clients commerciaux et industriels, qui paient plus de 2 dollars le mètre cube, ne représentent que 20 % de la demande.

À cette problématique tarifaire s’ajoute la dette que l’État doit à la REGIDESO, évaluée à 628 milliards de francs congolais selon son directeur général. Avec le règlement de ces arriérés et l’ajustement progressif des prix, l’entreprise entend diversifier ses activités afin d’élargir ses sources de revenus. Pour l’heure, la vente d’eau constitue son principal moteur : selon l’agence de notation Bloomfield Investment, elle représente 95 % de son chiffre d’affaires.

C’est dans cette optique qu’elle a annoncé, en 2024, la construction de sa propre usine de fabrication de tuyaux et d’accessoires de plomberie dans la Zone économique spéciale (ZES) de Maluku, où dix hectares lui auraient déjà été attribués, selon Radio Okapi citant le directeur général de l’Agence des ZES, Auguy Bolanda. La REGIDESO a également créé une filiale dédiée à la production d’électricité (RégiEnergies) et prévoit de lancer prochainement la commercialisation d’eau en bouteille à Kinshasa.

Du côté de la SNEL, le kilowattheure est vendu aux clients à un prix moyen pondéré de 0,17 dollar, conformément à l’arrêté du 5 novembre 2022. Le Compact énergétique national l’estime plutôt à 0,09 dollar lorsqu’on intègre certains tarifs forfaitaires. Ce niveau demeure insuffisant pour couvrir les coûts de production.

À titre de comparaison, les opérateurs de mini-réseaux appliquent des tarifs validés par les autorités — plus élevés que ceux de la SNEL — allant de 0,25 à 0,7 dollar par kWh, précise le Compact énergétique national. Sur son site, la société Virunga Energies, active dans la province du Nord-Kivu, affirme vendre le kilowattheure à 0,25 dollar aux ménages et 0,235 dollar aux PME.

Pierre Mukoko et Timothée Manoke

Lire aussi :

Mbuji-Mayi : une centrale solaire de 15 MW pour stabiliser l’approvisionnement en eau

REGIDESO : un accord avec le Singapourien EFGH pour moderniser la collecte des recettes

Électricité : vers une restructuration de la dette de la SNEL, évaluée à 3 milliards $

Électricité : la SNEL perd 46 % de sa production à cause de la vétusté du réseau et de la fraude

DRC Launches €50M AFD-Backed Project for Climate-Resilient Urban Development in Boma

DRC authorities and the French Development Agency (AFD) have launched a 50 million euro (nearly 60 million dollar) project in Boma. The initiative is designed to modernize urban infrastructure and strengthen the city’s resilience to climate change in Kongo Central province.

The launch follows the signing of two loan agreements between the Democratic Republic of Congo (DRC) and France, through AFD, on March 14, 2025. The agreements support a digital transformation and multi-sector sustainable development program for the city of Boma. The financing package, which includes a 40 million euro loan and a 10 million euro grant, is part of the cooperation framework between the DRC and France.

According to Hervé Conan, AFD Director in the DRC, the project is intended to “revitalize the city, make it more attractive and test an integrated pilot approach to building sustainable and resilient cities that can be replicated across the DRC.” Conan also said Boma was chosen because of its former status as the capital, its strategic location and the project’s alignment with other AFD-funded projects in the region.

The project includes urban development works, the preparation of a territorial development plan, improvements to road networks and urban services, and capacity building for local stakeholders. The 10 million euro grant will fund technical assistance provided by Expertise France and the rehabilitation or construction of targeted infrastructure, including the “Maison des jeunes” (Youth Center), a sports complex and the future “Maison des femmes” (Women’s Center), a space dedicated to supporting and empowering women.

These activities are expected to help restore essential infrastructure, improve access to urban services, support local economic activity, with a goal of increasing the income of at least 5,000 women, and strengthen local governance.

At the national level, the Ministry of Territorial Planning oversees the project. It is implemented by the Project Management Unit (UGP), an administratively and financially autonomous body that reports to the Ministry of Finance. Locally, the National Agency for Territorial Planning (ANAT) and Boma city hall are responsible for coordination.

Boaz Kabeya

Boma : lancement d’un projet de 50 millions € pour moderniser la ville

Les autorités congolaises et l’Agence française de développement (AFD) ont lancé à Boma un projet de 50 millions d’euros (près de 60 millions de dollars) destiné à moderniser les infrastructures urbaines et à renforcer la résilience de cette ville du Kongo Central face aux changements climatiques.

Cette étape fait suite à la signature, le 14 mars 2025, de deux conventions de prêt entre la RDC et la France, via l’AFD, pour soutenir la transformation numérique et le programme multisectoriel de développement durable de la ville de Boma. Le financement, composé de 40 millions d’euros de prêt et 10 millions d’euros de subvention, s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et la France.

Selon Hervé Conan, directeur de l’AFD en RDC, le projet doit « redynamiser et favoriser l’attractivité de cette ville et tester une démarche pilote intégrée de ville durable et résiliente réplicable sur le territoire de la RDC ». Il souligne également que Boma a été choisie en raison de son ancienne fonction de capitale, de sa position stratégique et de la cohérence du projet avec d’autres interventions financées par l’AFD dans la région.

Le projet comprend des travaux d’aménagement urbain, l’élaboration d’un plan de développement territorial, l’amélioration de la voirie et des services urbains, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux. Le volet subvention de 10 millions d’euros servira à financer, via Expertise France, l’assistance technique et la réhabilitation ou la construction d’infrastructures ciblées, dont la « Maison des jeunes », un complexe sportif, et la future « Maison des femmes », un espace dédié au soutien et à l’autonomie des femmes.

Ces actions devraient permettre la restauration d’infrastructures essentielles, l’amélioration de l’accès aux services urbains, le soutien à l’activité économique locale — avec pour objectif d’augmenter les revenus d’au moins 5 000 femmes — et la mise en place d’une gouvernance adaptée.

Le projet est supervisé au niveau national par le ministère de l’Aménagement du territoire et exécuté par l’Unité de gestion du projet (UGP), une structure autonome sur les plans administratif et financier, qui rend compte au ministère des Finances. À l’échelle locale, l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) et la mairie de Boma assurent la coordination.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Port de Boma : Maersk met fin à dix années d’inactivité commerciale

DRC Awards Kasumbalesa Dry Port Concession to Yellowstone Consortium

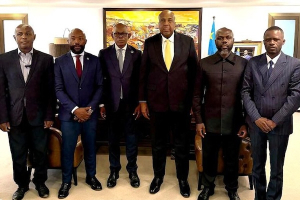

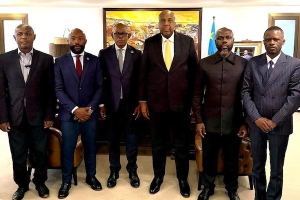

The Office of Multimodal Freight Management (OGEFREM) signed a concession agreement on Dec. 1, 2025, with the Yellowstone Consortium for the construction and operation of the Kasumbalesa dry port. The signing, which completes a year-long process to select a financing partner, took place in the presence of Transport Minister Jean-Pierre Bemba.

Strategic Location and Project Scope

The agreement concludes efforts to secure a partner capable of financing and delivering the project. Kasumbalesa sits at the crossroads of several regional corridors that connect seven African seaports: Dar es Salaam, Beira, Nacala, Durban, Walvis Bay, Lobito and Luanda. The town, located along National Road No. 1, also links Zambia’s Copperbelt to the former Katanga province, two of the region’s most productive mining areas.

Although the contract terms were not disclosed, the pre-qualification notice outlines the private partner’s obligations. The partner must finance, build and equip 13,500 square meters of warehouses, expandable to 34,000 square meters, two container yards, a hydrocarbon storage area, and truck parking areas with an estimated capacity of about 1,800 spaces.

The project also includes parking for cars and motorcycles, two administrative buildings, internal roads, an electricity delivery station, and a water pumping station with a storage tower. A fire station and rest facilities are also planned.

Investment and Concession Terms

The private partner will develop a land reserve at the site’s entrance that will host a service station, retail outlets, and repair and washing facilities for vehicles.

In return for its investment, the state is expected to grant the operator a concession for the infrastructure’s operation and maintenance. The duration will be set according to the project cost, maintenance requirements and expected revenue. During the Council of Ministers meeting of Feb. 4, 2022, the project cost was estimated at nearly 129 million dollars.

Yellowstone is a South African consortium that specializes in the design, financing, construction and operation of logistics infrastructure including dry ports, transit hubs, truck parks and industrial zones. The company highlights its multidisciplinary expertise in engineering, management, finance and operations, which it says enables it to deliver integrated and turnkey projects. It operates in several Southern African markets and promotes modern construction standards that support the smooth flow of regional transport.

Boaz Kabeya

Port sec de Kasumbalesa : le Sud-Africain Yellowstone décroche le contrat

Le 1ᵉʳ décembre 2025, l’Office de gestion du fret multimodal (Ogefrem) a signé avec Yellowstone Consortium le contrat de concession portant sur la construction et l’exploitation du port sec de Kasumbalesa, en présence du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Il s’agit de l’aboutissement d’un processus engagé depuis un an pour identifier un opérateur capable de financer et de réaliser ce projet stratégique.

Kasumbalesa se situe à la croisée de plusieurs corridors reliant sept ports maritimes africains (Dar es-Salaam, Beira, Nacala, Durban, Walvis Bay, Lobito et Luanda). Reliée à la route nationale n°1, cette localité constitue également un point d’interface entre la province zambienne de Copperbelt et l’ancienne province congolaise du Katanga, deux zones minières parmi les plus riches de la région.

Selon le ministre des Transports, le contrat repose sur un investissement de 600 millions de dollars toutes taxes comprises et une concession d’une durée de 23 ans.

D’après l’avis de préqualification, il est attendu du partenaire privé qu’il finance, construise et équipe 13 500 m² d’entrepôts extensibles à 34 000 m² ; deux zones à conteneurs dont la superficie n’a pas été précisée ; une zone de dépôt d’hydrocarbures ; des parkings pour camions d’une capacité d’environ 1 800 places, ainsi que des parkings pour véhicules légers et deux-roues ; deux bâtiments administratifs ; des voies de circulation ; un poste de livraison d’électricité et une station de pompage d’eau dotée d’un château d’eau ; une caserne de sapeurs-pompiers, ainsi que des logements et aires de repos.

Le partenaire devra également aménager une réserve foncière à l’entrée du site, destinée à accueillir une station-service, des commerces, ainsi que des ateliers de réparation et de lavage de véhicules.

En contrepartie, l’opérateur privé exploitera l’infrastructure pendant toute la durée de la concession avant de la rétrocéder à l’État.

Yellowstone est un consortium sud-africain spécialisé dans la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’infrastructures logistiques telles que des ports secs, hubs de transit, parkings poids lourds et zones industrielles. L’entreprise revendique une expertise multidisciplinaire en ingénierie, gestion, finance et exploitation, lui permettant de conduire des projets intégrés clés en main. Active sur plusieurs marchés d’Afrique australe, elle met en avant des standards de construction modernes et des solutions destinées à améliorer la fluidité du transport régional.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

La RDC cherche un privé pour développer un port sec dans sa région minière

RDC-Tanzanie : des terrains disponibles pour la construction de ports secs

Frontière RDC-Zambie : de nouvelles mesures pour fluidifier le trafic à Kasumbalesa

DRC Lifts Final Hurdle to Restart Cobalt Exports

Cobalt exports can now resume in the Democratic Republic of Congo. Earlier today, the government published the joint Mines and Finance ministry decree that sets out the practical rules for exporting cobalt. Until the document was released, shipments could not restart even though the export embargo had been lifted on Oct. 15.

Mining companies had grown frustrated by the delay. “I just came from a meeting with Gécamines. We are being told we must wait for an inter-ministerial decree. When will it be available, and what is the legal basis for it?” asked John Woto, deputy managing director of Tenke Fungurume Mining (TFM), during a mining session at the Makutano Forum on Nov. 25.

In response, Mines Minister Louis Watum Kabamba said exports should have resumed during the week of Nov. 24 to 30. He explained that the delay stemmed from updating the procedures manual to reflect new requirements introduced by the Strategic Minerals Market Regulator (ARECOMS), including the prepayment of certain royalties.

“We needed to coordinate between the Mines and Finance ministries to incorporate these new requirements. That is what took time. Last week, we carried out a full-scale test of an export with all the relevant agencies. To my knowledge, exports should resume this week,” he said, adding that he would ensure the decree formalizing the new procedure was signed.

The decree released on Tuesday had been signed by the mines minister on Nov. 26. According to a member of the FEC Chamber of Mines, the process had been waiting on the finance minister’s signature.

With the publication of the decree, cobalt exports can now restart. However, the first shipment is unlikely to leave the country until the end of the month, as the export process takes several weeks.

Pierre Mukoko