Equipe Publication

Matadi Port Sees Gradual Revival Amid Onatra Upgrades

Operations at the Port of Matadi are slowly improving, according to a June 2025 report by Top Congo FM radio. This revival follows rehabilitation efforts launched in 2024 by the National Transport Office (Onatra), aimed at modernizing the long-neglected state-owned enterprise, which had been hindered by outdated infrastructure for years.

The upgrades target quays 0, 1, and 2, and include building a new container yard. Onatra's Director General, Martin Lukusa, stated the project is mostly funded by internal resources. However, he did not provide details on the cost or the contractor performing the work.

Quays 1 and 2 are now operational. In January, Onatra acquired three new mobile cranes, allowing two vessels to be handled simultaneously. The current handling capacity is estimated at 1,500 TEUs, according to Olivier Tesi, Deputy Director of the container terminal. He noted a recent instance where a Maersk vessel was processed in 15 hours, though the specific volume handled was not disclosed.

Two more gantry cranes are expected by the end of July, which should further increase the terminal's capacity. Onatra ultimately aims to handle between 5,000 and 6,000 TEUs.

Due to its deteriorating facilities, Onatra previously transferred some assets to private partners through "win-win" agreements. One such partnership with the Philippine-based International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) resulted in the creation of the Matadi Gateway Terminal (MGT), where Onatra holds a 10% stake. In November 2024, Matadi Corridor Container Terminals (MCTC) was granted a concession to modernize, equip, and operate another section of the terminal.

Written in French by Timothée Manoke (Intern),

Translated and adapted into English by Mouka Mezonlin

Commerce et pêche : la RDC enclenche le processus de ratification de deux accords de l’OMC

Deux projets d’ordonnances-lois portant ratification d’instruments de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été adoptés lors du Conseil des ministres tenu le 27 juin 2025. Cette adoption ouvre la voie à la ratification officielle de ces textes. Ils doivent désormais être signés par l’exécutif, puis notifiés à l’OMC.

Déjà, le 23 mai dernier, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, avait alerté le gouvernement sur les conséquences de la non-ratification de ces accords. Selon lui, ce retard porte atteinte à la crédibilité de la République démocratique du Congo auprès de ses partenaires commerciaux. Il freine également l’intégration du pays dans les chaînes de valeur régionales, complique l’accès aux financements disponibles pour les réformes et ralentit la modernisation de l’administration douanière.

Le premier accord, sur la facilitation des échanges, adopté en 2013 et entré en vigueur en 2017, vise à simplifier les procédures douanières et à réduire les coûts et délais aux frontières. D’après les données de l’OMC, sa mise en œuvre intégrale permettrait de réduire les coûts du commerce mondial de 14,3 %, les délais moyens d’importation de 47 % et ceux d’exportation de 91 %. En RDC, une étude citée par le ministre Paluku estime qu’il faut en moyenne 200 heures pour exporter un conteneur, contre moins de 50 heures dans les pays voisins.

Le second texte porte sur les subventions à la pêche. Adopté en 2022, il introduit des règles contraignantes visant à limiter les aides publiques favorisant la surpêche ou la pêche illicite. Cet accord entrera en vigueur une fois ratifié par 111 membres de l’OMC ; à ce jour, 100 l’ont déjà fait. Il prévoit aussi un mécanisme de soutien aux pays en développement via un fonds d’assistance technique.

Avec l’adoption de ces ordonnances-lois, le gouvernement entend concrétiser les réformes prévues dans le cadre de l’adhésion de la RDC à l’OMC, en vigueur depuis 1997. D’après les documents du Conseil, ces textes devraient contribuer à lever les obstacles au commerce, améliorer l’intégration de la RDC dans les échanges régionaux et mondiaux, tout en encadrant la gestion durable de ses ressources halieutiques.

Boaz Kabeya, stagiaire

Port de Matadi : l’Onatra relance ses opérations grâce à des travaux de réhabilitation

Les activités de l’Office national des transports (Onatra) au port de Matadi connaissent un renouveau progressif, selon un reportage diffusé en juin 2025 par la radio Top Congo FM. Cette relance repose sur des travaux de réhabilitation lancés en 2024 pour revitaliser cette entreprise publique longtemps pénalisée par la vétusté de ses infrastructures.

Les travaux portent sur les quais 0, 1 et 2 ainsi que sur la construction d’un nouveau parc à conteneurs. D’après le directeur général de l’Onatra, Martin Lukusa, ces travaux sont financés en grande partie sur fonds propres, bien qu’aucun détail n’ait été fourni concernant leur coût ou le nom de l’entreprise chargée de l’exécution.

Deux quais, les numéros 1 et 2, sont déjà opérationnels. En janvier dernier, l’Onatra a acquis trois autogrues neuves qui permettent désormais de traiter deux navires simultanément. La capacité de traitement est estimée à 1 500 EVP, a précisé Olivier Tesi, sous-directeur du terminal à conteneurs. Il a notamment cité un exemple récent : un navire de l’armateur Maersk a été traité en 15 heures, sans mention du volume manipulé.

Deux grues portiques supplémentaires sont attendues d’ici fin juillet, ce qui permettra d’augmenter la capacité actuelle. À terme, l’Onatra vise un volume de traitement compris entre 5 000 et 6 000 EVP.

Face à la dégradation de ses installations, l’Onatra avait concédé certains actifs à des partenaires privés à travers des contrats dits « gagnant-gagnant ». L’un de ces partenariats a été conclu avec le groupe philippin International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), donnant naissance à la coentreprise Matadi Gateway Terminal (MGT), dont l’Onatra détient 10 % du capital. La société Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs (MCTC), a également obtenu, en novembre 2024, une concession pour moderniser, équiper et exploiter une partie du terminal.

Timothée Manoke, stagiaire

Lire aussi :

Port de Matadi : avec ses nouvelles grues, ICTSI promet de raccourcir les escales

Asia Mineral Signs Manganese Joint Venture Deal in DRC’s Kongo Central

Asia Mineral, a Japanese mining company, has moved to expand its footprint in the Democratic Republic of Congo. On June 28, 2025, it signed a memorandum of understanding (MoU) with Congolese firm Kerith Resources to form a joint venture named Kivuvu Kongo Mines. The new company will mine and process manganese in Kongo Central province.

The deal was signed during the DRC-Japan Economic Forum in Tokyo under the theme “Investing in the DRC.” Prime Minister Judith Suminwa Tuluka led the Congolese delegation, joined by several government officials.

According to Actualité.cd, Felly Samuna, president of the Kongo Central Chamber of Commerce and Industry, confirmed the joint venture will be officially established in the province within two weeks. Asia Mineral will hold 60% of the venture, and Kerith Resources, a Congolese partner with limited public profile, will hold the remaining 40%.

Uncertain Reserves, Clear Intentions

Kivuvu Kongo Mines plans to tap into manganese reserves in Kongo Central. However, officials have not confirmed the site’s full potential. Asia Mineral began the exploration phase in Luozi territory in May.

At a Tokyo press conference, Foreign Trade Minister Julien Paluku said the project’s initial investment stands at $50 million. He said the company aims to produce 2 million tonnes of manganese annually.

The project could generate 2,500 direct jobs and stimulate local industries, including logistics, industrial subcontracting, and services.

For the Congolese government, the venture supports its broader strategy to diversify the mining sector. Officials aim to attract more partners, explore new minerals, expand mining areas, and promote local processing to increase the value of extracted resources.

This article was initially published in French by Ronsard Luabeya (intern)

Edited in English by Ange Jason Quenum

Kongo Central : Asia Mineral signe pour une coentreprise dans le manganèse

La société japonaise Asia Mineral a franchi une nouvelle étape vers son implantation en République démocratique du Congo. Le 28 juin 2025, elle a signé un protocole d’accord (MoU) avec la société congolaise Kerith Resources en vue de la création d’une coentreprise baptisée Kivuvu Kongo Mines, dédiée à l’exploitation et à la transformation du manganèse dans la province du Kongo Central.

La signature de l’accord est intervenue en marge du Forum économique RDC–Japon, organisé à Tokyo autour du thème « Investir en RDC ». L’événement a réuni une délégation congolaise conduite par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement.

Selon le directeur général de Kerith Resources, Fely Samuna, la coentreprise devrait être formellement constituée dans la province dans un délai de deux semaines. Asia Mineral détiendra 60 % du capital, contre 40 % pour Kerith Resources, une société congolaise dont peu d’informations publiques sont disponibles.

Un potentiel encore à confirmer

Kivuvu Kongo Mines aura pour mission de valoriser les réserves de manganèse du Kongo Central. À ce stade, il est encore difficile d’évaluer le potentiel exact du site ciblé. Il était prévu qu’Asia Mineral lance la phase exploratoire dans le territoire de Luozi en mai dernier.

Lors d’un point de presse à Tokyo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a indiqué que l’investissement initial était estimé à 50 millions de dollars. L’objectif est d’atteindre une production annuelle de 2 millions de tonnes de manganèse.

Selon les projections, le projet pourrait générer 2 500 emplois directs et stimuler plusieurs chaînes de valeur locales, notamment dans la logistique, la sous-traitance industrielle et les services.

Pour le gouvernement congolais, cette initiative s’inscrit dans la stratégie de diversification du secteur minier. Celle-ci vise à élargir les partenariats, à diversifier les types de minerais exploités, les zones d’exploitation, ainsi que les produits finis ou semi-finis, dans une logique de transformation locale et de valorisation accrue des ressources.

Ronsard Luabeya, stagiaire

Lire aussi :

Manganèse : des explorations d’Asia Minerals annoncées dans le Kongo Central

Kongo Central Customs to Auction Cars, LED Lamps, and Other Goods in July

The provincial customs office of Kongo Central has announced upcoming public auctions for goods left unclaimed at its facilities, following the deadlines set by national regulations.

According to a June 20 statement, the auctions concern items recorded in customs storage but not retrieved within the legal two-month period, as stated in Article 288 of the Customs Code.

The customs authority, known as DGDA, identified 174 importers whose goods are affected. They have been asked to settle their cases at least 48 hours before the auctions begin. Failure to do so will result in their merchandise being sold publicly.

The auctions, scheduled for July, will include a wide range of products such as vehicles, metal sheets, LED lamps, primary form polypropylene, bridge components, footwear, and paint products. The DGDA has not yet provided details on participation procedures.

The process will follow Articles 283 to 289 of the amended Customs Code and will take place in three phases. The first phase is set for July 7 to 12 at the Matadi-Beach office, the second from July 15 to 21 at the AIDEL/TICOM office, and the final phase from July 23 to 28 at the MGT office.

After ‘Historic’ Peace Deal, DRC and Rwanda Focus on Implementation

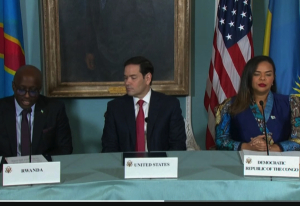

Congolese Foreign Minister Thérèse Kayikwamba Wagner and her Rwandan counterpart Olivier Nduhungirehe signed a peace agreement on June 27, 2025, in Washington. The deal aims to end the deadly conflict in eastern Democratic Republic of Congo. The ceremony took place at the U.S. Department of State, with U.S. Secretary of State Marco Rubio present.

Both Kinshasa and Kigali are hailing the agreement as "historic," describing it as a "major step toward lasting peace" and a "decisive advance toward ending the conflict." U.S. Secretary of State Marco Rubio called it "an important moment, after thirty years of war," though he cautioned that "much remains to be done." The real challenge now lies in effectively implementing the agreement to restore peace in the Great Lakes region.

“The DRC is committed to fully implementing this agreement and building a prosperous future for its citizens,” Thérèse Kayikwamba Wagner said. Her Rwandan counterpart reaffirmed Rwanda’s commitment to honor the terms of the deal and work toward sustainable peace.

The agreement builds on the Declaration of Principles signed on April 25, 2025. It reiterates key tenets: respect for sovereignty, non-interference, an end to support for armed groups, joint security coordination, the return of refugees, support for MONUSCO, and the promotion of regional economic integration.

This article was written in French by PM,

Edited in English by Mouka Mezonlin

Accord de paix RDC–Rwanda : cap sur la mise en œuvre

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, ont signé, ce 27 juin 2025 à Washington, un accord de paix visant à mettre fin au conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, un conflit qui a déjà causé des milliers de morts. La cérémonie s’est tenue au Département d’État américain, en présence du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

Pour Kinshasa comme pour Kigali, il s’agit d’un accord « historique », qualifié d’« avancée majeure vers une paix durable » et d’« avancée décisive vers la fin du conflit ». « C’est un moment important, après trente ans de guerre », a déclaré Marco Rubio, tout en soulignant qu’il restait encore « beaucoup à faire ». Car le défi est désormais la mise en œuvre effective du texte pour restaurer la paix dans la région des Grands Lacs.

« La RDC s’est engagée à mettre pleinement en œuvre cet accord et à construire un avenir prospère pour ses citoyens », a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères. Son homologue rwandais a, pour sa part, réaffirmé l’engagement du Rwanda à respecter les termes de l’accord et à œuvrer pour une paix durable.

Le texte s’appuie sur la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025. Il en reprend les grandes lignes : respect de la souveraineté, non-ingérence, cessation du soutien aux groupes armés, coordination sécuritaire conjointe, retour des réfugiés, soutien à la MONUSCO et promotion de l’intégration économique régionale.

PM

Copper-Cobalt Refinery: DRC Acquires Stake in Buenassa, Paving Way for Fundraising

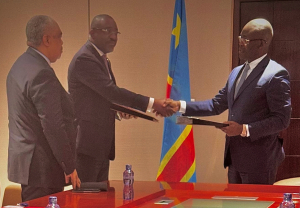

The Congolese state has secured a 10% stake in Buenassa Resources SA, the subsidiary developing the Democratic Republic of Congo’s first copper and cobalt refinery. Minister of State Portfolio Jean-Lucien Bussa and Buenassa Resources CEO Eddy Kioni signed the memorandum of understanding on June 25.

Buenassa stated that this 10% stake is a golden share. While minority, it gives the government veto rights over strategic decisions affecting national interests, such as employment, taxes, local content, environmental issues, and the company’s overall strategy. To formalize this, Buenassa Resources changed its legal status from a limited liability company to a public limited company with a board of directors that now includes state representatives.

This agreement, described as a “strong signal to partners and investors,” opens the door for fundraising. Internal sources said Buenassa aims to raise $7 million to $8 million for the project’s feasibility study. The Congolese government has already contributed $3.5 million through the Industry Promotion Fund (FPI) to finance the initial scoping study.

The scoping study estimates the first phase of the project will cost $600 million. The refinery, expected to start operations by the end of 2027, should initially produce 30,000 tonnes of copper cathodes and 5,000 tonnes of cobalt sulfate each year. Ultimately, Buenassa plans to increase production to 120,000 tonnes of copper and 20,000 tonnes of cobalt annually.

The 12-month feasibility study will detail the project’s technical and economic plan, including the plant’s supply model. Officials are considering two options: using the state’s share of mining output or cobalt quotas reserved for local processing. The government reiterated during the Council of Ministers meeting on March 14, 2025, its commitment to better regulate cobalt exports and encourage domestic processing.

Buenassa’s management plans to start the feasibility study by September. However, they still need to secure a final site. They have identified a potential plot in Lualaba province, but the location remains unconfirmed.

Pierre Mukoko, Intern

Kongo Central : véhicules, tôles, lampes… bientôt vendues aux enchères par la douane

Dans un communiqué publié le 20 juin 2025, la Direction provinciale du Kongo Central de la Direction générale des douanes et accises (DGDA) a annoncé l’organisation prochaine de ventes aux enchères publiques de marchandises non enlevées dans ses installations douanières, conformément aux délais fixés par la législation en vigueur.

Ces ventes concernent les biens inscrits au registre de dépôt mais non récupérés dans un délai de deux mois, comme le prévoit l’article 288 du Code des douanes. D’après les listes établies par la DGDA, les marchandises concernées appartiennent à 174 importateurs. Ces derniers sont invités à régulariser leurs dossiers au moins 48 heures avant le début des opérations, faute de quoi leurs biens seront automatiquement mis aux enchères.

Programmées pour le mois de juillet, les ventes porteront sur une large variété de produits : véhicules, tôles, lampes LED, polypropylène sous forme primaire, pièces de pont, chaussures et produits de peinture. Le communiqué ne précise toutefois pas encore les modalités de participation.

Selon la DGDA, les opérations se dérouleront en trois phases, conformément aux articles 283 à 289 du Code des douanes modifié. La première est prévue du 7 au 12 juillet au bureau de Matadi-Beach, la deuxième du 15 au 21 juillet au bureau AIDEL/TICOM, et la troisième du 23 au 28 juillet au bureau MGT.

Ronsard Luabeya, stagiaire