Equipe Publication

Yannick Mbiya, a 15-Year Insider, Named to Lead Trust Merchant Bank

Trust Merchant Bank (TMB), a subsidiary of Kenya’s KCB Group, has appointed Yannick Mbiya Ngandu as managing director, according to a statement released on January 7, 2026. The appointment was approved by TMB’s board in consultation with KCB’s board and is subject to regulatory approval.

He succeeds Oliver Meisenberg, whose term ended in line with Central Bank of Congo (BCC) regulations. Meisenberg will remain on the bank’s board.

A management engineer and graduate of the Université catholique de Louvain in Belgium, with a specialization in corporate finance, strategy and innovation, Mbiya has followed a rare internal career path, rising through the ranks of the same institution from frontline commercial roles to the top of executive management.

He joined TMB in November 2007 as a corporate officer, managing and expanding a portfolio of clients in trade, oil, telecommunications and import-export. In April 2009, he was appointed deputy branch manager, overseeing team management and meeting commercial targets.

In July 2010, Mbiya became branch coordinator, responsible for an urban and regional network under the Western Regional Directorate, covering nearly 20 branches. From October 2011 to August 2019, he served as regional director and member of the management committee, with responsibility for the national branch network, strategic direction and branch profitability. He was also involved in the analysis of new market opportunities and products.

In 2019, he was promoted to one of the bank’s three deputy managing director positions.

In a statement to customers, TMB said Mbiya brings to the role “15 years of solid experience in banking management, deep market knowledge and a clear strategic vision.” The board said it is confident that under his leadership, the bank will continue to strengthen its market position and deliver long-term value to all stakeholders.

TMB, KCB Group’s first subsidiary outside Kenya and its second most profitable unit after KCB Kenya, reported a net profit of 10.4 billion Kenyan shillings in 2024, or about $80.6 million at the average exchange rate for the year. Net banking income rose to 31.2 billion shillings from 25.8 billion in 2023, an increase of 20.9%.

Pierre Mukoko & Ronsard Luabeya

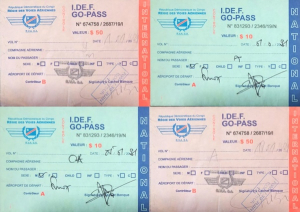

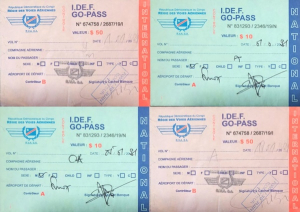

DRC Airport Authority Seeks To Digitize Go-Pass Fee Amid Transparency Concerns

DR Congo’s state-owned airport authority, Régie des Voies Aériennes (RVA), plans to automate the collection of the Infrastructure Development Fund (Idef), commonly known as the Go-Pass after the payment system used in the Democratic Republic of Congo. The plan is outlined in an international call for tenders issued by the RVA on Sept. 23, 2025.

According to the tender document, the company intends to acquire machines, equipment and software to digitize the collection of the fee. Companies were invited to submit bids by Nov. 25, 2025. At this stage, the outcome of the tender is not known. A similar process was launched in June, but no information has been made public on its outcome.

The initiative comes amid recurring criticism over the collection and management of these revenues. In a report published in 2021, the Congo Research Group (CRG) said it was impossible to accurately track all revenue generated by the fee.

The report noted that travellers receive paper coupons upon payment, a system that has enabled parallel networks to emerge, led to the circulation of booklets bearing identical serial numbers, and resulted in weak controls. The GEC also said RVA executives deliberately avoided bank reconciliation to conceal funds.

These findings echo those of a 2012 report by the Court of Auditors on the recovery and use of the fee, which already pointed to obsolete airport infrastructure and governance weaknesses surrounding the Idef.

Created on March 19, 2009, to finance airport modernization and equipment purchases, the fee is set at $50 for passengers on international flights and $10 for domestic flights. For freight, the rate ranges from $0.005 to $0.070 depending on the type of traffic and the direction of the goods.

During hearings at the National Assembly in May 2025, the RVA’s director general, Léonard Ngoma Mbaki, who is currently suspended, said the Idef had generated about $363 million between its creation in 2009 and Dec. 31, 2024.

He said the funds are used as guarantees for loans contracted by the company and as counterpart funding for projects financed by the African Development Bank, including the Priority Air Safety Project in the DRC (PPSA 1 and 2).

Ngoma added that the revenue is also used to finance infrastructure work that is often invisible to passengers but essential to civil aviation operations, such as fire stations, power plants and erosion control at the country’s airports. He was responding to concerns raised by lawmakers and users, who regularly question the tangible impact of the fee.

Timothée Manoke

Go-Pass : la RVA cherche à passer au numérique pour sécuriser la collecte

La Régie des voies aériennes (RVA) envisage d’informatiser la collecte de l’Infrastructures Development Funds (Idef), communément appelée Go-Pass, du nom du dispositif qui permet son paiement en République démocratique du Congo (RDC). L’information ressort d’un avis d’appel d’offres international émis par la RVA le 23 septembre 2025.

Dans ce document, l’entreprise publique indique vouloir acquérir des machines, des équipements et un logiciel destinés à digitaliser le paiement de cette redevance. Les entreprises intéressées étaient invitées à déposer leurs offres au plus tard le 25 novembre 2025. À ce stade, l’issue donnée à cet appel d’offres n’est pas connue. Un processus similaire avait déjà été initié en juin dernier, sans que l’on sache quelle suite lui a été réservée.

Ces initiatives interviennent alors que la collecte et la gestion de ces recettes font l’objet de critiques récurrentes. Dans un rapport publié en 2021, le Groupe d’étude sur le Congo (GEC) relevait qu’il est impossible de retracer correctement l’ensemble des recettes générées par cette redevance.

Selon ce rapport, les voyageurs reçoivent des coupons lors du paiement, un système qui a favorisé l’émergence de réseaux parallèles, la circulation de carnets portant un même numéro de série et l’absence de contrôle fiable. Le GEC notait également que les dirigeants de la RVA évitaient volontairement la réconciliation bancaire afin de couvrir la dissimulation des fonds.

Ces constats rejoignent ceux formulés en 2012 par la Cour des comptes, dans un rapport consacré au recouvrement et à l’utilisation de cette redevance, qui relevait déjà l’obsolescence des infrastructures aéroportuaires et les faiblesses de gouvernance entourant l’Idef.

Créée le 19 mars 2009 pour financer la modernisation des infrastructures aéroportuaires et l’acquisition d’équipements nécessaires, cette redevance est fixée à 50 dollars pour les passagers sur les vols internationaux et à 10 dollars pour les vols nationaux. Pour le fret, le taux varie entre 0,005 et 0,070 dollar selon la nature du trafic et la direction de la marchandise.

Lors de ses auditions à l’Assemblée nationale en mai 2025, le directeur général de la RVA, actuellement suspendu, Léonard Ngoma Mbaki, affirmait que depuis sa création en 2009, l’Idef avait généré jusqu’au 31 décembre 2024 environ 363 millions de dollars.

Il précisait que ces fonds servent de garanties pour différents prêts contractés par l’entreprise, ainsi que de contrepartie dans des projets financés par la Banque africaine de développement, notamment le Projet prioritaire de sécurité aérienne en RDC (PPSA 1 et 2).

Selon Léonard Ngoma, cette ressource est également utilisée pour financer des travaux sur des infrastructures « souvent invisibles a l’œil du passager mais essentielles pour l'exploitation de l'aviation civile », telles que les casernes anti-incendie, les centrales électriques ou la lutte antiérosive dans les aéroports du pays. Il répondait aux préoccupations des parlementaires et des usagers, qui questionnent régulièrement l’impact réel de cette redevance.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Sécurité aux frontières : le contrat de l’Américain Securiport au cœur d’un malentendu en RDC

La panne électrique à N’Djili porte Louis-Blaise Londolé à la tête de la RVA

DRC raises Dermalog biometric passport deal to $133.2mln

The Democratic Republic of the Congo has expanded its public-private partnership with German firm Dermalog Identification Systems to $133.2 million, according to a decision signed on June 10, 2025, by Foreign Affairs Minister Thérèse Kayikwamba Wagner that went largely unnoticed.

Under the decision, Dermalog is not only responsible for the $48.8 million contract covering the production of biometric passports, but has also been awarded an additional $84.4 million contract to build a national printing facility dedicated to passport production.

The initial contract, which runs for five years, is already being implemented. Dermalog officially began operations on June 5, 2025, the launch date of the new biometric passport. The document is now priced at $75, representing a 24.2% reduction from the previous fee of $99.

However, available documents do not specify how this fee is shared. It remains unclear how much the private partner earns for each passport produced.

Printing plant planned “in the medium term”

During an interview on Top Congo FM in August 2025, the minister confirmed the existence of the second contract, intended to give the country greater autonomy in passport production. She said implementation would take place in the medium term, within three to four years.

“The second contract will come into force, if I am not mistaken, within three or four years,” she said, noting that the delay would allow authorities to assess the service provider and, if necessary, adjust certain aspects of the first contract currently in force. She also stated that the printing facility to be installed in the DRC would be operated by Congolese staff.

As in the official decision, the minister provided no further details on the second contract. At this stage, no information is available on the technical specifications of the printing plant, the duration of the agreement, or how Dermalog will be compensated for the $84.4 million investment.

A long-standing objective

The goal of achieving autonomy in passport production is not new. It has been a stated priority of the Congolese government for several years. In 2015, the state signed a contract worth more than $200 million with Belgian company Semlex for the production of biometric passports, with the objective of enabling the country to print the documents locally within five years.

That project never materialized. It was widely criticized as excessively costly and was marred by multiple allegations of corruption, while the official passport price at the time stood at $185, one of the highest on the continent.

According to information provided by Dermalog, the current rollout is based on an end-to-end solution, covering online pre-registration, biometric capture, and centralized production.

The company says it has installed 100 fixed and mobile enrollment stations across the DRC, as well as 50 mobile units in embassies and consulates. Production capacity was announced on June 5, 2025, at 2,400 passports per day.

Timothée Manoke

TMB : Yannick Mbiya, une ascension de la base au sommet

La Trust Merchant Bank (TMB), filiale du groupe bancaire kényan KCB, a annoncé la nomination de Yannick Mbiya Ngandu au poste de directeur général, selon un communiqué publié le 7 janvier 2026. Sa nomination a été décidée par le conseil d’administration de la TMB, « en consultation avec le conseil d’administration de KCB », et reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

Il succède à Oliver Meisenberg, dont le mandat est arrivé à terme conformément aux dispositions réglementaires de la Banque centrale du Congo (BCC). Ce dernier demeure toutefois administrateur de la banque.

Ingénieur en gestion, diplômé de l’Université catholique de Louvain (Belgique), avec une spécialisation en finance d’entreprise, stratégie et innovation, Yannick Mbiya incarne une trajectoire interne rare : celle d’un cadre ayant gravi progressivement les échelons au sein de la même institution, depuis des fonctions commerciales jusqu’au sommet de la direction exécutive.

Son parcours à la TMB débute en novembre 2007 comme Corporate Officer, chargé de la gestion et du développement d’un portefeuille d’entreprises (commerce, pétrole, télécoms, import-export).

En avril 2009, il devient chef d’agence adjoint, avec des responsabilités de management d’équipe et de pilotage d’objectifs commerciaux. En juillet 2010, il est nommé coordonnateur des agences, en charge de la gestion d’un réseau urbain et régional rattaché à la Direction régionale Ouest, soit près de 20 agences.

D’octobre 2011 à août 2019, il occupe la fonction de directeur régional et siège au comité de gestion, avec notamment la responsabilité du réseau national d’agences, des orientations stratégiques et de la rentabilité des points de vente. Il intervient également dans l’analyse de nouvelles opportunités de marché et de produits. En 2019, il est promu à l’un des trois postes de directeur général adjoint.

Dans son avis à la clientèle, la TMB souligne que Yannick Mbiya apporte à la fonction de directeur général « une solide expérience de 15 ans dans la direction bancaire, une connaissance approfondie du marché et une vision stratégique claire ». Le conseil d’administration se dit convaincu que sous sa direction, la TMB « continuera à renforcer sa position sur le marché et à offrir une valeur à long terme » à l’ensemble de ses parties prenantes.

Première filiale du groupe KCB en dehors du Kenya, et deuxième entité la plus performante du réseau après KCB Kenya, la TMB a affiché en 2024 un bénéfice net de 10,4 milliards de shillings kényans, soit environ 80,6 millions de dollars au taux de change moyen de l’année. Son produit net bancaire s’est établi à 31,2 milliards de shillings kényans, contre 25,8 milliards en 2023, enregistrant une croissance de 20,9 %.

Pierre Mukoko et Ronsard Luabeya

Lire aussi :

TMB, première filiale de KCB hors Kenya avec 80,6 millions $ de bénéfice en 2024

Banque de l’année 2025 en RDC: Rawbank succède à TMB aux Awards de The Banker

Fusion Rio Tinto–Glencore : les mines Kamoto et Mutanda au cœur des enjeux en RDC

Rio Tinto et Glencore ont confirmé cette semaine être en discussions préliminaires concernant une possible fusion de certaines, voire de l’ensemble, de leurs activités. Les deux groupes insistent sur le caractère exploratoire de ces échanges et soulignent qu’aucune offre ferme n’a été formulée à ce stade, ni sur le principe, ni sur les modalités d’une éventuelle transaction.

L’évolution de ces discussions est suivie de près en République démocratique du Congo (RDC), où Glencore contrôle deux importantes mines de cuivre et de cobalt : Kamoto et Mutanda, détenues respectivement à 70 % et 95 % par la multinationale suisse. Leurs permis expirent respectivement en 2039 et 2037. Bien qu’en recul de 7 % et 10 % par rapport à 2023, ces deux sites ont produit 224 500 tonnes de cuivre et 35 100 tonnes de cobalt en 2024.

Dans leurs communications respectives, les deux entreprises précisent qu’il n’existe aucune certitude quant à l’aboutissement de ces discussions. Elles rappellent également que toute opération éventuelle resterait soumise à un cadre réglementaire strict.

Selon Glencore, le scénario actuellement envisagé consisterait en son acquisition par Rio Tinto, via un schéma d’arrangement approuvé par un tribunal, un mécanisme fréquemment utilisé pour ce type d’opérations au Royaume-Uni. Rio Tinto confirme, de son côté, la tenue de discussions préliminaires et indique se réserver la possibilité, le cas échéant, d’ajuster la forme et la composition de la contrepartie d’une éventuelle offre.

Sur le calendrier, le cadre est désormais clairement fixé. Rio Tinto a jusqu’au 5 février 2026, à 17 h (heure de Londres), pour annoncer soit une intention ferme de formuler une offre, soit son absence d’intention de le faire.

Marché favorable au cuivre, volatil pour le cobalt

« La structure d’une éventuelle fusion entre ces deux groupes (Rio Tinto et Glencore, NDLR) reste incertaine et serait probablement complexe, mais nous estimons qu’il existe une voie vers une création de valeur significative pour les deux parties », ont commenté des analystes de Jefferies, cités par Reuters. Selon l’agence de presse, l’opération pourrait néamoins donner naissance « au plus grand groupe minier mondial, avec une capitalisation boursière combinée proche de 207 milliards de dollars ».

Ces discussions surviennent dans un contexte particulier. Le cuivre a signé une année 2025 exceptionnelle, avec une hausse de prix de 44 % et un record à 12 960 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME), porté par un dollar plus faible, la demande liée à l’intelligence artificielle et aux énergies renouvelables, ainsi que des perturbations minières. La dynamique reste favorable en 2026, selon les analystes.

Pour le cobalt, l’embargo sur les exportations imposé par la RDC a provoqué une hausse des prix de plus de 100 %, à 53 355 dollars la tonne au 31 décembre 2025. Mais le marché demeure exposé aux cycles de surproduction et à l’évolution technologique des batteries.

Dans ce paysage, la consolidation apparaît de plus en plus comme un levier pour sécuriser des volumes, mutualiser des investissements lourds et renforcer la résilience des groupes face à des cycles de marché devenus plus volatils. À titre d’illustration, le canadien Teck Resources et le britannique Anglo American ont été cités parmi les acteurs engagés dans des discussions de consolidation. Si elle se concrétise, cette opération pourrait créer l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de cuivre, avec une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars.

Pierre Mukoko avec l’Agence Ecofin

Lire aussi :

Cobalt : la RDC prolonge jusqu’au 31 mars 2026 les quotas d’exportation de 2025

Cuivre : la tonne frôle les 13 000 $ à Londres, sur fond d’inquiétudes

Cuivre et cobalt de Mutanda : les réserves « mesurées » de Glencore estimables à 72 milliards $

Cuivre et cobalt : Glencore dément tout projet de vente d’actifs en RDC, mais…

Kongo-Central : l’état de la route Kisantu–Madimba affecte les échanges commerciaux

Dans la province du Kongo-Central, la route nationale n°16 (RN16), qui relie la cité de Kisantu au territoire de Kimvula en traversant Madimba, continue de se dégrader, compromettant la circulation des personnes et des marchandises. Cette route assure l’évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation de la province et joue un rôle clé dans le désenclavement de plusieurs localités rurales.

La RN16 revêt également une importance stratégique pour les populations riveraines, en facilitant les déplacements entre Kisantu, les différents secteurs du territoire de Madimba et, au-delà, jusqu’à Kimvula, proche de la frontière avec l’Angola.

Dès juin 2023, des alertes avaient été lancées sur la progression de têtes d’érosion le long de la RN16, notamment dans le secteur de Ngeba, où des effondrements menaçaient déjà la continuité du trafic entre Kisantu et Kimvula.

En octobre 2024, une autre érosion active avait été signalée à Ngidinga, à proximité d’installations communautaires, avec un risque réel de coupure de la route si aucune intervention n’était engagée. Malgré ces alertes successives, les travaux de réhabilitation durable n’ont pas été entrepris.

Depuis le début de la saison pluvieuse actuelle, la dégradation s’est accentuée. Plusieurs tronçons de la RN16 sont devenus difficilement praticables, la chaussée étant envahie par une boue argileuse qui ralentit fortement la circulation.

Les villages et secteurs de Ngeba, Nzuma, Kipemba, Ngidinga et Kinkosi-Luidi sont particulièrement affectés. Les temps de parcours se sont allongés et les transporteurs réduisent leurs rotations, exposant les usagers à des risques accrus d’accidents et d’isolement.

Boaz Kabeya

Lire aussi :

Corridor RDC–Angola : la réhabilitation de la route Nsioni–Mbaka-Khosi se prépare

Corridor RDC–Angola : lancement du bitumage de la route Kwilu–Ngongo–Kimpangu

Corridor RDC-Angola : les travaux d’asphaltage de la route Moanda–Yema lancés

Passeports biométriques : le PPP de Dermalog en RDC porté à plus de 133 millions $

Selon une décision de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, signée le 10 juin 2025 et passée inaperçue, le partenariat public-privé conclu avec l’entreprise allemande Dermalog Identification Systems a été porté à 133,2 millions de dollars.

D’après cette décision, en plus du marché de 48,8 millions de dollars relatif à la production des passeports biométriques, l’entreprise allemande se voit également attribuer la construction d’une imprimerie nationale destinée à la production de ce document, pour un montant de 84,4 millions de dollars.

D’une durée de cinq ans, le premier contrat est déjà en cours d’exécution. Dermalog a officiellement démarré ses activités le 5 juin 2025, date du lancement du nouveau passeport biométrique, désormais proposé à 75 dollars, soit une réduction de 24,2 % par rapport aux 99 dollars antérieurement en vigueur.

Les documents disponibles jusqu’ici ne précisent toutefois pas la répartition de ce tarif. On ignore donc à quel niveau est rémunéré le partenaire privé pour chaque passeport produit.

L’imprimerie annoncée « à moyen terme »

Lors d’une intervention sur Top Congo FM en août 2025, la ministre avait révélé l’existence de ce second contrat, destiné à doter le pays d’une autonomie dans la production des passeports. Elle précisait que sa mise en œuvre interviendrait à moyen terme, soit dans trois à quatre ans.

« Le deuxième contrat entrera en vigueur, si je ne me trompe pas, dans une période de trois ou quatre ans », expliquait-elle, soulignant que ce délai permettra d’évaluer le prestataire et, si nécessaire, de recadrer certains éléments du premier contrat actuellement en vigueur. Elle indiquait également que l’imprimerie qui sera installée en RDC devra être tenue par des Congolais.

Tout comme dans sa décision, la ministre ne s’est pas davantage étendue sur ce deuxième contrat. Aucun élément n’est donc disponible à ce stade sur les caractéristiques de l’imprimerie, la durée de l’accord, ou encore la manière dont Dermalog sera rémunéré pour cet investissement de 84,4 millions de dollars.

Un objectif déjà affiché dans le passé

L’objectif d’autonomie n’est pas nouveau. Il figure parmi les priorités de l’État congolais depuis plusieurs années. En 2015, le gouvernement avait déjà signé avec l’entreprise belge Semlex un contrat de plus de 200 millions de dollars pour la production des passeports biométriques, censé permettre au pays d’acquérir la capacité d’imprimer lui-même ces documents en cinq ans.

Ce projet n’a jamais abouti. Jugé exorbitant, il avait également été marqué par de nombreuses accusations de corruption, tandis que le prix officiel du passeport s’élevait alors à 185 dollars, l’un des plus élevés du continent.

Selon les éléments communiqués par Dermalog, le déploiement en cours repose sur une solution complète, allant du pré-enregistrement en ligne à la capture biométrique, jusqu’à la production centralisée.

L’entreprise indique avoir installé 100 stations fixes et mobiles d’enrôlement en RDC, ainsi que 50 unités mobiles dans les ambassades et consulats. Sa capacité de production a été annoncée, le 5 juin 2025, à 2 400 passeports par jour.

Timothée Manoke

Lire aussi :

Passeport biométrique en RDC : une baisse de prix de 24 % entourée d’incertitudes

DR Congo Moves Toward Framework for Transition Minerals and Green Industrialization

- DR Congo launched validation talks on a national strategy for critical minerals on January 7 in Lubumbashi.

- The draft prioritizes local processing, ESG standards, clean energy use, and improved sector governance.

- Experts urge a coherent framework to turn mineral wealth into inclusive, sustainable development.

The Democratic Republic of Congo moved closer to validating its national strategy for critical minerals and metals as the Ministry of Mines launched validation sessions on January 7, 2026, in Lubumbashi, in the Haut-Katanga province.

The sessions, scheduled to conclude on January 8, will review policy directions on promoting local processing, developing sustainable industrialization, complying with environmental, social and governance (ESG) standards, mobilizing clean energy, strengthening human and technological capacities, improving sector governance, and sharing benefits with local communities.

The Ministry of Mines said Congolese and African experts drafted the strategy with support from Southern Africa Resources Watch (SARW), which has acted as a technical and financial partner to the Congolese mining sector for nearly two decades.

The document aims to provide the country with a consensual and operational framework focused on economic diversification, industrialization, job creation and enhanced value addition from national mineral resources.

The ministry added that this step forms part of a broader process to design a roadmap to reposition DR Congo as a major industrial player in the global value chain for critical minerals and metals, which underpin the energy transition and green industrialization.

In a report published on March 20, the Natural Resource Governance Institute (NRGI) said DR Congo needs a coherent strategic framework to ensure that the energy transition delivers tangible benefits to the population. The report, titled “The Democratic Republic of Congo and the Energy Transition Challenge: Turning Mineral Wealth into a Lever for Sustainable Development,” highlighted structural weaknesses.

NRGI identified gaps in inter-institutional coordination, conflicts of interest, politicization of public action and weak stakeholder inclusion as key factors that have hindered the emergence of a harmonized framework between the mining and energy sectors.

Meanwhile, DR Congo continues to face challenges in locally processing its mineral resources. According to a report by the Publish What You Pay (PWYP) network, the country holds significant potential to capture greater value added as global demand for strategic minerals accelerates amid the transition toward low-carbon economies.

This article was initially published in French by Ronsard Luabeya

Adapted in English by Ange Jason Quenum

Minerais de transition : la RDC prépare une stratégie nationale

La République démocratique du Congo (RDC) avance vers la validation de sa stratégie nationale dédiée aux minéraux et métaux critiques. Le ministère des Mines a lancé, le 7 janvier 2026 à Lubumbashi (Haut-Katanga), les travaux de validation du projet de stratégie.

Prévues pour s’achever le 8 janvier, ces sessions doivent notamment examiner les orientations liées à la promotion de la transformation locale, au développement d’une industrialisation durable, au respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), à la mobilisation des énergies propres, au renforcement des capacités humaines et technologiques, ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance du secteur et au partage des bénéfices avec les communautés locales.

Selon le ministère des Mines, le projet de stratégie a été élaboré par des experts congolais et africains, avec l’appui de Southern Africa Resources Watch (SARW), partenaire technique et financier du secteur minier congolais depuis près de vingt ans.

Le document ambitionne de doter le pays d’un cadre opérationnel consensuel, orienté vers la diversification économique, l’industrialisation, la création d’emplois et la valorisation des ressources minières nationales.

Le ministère précise que cette étape s’inscrit dans un processus plus large d’élaboration d’une feuille de route visant à repositionner la RDC comme un acteur industriel majeur dans la chaîne de valeur mondiale des minéraux et métaux critiques, essentiels à la transition énergétique et à l’industrialisation verte.

Dans un rapport publié le 20 mars par le Natural Resource Governance Institute (NRGI), intitulé « La République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique : transformer la richesse minière en levier de développement durable », les experts soulignent la nécessité pour la RDC de se doter d’un cadre stratégique cohérent afin de garantir une transition énergétique bénéfique aux populations.

Le rapport pointe notamment le déficit de coordination interinstitutionnelle, les conflits d’intérêts, la politisation de l’action publique et la faible inclusion des parties prenantes, des facteurs qui ont freiné l’émergence d’un cadre harmonisé entre les secteurs minier et énergétique.

La RDC demeure confrontée au défi de la transformation locale de ses ressources minières. D’après un rapport du réseau Publish What You Pay (PWYP), le pays dispose d’un potentiel significatif pour capter davantage de valeur ajoutée, dans un contexte marqué par une croissance soutenue de la demande mondiale en minerais stratégiques liée à la transition vers des économies à faibles émissions de carbone.

Ronsard Luabeya

Lire aussi :

Minerais de transition : la RDC appelée à élaborer une stratégie nationale

Minerais critiques : les réserves de la RDC estimées à 24 000 milliards $