Equipe Publication

DR Congo: Official Tata Motors Distributor Considers Setting Up Local Assembly Plant

Julien Paluku, Foreign Trade Minister of the Democratic Republic of Congo (DRC), already met twice this year with Meenu Pirohit, Managing Director of Zahira SPRL, the official distributor of TATA Motors and Mahindra vehicles in the DRC. After their second sitting, Minister Paluku said they discussed the possibility of setting up a car assembly plant and an industrial park in the country.

The project aligns with the DRC’s ambition to reduce import bills while optimizing its special economic zones, particularly the Maluku zone near Kinshasa. Besides, Paluku noted, that the talks are part of broader efforts to create more jobs and bolster the local economy.

In 2023, Suprême Auto inaugurated a bus assembly facility, becoming a key supplier of public transport services.

Zahira SPRL has been officially selling TATA and Mahindra vehicles in the DRC since 1993. Since then, its presence in the market has grown strongly, thanks to its affordable mobility solutions and robust after-sales service. With nearly 500 employees across Kinshasa, Lubumbashi, and Kolwezi, the company has evolved beyond a traditional dealership and is now poised to enhance its status through local assembly operations.

GAB

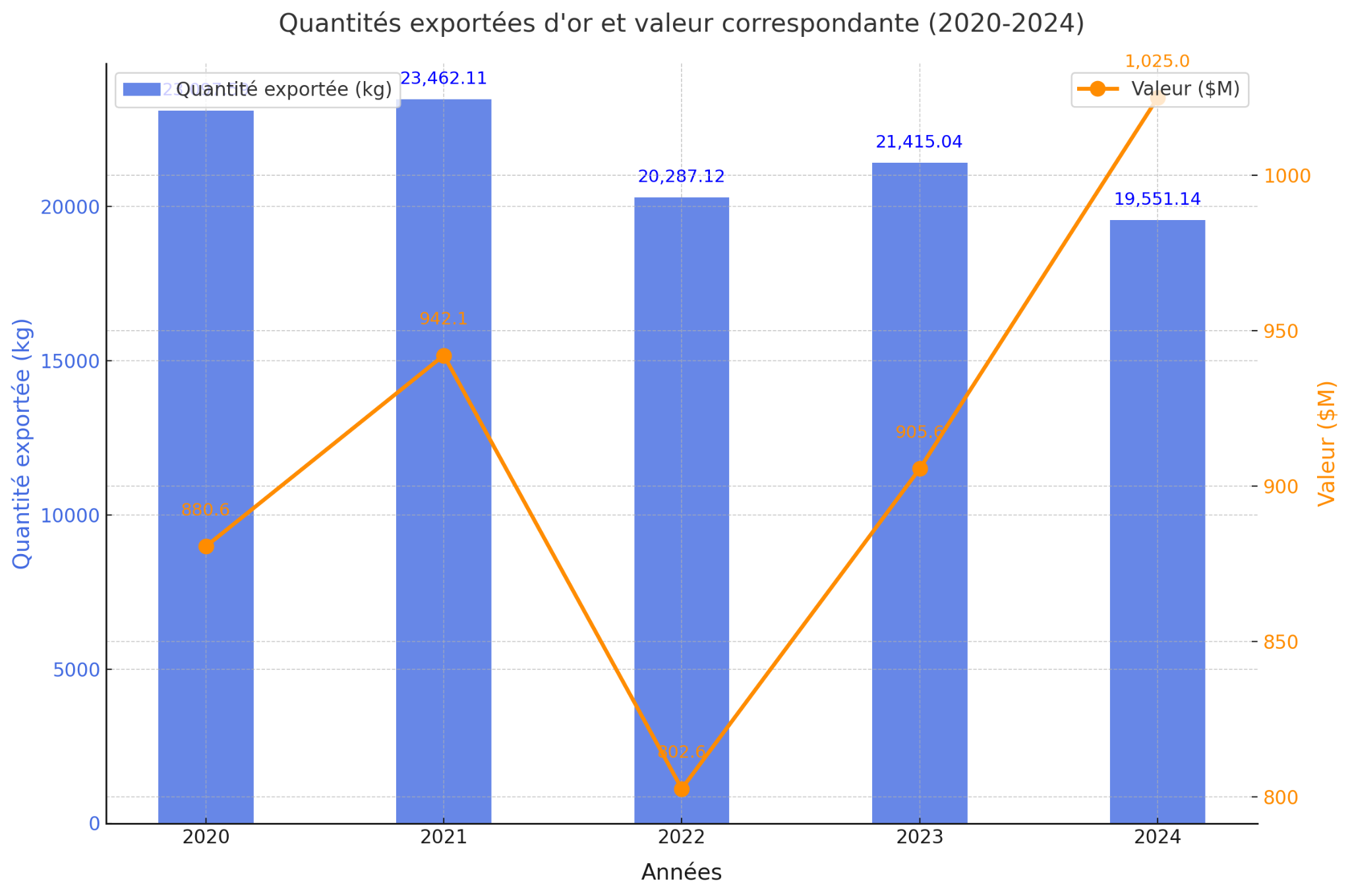

DR Congo: Kibali Gold Earned More from Q1 to Q3 2024 Despite Lower Exports

Between January and September 2024, Kibali Gold exported 19.55 t of gold from the Democratic Republic of Congo (DRC). This output was valued at $1.02 billion, according to the DRC’s Technical Cell for Mining Coordination and Planning (CTCPM). Bankable found that such a record hadn’t been achieved since 2020, value-wise. Volume-wise, the company exported less gold in 2024, compared to 2023, over the period reviewed. Meanwhile, the Kibali mine produced 4.91 t of gold.

In the first nine months of 2024, gold sold for $1,630.65 per ounce on average, against $1,315.31 in 2023, over the same period, thus 24% up year-on-year. Kibali Gold’s top stakeholders–Barrick Gold and AngloGold Ashanti–tried to take advantage of the surge in gold prices.

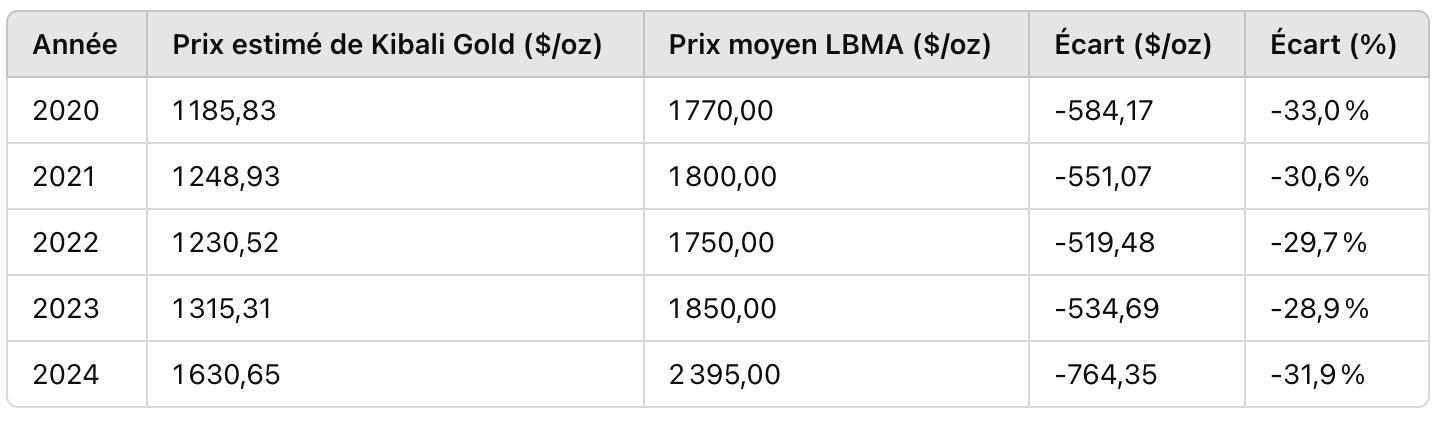

While Kibali Gold's performance is commendable, it highlights a persistent imbalance in gold exports from the DRC. A comparison between the price per ounce exported by Kibali and the average annual price set by the London Bullion Market Association (LBMA) reveals a systematic discrepancy, with this gap reaching its highest level since 2021 in the first nine months of 2024. Additionally, artisanally produced gold, now centralized and marketed by DRC Gold Trading (formerly Primera Gold), is estimated at $2,100 per ounce.

Écart entre les prix de Kibali Gold et ceux du marché

Due to the lack of transparency surrounding Kibali's gold marketing processes, it is difficult to determine the reasons behind these price discrepancies. Financial reports often lack detailed information that would help clarify these differences. However, several hypotheses can be considered.

One possibility relates to sales methods. Unlike other players who sell raw gold directly to buyers, Kibali Gold may utilize forward sales agreements or specific marketing structures that could affect the final price.

Another possibility relates to costs associated with transporting gold to international markets. The Kibali mine is located approximately 220 kilometers east of Isiro, Haut-Uele's provincial capital, which lacks a modern airport and reliable road infrastructure. Transportation options are limited to the Ugandan border town of Arua, about 150 kilometers to the west, or the Kenyan port of Mombasa, which is 1,800 kilometers away.

These logistical challenges likely incur additional costs for transporting and securing gold, ultimately reducing net selling prices. According to Kibali executives, marketing costs for 2024 are anticipated to range between $740 and $820 per ounce an expense that could partially explain this year's observed price variance.

In a press release issued in November 2024, Kibali Gold executives emphasized their company's economic contributions to the DRC. They reported generating $5.4 billion since operations began, including $1.66 billion in taxes and royalties and $2.87 billion in contractual services. Kibali Gold is the DRC’s largest industrial gold producer.

Assuming an average lifespan of 11 years for the firm’s 10 permits listed in the Mining Cadastre database, Kibali Gold’s contribution stands at an estimated value of $509 million per year compared to an average annual export value of $911.18 million, with 90% benefiting major shareholders Barrick Gold and AngloGold Ashanti.

Georges Auréole Bamba

DR Congo: Minimum Daily Wage Doubled

The minimum daily wage doubled in the Democratic Republic of Congo (DRC), from $2.47 (CF7,075) in 2028 to $5.07 (CF14,500). The related decree was signed by Minister of Labor and Employment, Ephraïm Nametu, on December 31, 2024.

Set to take effect in February 2025, the change includes provisions for an annual increase of "at least 3% for each full year of uninterrupted service spent by the worker in the same company," according to the ministerial decree.

This decision stems from a social dialogue initiated in October 2024 among the Ministry of Labor and Employment, employers' organizations, and workers' unions. During these discussions, stakeholders recognized the urgent need to revise the SMIG to address the widening gap between minimum wage levels and the rising cost of living.

The wage increase comes amid a notable decline in inflation, which dropped from 23.75% on December 31, 2023, to 11% on December 28, 2024, according to data from the Central Bank. Additionally, on December 10, 2024, the government announced reductions in prices for basic necessities ranging from 5% to 11%, aimed at alleviating economic pressures on households and enhancing purchasing power.

The DRC's standard workweek consists of five or about 20 working days per month. This translates to a potential monthly SMIG of around $101.5 (CF290,000). Now, the challenge will be ensuring this new wage structure is effectively implemented across all sectors.

Charlène N’dimon

Batteries : la demande mondiale pourrait être multipliée par sept d’ici 2035, selon l’AIE

En 2023, la demande mondiale de batteries a connu une hausse de plus de 40 % par rapport à 2022, atteignant 850 GWh. Cette croissance est principalement alimentée par les ventes de véhicules électriques, qui représentent près de 90 % de la demande totale. Selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) intitulé EV Battery Supply Chain Sustainability, cette tendance devrait se poursuivre, avec une demande multipliée par quatre d’ici 2030 et par sept d’ici 2035, dans le cadre d’un scénario basé sur le maintien des politiques actuelles.

Dans un scénario plus ambitieux, où les engagements climatiques annoncés par les pays seraient pleinement respectés, la demande mondiale de batteries pourrait être multipliée par neuf d’ici 2035. Si le secteur énergétique mondial atteignait la neutralité carbone à l’horizon 2050, comme envisagé dans le scénario NZE (Net Zero Emissions) de l’AIE, cette demande pourrait même être multipliée par douze.

Espoir

Ces prévisions optimistes pour le marché des batteries augurent de belles perspectives pour les matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt et le graphite. Ces minéraux, essentiels à la fabrication des batteries, sont abondamment présents sur le continent africain. Cependant, ces marchés connaissent actuellement une période de turbulence, caractérisée par une baisse significative des prix.

Par exemple, le prix du cobalt a chuté de moitié en deux ans en raison d’une offre excédentaire. Selon le Cobalt Institute, un surplus sur le marché est déjà anticipé pour 2025, ce qui pourrait maintenir les prix à leurs niveaux actuels. À la Bourse des métaux de Londres, la tonne de cobalt s’échangeait à 24 300 dollars le 3 janvier 2025.

Le marché du lithium traverse également une période difficile : le prix de l’hydroxyde de lithium a chuté de près de 90 % depuis la fin de 2022. Selon Fastmarkets, les prix du spodumène de lithium ont enregistré une baisse de plus de 84 % entre mars 2023 et mars 2024. Kent Masters, PDG d’Albemarle, premier producteur mondial de lithium, prévoit que « les prix resteront bas plus longtemps ».

Le graphite n’échappe pas à la tendance baissière. D’après Fastmarkets, les prix du graphite ont chuté de 33,43 % en 2023, passant de 530 à 575 dollars la tonne en décembre 2023, avant de tomber à 450 dollars la tonne en octobre 2024. Ce niveau se rapproche du plus bas historique de 2020, établi à 430 dollars la tonne.

La baisse actuelle des prix des minéraux critiques pose un défi majeur aux économies africaines. Des pays comme la République démocratique du Congo, qui assure 70 % de la production mondiale de cobalt, le Zimbabwe et le Mali, acteurs clés pour le lithium, ou encore le Mozambique et Madagascar, importants sur le marché du graphite, comptent sur l’exploitation de ces ressources pour stimuler leur croissance économique. Cependant, dans plusieurs de ces nations, des inquiétudes émergent concernant la viabilité des stratégies adoptées pour ces minéraux et les éventuels retards dans le développement de nouveaux sites de production.

Défis

Lors du précédent boom des véhicules électriques, qui avait entraîné une flambée des prix de plusieurs métaux critiques, les pays africains, insuffisamment préparés, ont été largement dépassés par des concurrents, notamment chinois, qui ont saturé les marchés avec leur production. Cette fois-ci, pour tirer pleinement parti de la transition énergétique mondiale prévue d’ici 2030 ou 2035, ces nations devront adopter une approche différente en relevant plusieurs défis majeurs, notamment l’amélioration du cadre réglementaire, le renforcement des infrastructures, l’optimisation du climat des affaires, ainsi que le développement des compétences et de la main-d’œuvre.

Un rapport du Future Minerals Forum estime que 5 400 milliards de dollars d’investissements seront nécessaires d’ici 2035 pour soutenir la transition énergétique mondiale dans le secteur des minéraux critiques. L’Afrique y occupe une position stratégique. Les auteurs du rapport décrivent le continent comme une « alternative crédible à la domination de la Chine dans le raffinage et la transformation des minéraux critiques », grâce à l’abondance de ses ressources et sa proximité géographique avec les marchés européens et asiatiques.

Louis-Nino Kansoun, Agence Ecofin

Lire aussi :

Véhicules électriques : le Maroc invité à rejoindre l’initiative RDC-Zambie

La RDC double le SMIG journalier du manœuvre ordinaire pour le porter à 5 $

Le taux journalier du Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) du manœuvre ordinaire est revalorisé à 14 500 francs congolais (5,07 $), apprend-on d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi, Ephraïm Akwakwa Nametu, signé le 31 décembre 2024. Il passe donc du simple au double puisqu’il était de 7 075 francs congolais (2,47 $) depuis 2018.

Selon le texte, le nouveau taux journalier du SMIG entrera en vigueur dès février 2025. Il est majoré « de 3 % au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans une même entreprise », précise l’arrêté ministériel.

Cette décision est le résultat d’un dialogue social engagé en octobre 2024 entre le ministère du Travail et l’Emploi, les organisations patronales et les syndicats des travailleurs. Lors des discussions, les parties prenantes ont reconnu l’urgence d’une révision du SMIG pour réduire l’écart croissant entre le salaire minimum et le coût de la vie.

Cette décision intervient dans un contexte où l’inflation enregistre une nette amélioration passant de 23,75 % au 31 décembre 2023 à 11 % au 28 décembre 2024 selon les données de la Banque centrale. De plus, le gouvernement a annoncé le 10 décembre 2024 la baisse des prix des produits de première nécessité, allant de 5 % à 11 %. Une mesure visant à alléger le fardeau économique des ménages et à renforcer le pouvoir d’achat des Congolais.

Il faut rappeler qu’en RDC, la semaine de travail compte cinq jours, soit 20 jours ouvrés par mois, ce qui pourrait correspondre à un SMIG mensuel de 290 000 francs congolais, soit 101,5 $. Le défi consiste désormais à garantir l'application effective du texte par tous.

Charlène N’dimon

Lire aussi :

Vie chère : la baisse des prix inférieure aux prévisions du gouvernement

DRC: Paluku Defends Origin of Locally Grown Cocoa and Coffee amidst EU Suspicions

In the DR Congo, cocoa and coffee are grown only on arable lands, not deforested areas. Julien Paluku, the Congolese Minister of Foreign Trade, said so on December 28, 2024, announcing the country’s intention to defend this position in an upcoming tripartite dialogue with the European Union (EU) and the UN Organization Stabilization Mission in the DRC (MONUSCO).

The DRC could have issues exporting its cocoa and coffee to the EU due to a "Zero Deforestation" law, which was rolled out on June 30, 2023. Under this law, the EU will no longer import agricultural products grown on deforested lands. Set to be fully enforced by October 2025, the law requires producers, exporters, and importers to provide geographical coordinates for product origins to ensure compliance.

However, the EU has expressed concerns about its ability to deploy investigators to verify the compliance of cocoa and coffee exports from the DRC amidst ongoing insecurity in the eastern region, the country’s main production area. Already, the situation has cost the DRC its Fairtrade and BIO certifications. "The exclusion of the European Union undermines efforts to reposition Congolese cocoa and coffee on the international market," lamented a collective of producers from Beni in North Kivu, emphasizing the sacrifices made to meet European standards.

Diversifying Outlets

To turn the tide, Minister Paluku suggested that the MONUSCO peacekeeping force certify that production fields are not located on deforested land. Paluku said the proposal will be discussed during an upcoming tripartite dialogue that could result in the DRC’s removal from the list of countries accused of environmental destruction.

Besides, the DRC has been drawing another strategy. This strategy has two major goals: intensifying special economic zones for bolstering local processing of agricultural products and diversifying export markets. The end goal is to depend less on the EU, broaden market access, and enhance economic resilience by adding value to raw materials. "These kinds of measures are being imposed on us because we don't process our products locally," Paluku noted.

The DRC also aims to produce 3 million tonnes of cocoa by 2030, a goal that could significantly boost the country's Gross Domestic Product (GDP). This target is ambitious given that global cocoa production reached 5 million tonnes in 2023, with Ghana and Côte d'Ivoire accounting for half of that total.

This article was initially published in French by Olivier de Souza

Edited in English by Ola Schad Akinocho

DR Congo: Electricity Regulator Allows China Railway Subsidiary to Diversify Power Suppliers

The electricity regulator (ARE) has granted Compagnie Minière Luisha (COMILU) eligible customer status. This allows the firm to have other power suppliers, besides the country’s power utility, the SNEL, for three years. The visa was officially granted on December 23, 2024, by Sandrine Mubenga Ngalula, General Manager of ARE. COMILU is 78% owned by China Railways Group Limited.

The eligible customer status is governed by the Electricity Act and a ministerial order issued by the Minister of Water and Electricity. It can be granted to any consumer that meets one of two criteria: having an installed capacity of over one megawatt or an annual consumption exceeding 5 gigawatt-hours for non-residential electricity use.

For now, it is unknown if COMILU will leverage its new status to import electricity or buy power from China Railway’s subsidiaries.

China Railway Group has been operating in the DRC since 2008 and is also involved in the Sicomines joint venture, a strategic partnership with the DRC. The company's subsidiaries, particularly COMILU, focus on producing copper cathodes; this requires substantial and consistent energy. However, the SNEL often struggles to meet these energy demands. As a result, mining operators often have to produce or import the needed input.

At a recent Makutano business forum that gathered experts from the DRC and beyond, the SNEL's director noted that mining companies spend nearly a billion dollars annually to compensate for the State’s energy deficits.

The sum represents a significant loss of opportunity for local electricity production in the DRC and is expected to continue rising. In 2024, 11 other companies, including major players such as Kamoa Copper (operated by Ivanhoe Mines), also received eligible customer status. This development allows these companies to diversify their electricity suppliers further, potentially reducing demand for locally generated electricity.

Georges Auréole Bamba

Or : Kibali Gold génère plus d’argent malgré une baisse des exportations à fin septembre 2024

Selon des informations récemment communiquées par la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM), Kibali Gold, principale entreprise productrice d’or industriel en République Démocratique du Congo, a exporté 19,55 tonnes d’or au cours des neuf premiers mois de 2024, pour une valeur totale de 1,02 milliard de dollars. Cette performance, un record depuis 2020 selon des recherches de Bankable, se distingue par la plus forte valeur atteinte malgré une baisse des volumes vendus sur la période.

Source : CTCPM, calculs de l’auteur

La principale explication de cette dynamique réside dans l’amélioration du prix de l’or exporté par la mine de Kibali. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la valeur moyenne par once d’or a atteint 1 630,65 dollars, soit une hausse de 24 % par rapport à la moyenne de 1 315,31 dollars enregistrée sur la même période en 2023. Par ailleurs, les principaux opérateurs de Kibali Gold, notamment Barrick Gold et AngloGold Ashanti, qui détiennent ensemble 90 % des parts de l’entreprise, semblent avoir cherché à tirer parti de la remontée des prix de l’or. Cette stratégie se reflète dans les 19,55 tonnes exportées, un chiffre largement supérieur aux 4,91 tonnes d’or effectivement produites par la mine entre janvier et septembre 2024.

Bien que cette performance de Kibali Gold constitue un record, elle masque un déséquilibre persistant dans les exportations d’or en République Démocratique du Congo. En effet, en comparant la valeur de l’once exportée par la multinationale à la moyenne des prix annuels fixés par la London Bullion Market Association (LBMA), on observe un écart systématique. Au cours des neuf premiers mois de 2024, cet écart a atteint son niveau le plus élevé depuis 2021. De même, l’or produit artisanalement, désormais centralisé et commercialisé par DRC Gold Trading (anciennement Primera Gold), est estimé à 2 100 $ l’once.

Écart entre les prix de Kibali Gold et ceux du marché

Sources officielles, LBMA et calculs de l’auteur

Le manque de transparence dans les processus de commercialisation de l’or de Kibali complique l’analyse des écarts de prix observés. Les rapports financiers disponibles ne fournissent pas toujours des informations détaillées permettant au public de comprendre pleinement ces différences. Néanmoins, certaines hypothèses peuvent être avancées.

L’une des hypothèses porte sur la méthode de vente. Contrairement à d’autres acteurs, tels que les artisans et les circuits connexes qui écoulent de l’or brut directement à des acheteurs, Kibali Gold pourrait s’appuyer sur des accords de vente à terme ou des structures de commercialisation spécifiques, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix final obtenu.

Une autre hypothèse concerne les coûts logistiques liés à l’acheminement de l’or vers les marchés internationaux. La mine de Kibali est située à environ 220 kilomètres à l’est d’Isiro, la capitale provinciale du Haut-Uele, qui ne dispose ni d’un aéroport moderne ni d’un réseau routier fiable. Les alternatives sont limitées : la ville frontalière ougandaise d’Arua, située à 150 kilomètres à l’ouest, mais de taille modeste, ou encore le port kényan de Mombasa, à 1 800 kilomètres.

Ces contraintes logistiques engendrent probablement des frais supplémentaires pour le transport et la sécurisation de l’or, ce qui réduit le prix net de vente. Selon les dirigeants de Kibali, les coûts de commercialisation pour 2024 devraient se situer entre 740 $ et 820 $ par once, une fourchette qui pourrait expliquer en partie l’écart observé cette année.

Lors d’une communication faite aux médias en novembre 2024, les dirigeants de Kibali Gold ont mis en avant la contribution économique de leur entreprise en République Démocratique du Congo. Ils ont indiqué avoir généré 5,4 milliards de dollars depuis le début de leurs activités, dont 1,66 milliard de dollars en impôts, taxes et redevances diverses, ainsi que 2,87 milliards de dollars versés pour des services contractuels.

En prenant une moyenne d’âge de 11 ans pour ses 10 permis recensés dans la base de données du cadastre minier, cela équivaut à une contribution annuelle estimée à 509 millions de dollars. Une somme importante, mais à relativiser face à la valeur moyenne annuelle de 911,18 millions de dollars des exportations, dont 90 % bénéficient aux principaux actionnaires, Barrick Gold et AngloGold Ashanti.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Vente d’or : les artisans et ex-Primera Gold obtiennent un meilleur prix que Kibali Gold

Diamants : SACIM génère 23,6 millions $ en neuf mois, en hausse par rapport à 2023

Selon les statistiques récentes de la Cellule technique de coordination et de planification minière (CTCPM) en République démocratique du Congo, la Société Anhui Congo d’investissement minier (SACIM) a exporté pour 23,6 millions de dollars de diamant industriel brut au cours des neuf premiers mois de 2024. Ce chiffre provisoire dépasse déjà le total de l’année 2023, où les exportations de l’entreprise avaient été évaluées à 21,8 millions de dollars.

Les raisons de cette dynamique n’ont pas fait l’objet de commentaires accessibles, notamment de la part des principaux actionnaires de la société : le groupe chinois Anhui Foreign Economic Construction Corporation (AFECC), qui détient 50 % des parts, et l’État congolais, propriétaire des 50 % restants à travers plusieurs entités. Toutefois, la hausse de 23,4 % de la production enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à l’année 2023, constitue un premier élément d’explication.

Il sera intéressant d’observer dans quelle mesure cette tendance haussière se confirmera sur l’ensemble de l’année 2024. Bien qu’en progression, la production de la SACIM devrait difficilement atteindre les niveaux enregistrés en 2021 et 2022, lorsque les exportations de l’entreprise s’élevaient respectivement à 51 et 62,23 millions de dollars.

Plus globalement, la SACIM demeure un acteur clé de la production et des exportations de diamant en RDC, particulièrement dans la province du Kasaï Oriental, où plus de 98,5 % des pierres précieuses sont produites dans le pays. Bien que la production artisanale reste prédominante, la SACIM, en tant qu’unique acteur industriel, contribue à hauteur de 33,2 % à la production totale.

Cependant, 12 ans après le lancement de ses activités, le partenaire chinois semble également faire face à des défis pour maintenir un rythme de croissance soutenu. L’AFECC est intervenue en tant que partenaire technique et financier sur une partie des gisements précédemment détenus et exploités par la Société Minière de Bakwanga (MIBA) et d’autres opérateurs successifs. Avec un droit de concession de 61 millions de dollars, des engagements d’investir directement 100 millions de dollars dans des équipements de production, et la promesse de mobiliser 100 millions de dollars supplémentaires auprès du gouvernement chinois, le projet visait à revitaliser la production de diamant industriel.

Les volumes produits et exportés démontrent qu’il subsiste d’importantes marges de progression. D’après un rapport publié en 2023 par les services de recherche géologique américains (USGS), la RDC s’est classée deuxième producteur mondial de diamants industriels d’origine naturelle en 2022 et 2023, avec une production annuelle de 8 millions de carats. Le potentiel du pays demeure prometteur, avec des réserves estimées à 150 millions de carats.

Pour la SACIM, de nombreux défis restent à relever. La production artisanale continue de dominer le secteur du diamant en RDC, et une meilleure régulation pourrait renforcer les performances globales. Par ailleurs, lors de sa visite en décembre 2024 dans la province du Kasaï Oriental, le président Félix Tshisekedi a promis de débloquer une enveloppe de 50 millions de dollars pour relancer la MIBA. Les modalités d’exécution de cette promesse restent à préciser, mais cela pourrait redonner une impulsion à un acteur historique du secteur. Cependant, la MIBA, malgré sa longue expérience, peine à améliorer ses résultats, même lorsqu’elle est en concurrence avec la SACIM.

Georges Auréole Bamba

Électricité : une filiale du groupe China Railway Group autorisée à diversifier ses fournisseurs

La Compagnie Minière Luisha (Comilu), détenue à 78 % par le groupe China Railways Group Limited, a reçu le statut de client éligible de l’Autorité de régulation du secteur de l’électricité (ARE). Cette désignation permet à l’entreprise, pendant trois ans, de diversifier ses fournisseurs d’électricité, sans se limiter à la Société nationale d’électricité (SNEL). Le document a été officiellement octroyé le 23 décembre 2024 à Li, président du conseil d’administration de Comilu, par Sandrine Mubenga Ngalula, directrice générale de l’ARE.

Le statut de client éligible est régi par la loi sur l’électricité et un arrêté ministériel du ministre en charge des Ressources hydrauliques et Électricité. Il peut être accordé à tout consommateur qui en fait la demande, sous réserve de remplir l’une des deux conditions suivantes : avoir une puissance installée supérieure à un mégawatt, ou avoir une consommation annuelle de plus de 5 gigawatts-heures pour une utilisation non résidentielle de l’électricité.

Il n’est pas précisé si Comilu utilisera son statut de client éligible pour importer de l’électricité ou s’il s’agira d’acheter de l’électricité localement, générée par l’une des filiales de sa maison mère.

China Railway Group, présent en RDC depuis 2008, est également impliqué dans la co-entreprise Sicomines, un partenariat stratégique dans lequel il est associé à la République Démocratique du Congo. Les deux filiales du China Railway Group, en particulier Comilu, se concentrent sur la production de cathodes de cuivre, une activité qui, selon des expertises, requiert des quantités substantielles et régulières d’énergie. Cependant, la SNEL ne parvient pas toujours à fournir l’énergie nécessaire à ces opérations. Face à ce manque de fiabilité dans l’approvisionnement, les opérateurs miniers se voient contraints soit de produire leur propre énergie, soit d’en importer.

Lors du récent forum d’affaires Makutano, un événement réunissant des experts de la RDC et d’autres pays, le directeur de la SNEL a souligné que les entreprises minières dépensent près d’un milliard de dollars par an pour combler le déficit énergétique auquel elles sont confrontées, en raison des insuffisances de la fourniture d’énergie par l’État.

Ce chiffre, qui représente une perte d’opportunité pour la production locale d’électricité en RDC, risque de continuer à progresser. En effet, en 2024, 11 autres entreprises, dont des acteurs majeurs du secteur minier tels que Kamoa Copper (opéré par Ivanhoe Mines), ont reçu ce statut. Cela permet à ces entreprises de diversifier leurs fournisseurs d’électricité, ce qui pourrait réduire davantage la demande pour l’électricité produite localement.

Gorges Auréole Bamba

Lire aussi

Secteur minier : 4 milliards $ échappent à la SNEL en 5 ans, faute de capacité électrique