Equipe Publication

Véhicules Tata Motors : Zahira envisage de construire une usine d’assemblage en RDC

A l’issue de sa deuxième audience depuis le début de l’année 2025 avec Meenu Pirohit, directrice générale de l’entreprise Zahira SPRL, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé avoir discuté de la possibilité d’établir une usine d’assemblage automobile ainsi que de créer un parc industriel.

Les détails de cette discussion n’ont pas été révélés, mais cette initiative marque une nouvelle étape pour Zahira SPRL. Depuis 1993, l’entreprise agit en tant que distributeur officiel des marques TATA Motors et Mahindra en République Démocratique du Congo (RDC), offrant une large gamme de véhicules, notamment des jeeps, des voitures, des pickups, des véhicules utilitaires, des camions, ainsi que des minibus et bus de 20 à 60 places.

Grâce à une offre de solutions de mobilité abordables et à un service après-vente performant, Zahira SPRL, présente dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi, s’est imposée sur le marché automobile de la RDC. Avec près de 500 employés, l’entreprise est devenue bien plus qu’un simple concessionnaire et pourrait désormais chercher à renforcer son statut en lançant des activités d’assemblage local.

Dans le cadre de sa stratégie, le gouvernement de la RDC vise à réduire la valeur des importations tout en optimisant le fonctionnement de ses zones économiques spéciales, notamment celle de Maluku, située près de Kinshasa. L’installation d’une usine d’assemblage de véhicules s’inscrirait parfaitement dans cette démarche.

Par ailleurs, en 2023, l’entreprise Suprême Auto a inauguré une usine d’assemblage de bus, devenant ainsi un fournisseur clé pour la société des transports publics. Au-delà de la stratégie d’industrialisation, le ministre Julien Paluku a souligné que ces discussions s’inscrivent pleinement dans l’ambition des autorités de créer davantage d’emplois dans le pays et de réduire la facture des importations.

GAB

Recettes intérieures : la RDC dépasse ses prévisions en 2024, avec déjà 8,8 milliards $

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le ministère des Finances de la RDC a annoncé que les recettes internes provisoires pour l’année 2024 ont atteint 25 188,6 milliards de francs congolais (FC), soit environ 8,8 milliards de dollars. Ces fonds ont été mobilisés par trois principales administrations : la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) et la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD).

Ces recettes représentent une réalisation de 104 % par rapport aux prévisions budgétaires, y compris celles de la loi de finances rectificative adoptée en fin d'année. Les recettes collectées par la DGI se sont élevées à 15 113 milliards de FC, dépassant les 13 812 milliards de FC prévus dans les ajustements budgétaires de fin 2024. De leur côté, les recettes mobilisées par la DGRAD, totalisant 4 319 milliards de FC, ont également surpassé les prévisions, qui s’établissaient à 3 844 milliards de FC. En revanche, bien que substantielles à 5 755 milliards de FC, les recettes de la DGDA restent pour l’instant inférieures aux prévisions de 2024, telles que consignées dans la loi de finances rectificative récemment adoptée.

#CommuniquéOfficiel | #Recettes

— Ministère des Finances, RDC (@financesrdc) January 3, 2025

Le Ministre des Finances via le présent communiqué informe à l’opinion que recettes intérieures réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 s’élèvent à 25 188,6 milliards CDF, contre 24 407 milliards prévues dans la loi de… pic.twitter.com/RlBoTVFOPw

Toujours selon le communiqué, le ministre des Finances, au nom de la Première ministre, a salué « les cadres et agents des régies financières » et les a encouragés « à redoubler d’efforts en 2025 pour soutenir le programme d’actions du gouvernement ». Le défi s’annonce cependant ardu. L’analyse du communiqué révèle que la performance la plus remarquable en termes de recettes a été réalisée en avril 2024, alors que le pays était encore en période de transition gouvernementale. Sous le nouveau gouvernement, en place depuis fin mai 2024, des écarts significatifs dans les recettes mobilisées ont été enregistrés principalement en juillet, septembre et novembre.

Le rapport final sur l'exécution du budget 2024 est attendu. Les chiffres officiels communiqués n'expliquent pas précisément les facteurs ayant conduit à l'augmentation des recettes fiscales. Une hypothèse plausible serait de l'attribuer à la hausse des revenus du secteur minier industriel, notamment celui du cuivre. En 2024, la production de la mine de Kamoa-Kakula, opérée par une filiale locale du groupe sino-canadien Ivanhoe Mines, s'est accélérée, élargissant ainsi l'assiette fiscale. Ce regain d'activités minières a également pu avoir un effet d'entraînement sur des secteurs connexes, notamment via les contrats de sous-traitance, pour lesquels les autorités garantissent une préférence aux entreprises locales.

Pour 2025, le gouvernement prévoit que les trois administrations financières mobilisent jusqu’à 30 665,1 milliards de FC. Il envisage d'atteindre cet objectif grâce au secteur minier, à un élargissement de l'assiette fiscale et, surtout, à une lutte renforcée contre la fraude et l'évasion fiscales. La DGI est appelée à collecter 16 548 milliards de FC, tandis que la DGDA et la DGRAD devront rapporter respectivement 7 769,1 milliards de FC et 6 350 milliards de FC. Il sera intéressant de suivre comment ces ambitions s'articuleront avec l’objectif de maintenir des prix stables à la consommation, une priorité ayant conduit le gouvernement à réduire diverses taxes sur des produits dits de première nécessité.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Vie chère : la baisse des prix inférieure aux prévisions du gouvernement

Café-Cacao : la stratégie de la RDC face aux nouvelles restrictions de l’UE

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku (photo), a affirmé le 28 décembre 2024 que le cacao et le café congolais sont exclusivement issus de terres arables disponibles, et non de zones déboisées. La République démocratique du Congo (RDC) entend défendre cette position lors d’un dialogue tripartite entre l’Union européenne (UE), la Monusco et le gouvernement congolais.

La RDC fait face à une menace de restriction de ses exportations de cacao et de café vers l’Union européenne (UE) en raison de l’application du règlement « Zéro déforestation », entré en vigueur le 30 juin 2023. Ce texte interdit l’importation de produits agricoles provenant de terres déboisées. Prévu pour être pleinement appliqué à partir 31 décembre 2025 pour les grande entreprises et à partir 30 juin 2026 pour les PME, il impose notamment aux producteurs, exportateurs et importateurs de fournir les coordonnées géographiques de l’origine des produits. Cette exigence vise à garantir qu’ils ne proviennent pas de zones déboisées.

Sauf que l’UE invoque l’impossibilité de déployer ses enquêteurs sur le terrain pour s’assurer de la conformité du cacao et du café exportés par la RDC, en raison de l’insécurité qui sévit dans la région orientale, principal bassin de production du pays. Pour les mêmes raisons, le pays a déjà perdu ses certifications Fairtrade et BIO. « L’exclusion de l’Union européenne sape les efforts visant à repositionner le cacao et le café congolais sur le marché international », déplore un collectif de producteurs de Beni, dans le Nord-Kivu, en soulignant les sacrifices consentis pour répondre aux exigences des normes européennes.

Diversification des débouchés

Pour remédier à la situation, le ministre Paluku propose que la Monusco, présente dans les zones de conflit, certifie que les champs de production ne sont pas situés sur des terres déboisées. Cette proposition sera examinée lors du dialogue tripartite envisagé, dont l’objectif, selon Julien Paluku, est de faire retirer la RDC de la liste des pays accusés d’avoir détruit l’environnement.

Par ailleurs, la RDC élabore un plan B centré sur deux axes : l’intensification des zones économiques spéciales pour encourager la transformation locale des produits agricoles et la diversification des marchés d’exportation. Cette stratégie vise à réduire la dépendance envers l’UE, à diversifier les débouchés et à renforcer la résilience économique du pays en valorisant ses matières premières. « On nous impose ce genre de mesures parce que nous ne transformons pas nos produits sur place », a notamment regretté Julien Paluku.

En parallèle, le pays s’est fixé l’objectif de produire 3 millions de tonnes de cacao d’ici 2030, un projet susceptible de faire croître considérablement le Produit intérieur brut (PIB) du pays. Cet objectif est ambitieux, étant donné que le monde a produit 5 millions de tonnes de cacao en 2023, dont 50 % proviennent du Ghana et de la Côte d’Ivoire.

Olivier de Souza

Lire aussi :

Cacao-café : la RDC face aux nouvelles exigences de l’Union européenne sur la déforestation

DRC: President Tshisekedi Inaugurates Muya Hospital in Eastern Kasaï Province

On December 28, President Tshisekedi inaugurated the renovated Muya Hospital in Mbuji-Mayi, in the Eastern Kasaï province. The facility now features ten buildings and 100 installed beds, along with specialized services in pediatrics, gynecology, surgery (including a modern operating room), and intensive care.

President Tshisekedi visited Mbuji-Mayi with Health Minister Samuel Roger Kamba Mulanga. On the occasion, Kamba Mulanga announced new initiatives to foster business opportunities in the medical equipment and materials sector. "I have instructed my team to equip the hospital with additional beds and proceed with the installation of X-ray equipment, to improve the quality of care provided," the minister posted on X (formerly Twitter).

The official also revealed plans to launch a feasibility study for constructing an operating theater. The new beds will complement 15 units already donated for this purpose. Investment in the health sector remains a priority for the DRC, which has an estimated population of 120 million.

These initiatives follow recent investments by the government in healthcare. These fall under a health development plan targeting universal health coverage.

However, households continue to shoulder a significant portion of overall public health expenditures. According to a 2023 report by USAID, households spent $914 million on health in 2021 outpacing donor contributions of $802 million and government contributions of $329.5 million.

At the local level, the Eastern Kasaï province has included several health-related projects in its 2023-2027 development plan. This program outlines plans for building and equipping health centers, as well as setting up key facilities like laboratories and operating theaters, in addition to supplying vital medicines.

The recent developments signal a commitment to enhancing healthcare infrastructure and services in the DRC, paving the way for improved health outcomes and greater investment opportunities in the sector.

Georges Auréole Bamba

DRC Bets on Blockchain to Safely Modernize its Public Administration

The Democratic Republic of Congo (DRC) wants to modernize its public administration by adopting blockchain technology. On December 18, 2024, the Congolese government signed an agreement with Singapore-based Trident Digital Tech Holdings to establish a comprehensive electronic government system (e-GOV), as detailed in a company press release. This initiative aims to leverage blockchain to enhance public services' security, efficiency, and transparency.

According to Justin Inzun Kakiak, Director General of the DRC's National Intelligence Agency, "this e-government system will significantly improve access to government services," adding, "We are delighted to be moving forward with Trident on this groundbreaking initiative."

Trident to Explore Digital Transformation of Government Services in the Democratic Republic of the CongoTrident’s Blockchain-Powered Digital Authentication...

— Roger bosh (@Prometheus_006) December 18, 2024

Source: GlobeNewswire News Room https://t.co/8Db0MDdHS5

By integrating blockchain technology, the DRC seeks to reduce corruption in public services, improve accountability, and streamline service delivery. The decentralized technology would allow citizens to safely access essential government services such as business registration and land registries, ensuring the integrity and transparency of these processes.

Adopting blockchain will also create a more secure environment for companies operating in the country. Additionally, digitizing key government functions will help streamline administrative procedures, reduce red tape, and enhance the efficiency of public sector operations, particularly in remote areas.

As the DRC embarks on this ambitious project, it aims to position itself as a leader in Africa's digital governance, ultimately improving its citizens' lives and fostering economic growth through enhanced public service delivery.

Olivier de Souza

Cacao-café : la RDC face aux nouvelles exigences de l’Union européenne sur la déforestation

Le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, a annoncé une rencontre avec la presse locale ce 28 décembre 2024 pour discuter de la nouvelle réglementation européenne interdisant l’importation de produits liés à la déforestation. Cette mesure pourrait avoir un impact significatif sur les exportations congolaises, en particulier celles de cacao et de café, vers l’Union européenne.

Sans surprise, le ministre devrait annoncer le report de l’entrée en vigueur de cette mesure, initialement prévue pour début 2025, désormais repoussée au 31 décembre 2025 pour les grande entreprises et au 30 juin 2026 pour les PME, selon les derniers développements. Certains analystes estiment toutefois que sa mise en œuvre pourrait être encore retardée, plusieurs pays ayant exprimé des réserves sur certains aspects du texte.

Au-delà de ce report, les enjeux majeurs concernent l’adaptation des producteurs de la RDC, tout comme ceux d’autres pays africains (Ghana, Cameroun, Côte d’Ivoire), à cette nouvelle législation. Finalisée fin 2022 et promulguée en 2023, la réglementation contre la déforestation suscite des inquiétudes dans les milieux de l’agrobusiness et parmi de nombreux États africains, qui redoutent les coûts supplémentaires qu’elle pourrait engendrer pour les agriculteurs, éleveurs et exploitants forestiers.

En RDC, certains producteurs ont déjà adopté des pratiques de culture durable, permettant au pays d’être classé au deuxième rang des producteurs africains de cacao biologique, derrière la Sierra Leone. Cependant, se conformer aux nouvelles normes de production risque d’entraîner des surcoûts pour les planteurs, dont les marges bénéficiaires sont souvent limitées.

Dans ce contexte, le ministre Julien Paluku est attendu sur la stratégie du gouvernement pour soutenir les producteurs face à ce défi. En RDC, les principales zones de production du cacao et du café se trouvent dans les provinces du Nord-Kivu, de l’Équateur et du Congo central. Selon les données de la Banque centrale du Congo (BCC), les exportations de cette filière ont rapporté plus de 50 millions de dollars en 2023.

GAB

Matériels médicaux : des opportunités d’affaires au Kasaï Oriental

En visite à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental, aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de la Samuel Roger Kamba Mulanga a pris des mesures ouvrant des opportunités d’affaires dans le secteur des équipements et matériels médicaux. « J’ai donné des instructions à mon équipe pour doter l’hôpital de lits supplémentaires et procéder à l’installation d’un équipement de radiographie, afin d’améliorer la qualité des soins prodigués », a-t-il annoncé dans un post sur Twitter.

Dans le même contexte, le responsable gouvernemental a également annoncé le lancement d’une étude de faisabilité pour évaluer la possibilité de construire une salle d’opération. Les lits supplémentaires viendront s’ajouter à un lot de 15 unités déjà offert pour l’occasion. Les investissements dans le secteur de la santé demeurent une priorité pour ce pays dont la population est estimée à 120 millions d’habitants.

Toujours à Mbuji-Mayi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le 28 décembre 2024 l’hôpital rénové de Muya. L’établissement compte désormais dix bâtiments, 100 lits installés, ainsi que des services de pédiatrie, de gynécologie, de chirurgie (équipés d’une salle d’opération moderne), des soins intensifs et divers services connexes.

Ces initiatives des hauts responsables interviennent dans un contexte où le secteur de la santé en RDC offre encore de nombreuses opportunités de développement et d’investissement.

La dynamique des dépenses de santé en RDC est principalement orientée par le plan de développement sanitaire, qui vise à atteindre la couverture santé universelle. Cependant, les ménages continuent de supporter une part importante des dépenses globales de santé publique. Selon un rapport publié en 2023 par l’organisme américain USAID, les ménages ont consacré 914 millions de dollars à la santé en 2021, dépassant ainsi les contributions des bailleurs de fonds (802 millions de dollars) et, de manière significative, celles du gouvernement (329,5 millions de dollars).

Au niveau local, la province du Kasaï Oriental a intégré plusieurs projets relatifs à la santé dans son plan de développement 2023-2027. Ce programme prévoit la construction de centres de santé, leur équipement, ainsi que la mise en place de structures connexes, telles que des laboratoires et des blocs opératoires. Il inclut également l’approvisionnement en médicaments essentiels.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

En plus du Mpox, la RDC confrontée à une nouvelle maladie, source de pression budgétaire

Recul du mpox : une bonne nouvelle pour l’exécution budgétaire

DRC: Over 2,000 Telecom Towers Leased in Kinshasa

In the Democratic Republic of Congo (DRC), the Airtel-Helios Towers partnership has led to the leasing of over 2,000 telecom towers in Kinshasa, the capital. The two companies celebrated the milestone on December 16. Augustin Kibassa Maliba, the Minister of Posts, Telecommunications, and Digital, was present. The official reaffirmed the government’s commitment to creating an environment that fosters digital development in the country.

Minister Kibassa Maliba lauded the partnership, saying it will enhance network coverage in the capital. "We are working hard to improve the regulatory framework and invest in critical telecommunications infrastructure to enable digital inclusion," he declared.

According to him, the authorities are committed to introducing a pro-digital regulatory framework focusing on acquiring specialized skills, promoting local innovations, and supporting youth entrepreneurship.

The Global System Operators Association (GSMA) ranks the DRC among the 41 African nations with low digital development; a situation the Association attributes to an unfavorable policy and regulatory environment. The government has recognized the need for regulatory reforms tailored to the telecom and digital sectors, which it considers essential for economic growth and diversification.

Among the challenges faced by these countries are political and regulatory obstacles, including the lack of an effective universal service fund, a strong telecom regulator, and clarity in areas such as data protection and cybersecurity. Additionally, high sector-specific taxes, incomplete allocation of telecom frequencies, and prohibitions on leasing or selling frequencies hinder progress. The government also faces high spectrum usage fees and burdensome rights-of-way fees for fiber optic infrastructure.

Kibassa Maliba presented the political and regulatory environment he promises investors as one of the pillars "of the foundations of a prosperous digital Congo—a Congo where every citizen will be able to access digital services, where businesses will be able to innovate and grow, and where our country will be able to play an increasingly important role in the global economy."

Muriel Edjo

Greenhouse Gas Emission: Mining Industry Still Has a Long Way to Go

At the current rate of emissions reduction, mining companies risk falling 40% short of the target needed to limit global warming to 1.5°C by 2030, as outlined in the Paris Agreement. This alarming prediction comes from a new report published by dss+, following a survey of 52 mining companies that highlights a significant gap between their stated ambitions and actual progress.

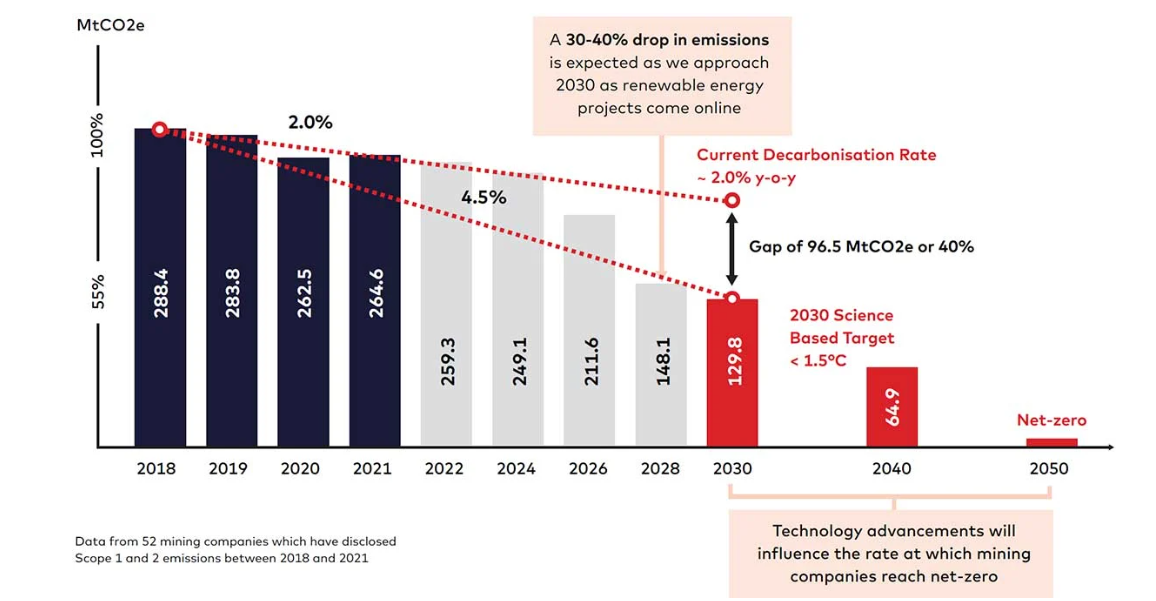

The report, titled "Decarbonising Mining in an Era of Growing Demand for Critical Metals and Minerals," reveals that mining companies reduced their emissions at an average annual rate of just 2% between 2018 and 2021. This rate, while still relevant, is far below the 4.5% reduction required to meet the sector's climate targets (see chart below).

The report attributes the gap to several structural factors, including declining ore quality, which forces operators to intensify extraction efforts and increases energy demands for ventilation and cooling in deep mines. Additionally, monitoring emissions particularly Scope 3 emissions generated downstream from transportation or processing remains a challenge. These emissions can account for up to 60% of the sector's total greenhouse gas output but are often overlooked in companies' decarbonization strategies. Executives interviewed by dss+ also cited fragmented decision-making across sites and insufficient emissions monitoring as obstacles to effective decarbonization, alongside policies that lack incentives for investment in clean technologies.

The dss+ report is not the first to raise concerns about the mining sector's slow progress in decarbonization. Data from some companies indicate stagnant results in emissions reduction. For instance, Rio Tinto reported Scope 1 and 2 emissions of 32.6 megatonnes in 2023, slightly down from 32.7 megatonnes in 2022 (adjusted for acquisitions). BHP also noted a slight increase in emissions, rising from 9.1 megatonnes in 2023 to 9.2 megatonnes in fiscal 2024.

Other organizations have highlighted the paradox facing the industry: it must meet the rising demand for critical metals necessary for the energy transition while simultaneously reducing its emissions. In a report titled "The Net Zero Roadmap to 2050," the International Finance Corporation (IFC) projected that copper and nickel production would need to increase by 200-300% by 2050 to meet climate targets, yet CO₂ emissions from their value chains could double.

In response to these challenges, solutions are emerging to accelerate decarbonization efforts and meet climate expectations. dss+ advocates for greater transparency in annual emissions reporting, emphasizing the need to account for Scope 3 emissions more effectively. Additionally, they recommend developing structured decarbonization plans and improving energy supply. The firm suggests adopting internal carbon pricing a concept where companies assign a virtual cost to CO₂ emissions, motivating them to reduce this cost through optimized financial decisions.

These proposals align with those suggested by the IFC, which aims to reduce emissions from the copper and nickel sectors by 90% by 2050 through transformative changes in their value chains. The IFC recommends adopting renewable energy sources, electrifying equipment, optimizing processes for energy efficiency, and leveraging automation and digitization to minimize inefficiencies. Proactive management of residual emissions through carbon offsets and CO₂ capture technologies is also crucial, along with fostering collaboration among companies, governments, and investors.

There is currently little evidence suggesting that these proposals are practically feasible or enough to transform an industry that is vital for the global energy transition but continues to emit excessive greenhouse gases. According to multiple sources, including Globaldata and McKinsey, the mining sector is one of the highest-emitting industries globally, accounting for between 4% and 7% of direct greenhouse gas emissions. When including downstream Scope 3 emissions, this figure rises significantly—up to 28% or approximately 19,440 megatons of carbon dioxide equivalent.

Successfully decarbonizing the mining sector will ultimately depend on the commitment of industry players and political leaders to overcome existing structural and financial barriers.

Louis-Nino Kansoun, Ecofin Agency

Gaz à effet de serre : le secteur minier face au défi de ses propres émissions

Au rythme actuel de réduction des émissions, les compagnies minières risquent d’être 40 % en dessous de la cible nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 °C d’ici 2030, comme prévu par l’Accord de Paris. Cette prévision provient d’un nouveau rapport publié par le cabinet dss+ suite à une étude menée auprès de 52 sociétés minières qui révèle un écart préoccupant entre les ambitions affichées et les progrès réalisés.

Selon le document intitulé « Decarbonising mining in an era of growing demand for critical metals and minerals » et lu par Agence Ecofin, les compagnies minières ont réduit en moyenne leurs émissions à un rythme annuel de 2 % entre 2018 et 2021. Ce taux, « encore d’actualité », serait largement inférieur aux 4,5 % nécessaires, selon la firme, pour atteindre les objectifs climatiques de ce secteur (voir graphique ci-dessous).

D’après le rapport, cet écart s’explique par plusieurs facteurs structurels parmi lesquels on retrouve la baisse de la qualité des minerais qui oblige les exploitants à intensifier les efforts d’extraction, augmentant ainsi les besoins énergétiques pour la ventilation et le refroidissement des mines profondes. D’autres difficultés résident dans le suivi des émissions, en particulier celles dites de Scope 3, qui incluent les émissions générées en aval par le transport ou la transformation des ressources. Ces émissions représentent jusqu’à 60 % du total des gaz à effet de serre du secteur, mais elles sont encore mal prises en compte dans les stratégies de décarbonation des compagnies. Par ailleurs, selon les dirigeants d’entreprises interrogés par dss+, la décarbonation dans le secteur minier est entravée par plusieurs autres obstacles tels que des décisions fragmentées entre sites, un suivi insuffisant des émissions, et des politiques peu incitatives pour soutenir les investissements dans les technologies propres.

Le rapport du cabinet dss+ n’est pas le premier à tirer la sonnette d’alarme sur les retards du secteur minier en matière de décarbonation. Les données publiées par certaines sociétés elles-mêmes montrent des résultats stagnants en matière de réduction des émissions. Rio Tinto, par exemple, a déclaré des émissions de Scope 1 et 2 de 32,6 mégatonnes en 2023, contre 32,7 mégatonnes en 2022 (ajustées pour tenir compte des acquisitions). De son côté, BHP a enregistré une légère hausse de ses émissions, passant de 9,1 mégatonnes en 2023 à 9,2 mégatonnes pour l’exercice 2024.

En outre, plusieurs autres organisations ont déjà mis en avant la situation paradoxale dans laquelle se trouve l’industrie : elle doit répondre à une demande croissante de métaux critiques pour la transition énergétique tout en réduisant ses émissions. En 2023, la Société financière internationale (IFC) a indiqué dans un rapport intitulé « The Net Zero Roadmap to 2050 » que la production de cuivre et de nickel devra augmenter de 200 à 300 % d’ici 2050 pour atteindre les objectifs climatiques, mais les émissions de CO₂ de leurs chaines de valeur pourraient doubler de façon subséquente.

Face à ces défis, des solutions émergent pour accélérer la décarbonation et répondre aux attentes climatiques. dss+ encourage plus de transparence dans la déclaration des émissions annuelles qui devraient davantage prendre en compte les émissions de Scope 3. À cela s’ajoutent l’élaboration d’un plan de décarbonisation plus structuré et l’amélioration de l’approvisionnement énergétique. Le cabinet recommande l’adoption d’une tarification interne du carbone, un concept qui repose sur le fait qu’en attribuant un coût virtuel aux émissions de CO₂, l’entreprise cherchera à réduire ce coût virtuel par des décisions financières optimisées.

Ces solutions semblent aller dans le même sens que celles suggérées par l’IFC pour réduire de 90 % les émissions des secteurs du cuivre et du nickel d’ici 2050 en transformant les chaines de valeur de ces deux métaux. Les propositions de l’IFC comprennent l’adoption des énergies renouvelables et de l’électrification des équipements, l’optimisation des processus pour améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que l’automatisation et la numérisation pour réduire les inefficacités. La gestion proactive des émissions résiduelles, via des compensations carbone et des technologies de capture de CO₂, figure également parmi les priorités, tout comme la collaboration entre entreprises, gouvernements et investisseurs.

Peu d’éléments permettent à l’heure actuelle de s’avancer sur la faisabilité pratique de ces différentes propositions et si elles suffiront à transformer un secteur clé pour la transition énergétique mondiale, mais encore trop émetteur. Selon plusieurs sources concordantes dont Globaldata et McKinsey, l’industrie minière fait partie des secteurs les plus émetteurs, représentant entre 4 et 7 % des émissions mondiales directes de gaz à effet de serre (GES), un chiffre qui atteint 28 %, soit 19 440 mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone lorsqu’on inclut les émissions en aval de type Scope 3. La réussite de la décarbonation du secteur dépendra de la volonté des acteurs du secteur minier et de l’engagement des décideurs politiques pour surmonter les obstacles structurels et financiers.

Louis-Nino Kansoun, Agence Ecofin

Lire aussi :

Secteur minier : 4 milliards $ échappent à la SNEL en 5 ans, faute de capacité électrique

Charbon de bois : enjeux autour d’un business estimé à 4 milliards $ par an en RDC