CLIMAT DES AFFAIRES (269)

A la suite de la conclusion d’un accord avec les services du Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau programme, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a annoncé, le 14 novembre 2024, le lancement d’une plateforme numérique visant à moderniser la chaîne des paiements publics. Lors d’une conférence de presse à Kinshasa, le ministre a précisé que cette plateforme permettra aux citoyens et aux entreprises de suivre en temps réel l’évolution de leurs dossiers dans le système de paiement de l’État.

« Avec cette plateforme, tous les bénéficiaires de dossiers de paiement peuvent désormais suivre l’évolution de leurs dossiers en ligne, depuis chez eux. Dès qu’un dossier est enregistré dans la chaîne des dépenses, le bénéficiaire reçoit un message contenant un numéro unique. Celui-ci permet de localiser précisément le dossier : au cabinet du ministre, dans les services techniques compétents ou ailleurs. En cas de pièces manquantes, la plateforme indique immédiatement les documents à fournir », a expliqué le ministre des Finances.

L’initiative, a-t-il ajouté, vise à mettre un terme aux pratiques douteuses tirant profit du manque d’information. « Il n’y aura plus de place pour les appels informels ou les interventions suspectes. Tout est désormais transparent et traçable », a-t-il affirmé.

Le service est déjà opérationnel sur le site Internet du ministère des Finances. Les utilisateurs munis d’un « numéro de suivi » peuvent y accéder pour consulter l’état d’avancement de leurs dossiers. Cependant, des marges d’amélioration subsistent. Actuellement, le suivi semble limité aux dossiers une fois qu’ils atteignent le ministère des Finances. Pour plus d’efficacité, il est nécessaire d’élargir la portée de la plateforme à d’autres entités impliquées dans les dépenses publiques, telles que l’administration centrale, les gouvernements provinciaux ou encore les entreprises publiques. Une autre incertitude porte sur la capacité de la plateforme à traiter un volume élevé de requêtes utilisateurs.

Cette réforme s’inscrit dans un cadre plus large visant à renforcer la transparence et l’efficacité dans le processus des dépenses publiques. On peut par exemple constater que la digitalisation progresse au sein du ministère des Finances et des administrations qui lui sont rattachées. Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent pour instaurer un service public entièrement digitalisé. L’accès limité à Internet et à une alimentation électrique fiable reste un obstacle majeur. Rappelons que le gouvernement avait adopté, il y a quelques années, un plan de numérisation à l’horizon 2025. Cependant, il demeure incertain que cet objectif pourra être atteint dans les délais fixés.

Georges Auréoles Bamba

Lire aussi :

La RDC conclut un accord pour près de 3 milliards de dollars avec les services du FMI

Lobito Atlantic Railway, opérateur du corridor de Lobito, a pris livraison du premier lot de wagons porte-conteneurs, dans le cadre de sa commande de 275 unités passée en mai dernier auprès du groupe sud-africain Galison Manufacturing. Chaque wagon, d’un poids de 13,5 tonnes, est conçu pour transporter un conteneur de 40 pieds ou deux conteneurs de 20 pieds. La livraison complète, qui s’étalera sur 30 mois, devrait se poursuivre jusqu’en 2026. Ces unités font partie du plan d’investissement du consortium, qui avait annoncé un investissement de 455 millions USD pour le développement du corridor. Une portion de ce montant sera allouée à l’acquisition de 35 locomotives et de 1 555 wagons.

Cette livraison intervient alors que la récente reprise des expéditions de minerais critiques de la RDC vers les ports angolais via ce corridor a permis un gain de temps significatif, présageant ainsi une augmentation des flux. Les nouveaux véhicules ferroviaires devraient renforcer les capacités opérationnelles du groupe pour l’exportation des minerais via le corridor, qui relie les mines de cobalt et de cuivre de la RDC et de la Zambie à l’océan Atlantique.

Le corridor occupe une position logistique stratégique dans cette chaîne de valeur et tient désormais une place clé dans les politiques mondiales visant à garantir l’approvisionnement en minéraux critiques. Les États-Unis, l’Union européenne, l’Italie et plusieurs autres bailleurs ont annoncé des investissements massifs sur cette route. À terme, le plan prévoit d’étendre le corridor depuis les ports angolais sur l’océan Atlantique vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Est, dont les ports sont situés sur l’océan Indien.

Agence Ecofin

Lire aussi :

Avec le corridor de Lobito, la RDC réduit ses délais d’exportation de minerais à une semaine

L’application « TALO », développée par de jeunes talents congolais, marque une avancée dans le contrôle économique de la République démocratique du Congo. Présentée en conseil des ministres le 8 novembre 2024 par le Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, cette innovation permettra une surveillance en temps réel des pratiques commerciales et des flux de stocks, renforçant ainsi la transparence et la régulation des prix.

L’application « TALO » intègre deux modules clés : un module mobile conçu pour les enquêteurs de terrain, qui leur permettra de collecter et de centraliser les données de prix de façon hebdomadaire, et une plateforme dédiée aux opérateurs économiques. Ce second module offre aux entreprises la possibilité de soumettre directement des informations sur leurs stocks, les prix pratiqués et les structures tarifaires, en respect des réglementations en vigueur. Ce dispositif vise à améliorer la transparence des pratiques commerciales et à renforcer la régulation économique au profit des consommateurs.

L’adoption de l’application TALO reflète la volonté du gouvernement congolais de renforcer la transparence et de restaurer la confiance des opérateurs économiques ainsi que de la population vis-à-vis du contrôle économique. Daniel Mukoko Samba, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie nationale, a souligné que cette initiative vise à transformer les missions de contrôle en véritables outils de régulation, loin des abus, afin de garantir un environnement commercial plus fiable et équitable.

L’application TALO s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la régulation économique en République Démocratique du Congo. En complément d’une série de mesures de supervision et de régulation, l’application permet une gestion plus transparente et efficace des contrôles économiques. Elle permet notamment de renforcer la conformité aux normes établies, d’évaluer les missions de contrôle, et d’assurer le respect du droit au contradictoire pour les opérateurs économiques. Par ailleurs, elle facilite la collecte des plaintes et la détection d’éventuels abus.

Grâce à ce dispositif, le gouvernement espère créer un cadre économique plus juste, favorisant une meilleure transparence et la confiance des acteurs économiques. La sensibilisation des opérateurs à travers la diffusion d’un guide sur le contrôle économique est également un élément clé pour garantir un environnement d’affaires plus régulé et propice aux investissements en RDC.

We Are Tech

Lire aussi :

Distribution de l’eau : David Tshilumba fait le pari de la digitalisation

Pour sa 10e édition, le forum d’affaires international Makutano s’est donné un objectif ambitieux : élaborer « un new deal pour une RDC et une Afrique fortes et prospères ». Pour ce faire, la fondatrice de Makutano, Nicole Sulu, a convié à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), un millier de personnalités, des décideurs publics, des dirigeants du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile. Du 13 au 15 novembre 2024, ils proposeront « des actions concrètes » pour transformer non seulement la RDC, mais aussi le continent.

« Il est temps de poser les bases d’un nouveau pacte ! Ce “New Deal” doit être construit avec les décideurs économiques et politiques, les investisseurs, la société civile et la diaspora. L’Afrique doit établir des fondations solides pour son développement économique, sociétal et culturel, en harmonie avec ses propres valeurs et en s’affranchissant des modèles dépassés. C’est ainsi que le continent africain pourra exploiter pleinement son industrie locale, déployer tout son plein potentiel et s’affirmer comme un acteur incontournable sur la scène mondiale. », explique Nicole Sulu, fondatrice de Makutano.

Pour atteindre cet objectif, le forum d’affaires se réinvente cette année avec un format entièrement repensé pour stimuler les interactions et prendre la mesure du potentiel économique de la RDC. Le ton est d’ailleurs donné dès l’ouverture du forum avec la table ronde sur le thème « Quel New Deal pour une RDC forte, émergente et prospère ? ». Pour répondre à cette question, un panel de choix est constitué de la Première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, du vice-président de la Société financière internationale, Sérgio Pimenta, de l’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga-Martinez, de l’ambassadeur de la Suède en RDC, Joakim Vaverka, du président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, et de Bajabulile Swazi Tshabalala, candidate à la présidence de la Banque mondiale.

Le lendemain, une journée de réflexion thématique affinera les propositions. Les thèmes choisis concernent d’ailleurs des secteurs stratégiques de la RDC. Ainsi, il y aura une journée sur les mines et l’énergie, sur la finance et la tech, les hydrocarbures, la santé, les industries créatives et culturelles, ainsi que les femmes.

PM

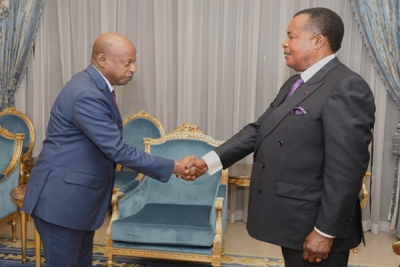

Le lancement officiel du projet de pont-route-rail reliant les villes de Brazzaville et Kinshasa pourrait se tenir à la fin de l’année prochaine, a annoncé le ministre des Travaux publics de la République démocratique du Congo (RDC), Alexis Gisaro. Lors d’une audience avec le président Denis Sassou N’Guesso, le 7 novembre dernier, il a indiqué que les obstacles au projet ont été levés et que la pose de la première pierre pourrait être effective d’ici un an.

« Nous avons donné des instructions pour qu’à partir du mois de janvier, un chronogramme très clair soit déployé, et nous allons assurer véritablement le suivi. Les études avaient déjà été faites et toutes les négociations qui vont avec, de manière à ce que, dans une perspective d’une année, l’on procède à la pose de la première pierre », a déclaré le ministre d’État de la RDC, Alexis Gisaro.

Le projet de pont-route-rail destiné à relier les deux capitales les plus proches au monde fait partie des infrastructures majeures pour stimuler l’intégration régionale dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). La coordination et l’exécution du projet ont été confiées au secrétaire général de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), tandis que les études de faisabilité déjà réalisées ont été financées par la Banque africaine de développement et les deux États congolais.

Selon les détails techniques dévoilés initialement, ce projet, initié dans les années 90 sous Mobutu Sese Seko, consiste en la construction d’un pont à péage de 1,575 km de long au-dessus du fleuve Congo. Il devrait comprendre, entre autres, une voie ferrée, une route avec des passages piétons et un poste de contrôle frontalier de chaque côté.

À terme, le projet devrait faciliter la mobilité et les échanges entre les deux villes, actuellement reliées par voie fluviale. Cet ouvrage d’art fait également partie des maillons stratégiques du système de transport le long du corridor Tripoli – Windhoek, qui traverse le Tchad, le Cameroun, les deux Congo et l’Angola.

Henoc Dossa, Agence Ecofin

Au cours d’une réunion présidée le 6 novembre 2024 par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, il a été décidé d’accorder des crédits d’impôt aux importateurs de certaines denrées alimentaires afin d’obtenir une baisse des prix pendant la période des fêtes. « Étant donné que la Première ministre a signé le décret relatif à la lutte contre la vie chère, qui consiste à obtenir la baisse des prix des denrées alimentaires importées, il a été décidé que le ministère de l’Économie, avec l’assistance de l’Inspection générale des finances (IGF), puisse procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d’impôt à valoir sur les importations futures. Ce qui permettra d’obtenir la baisse de ces prix dans les meilleurs délais possibles », a expliqué le ministre de l’Économie, Daniel Mukoko Samba, à l’issue de cette réunion.

Depuis le 30 décembre 2023, un décret a suspendu, pour une durée de 12 mois, la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur dix produits de première nécessité, à savoir : la viande, la volaille, le poisson, le poisson salé, le lait en poudre, les spaghettis, le riz, le maïs, l’huile végétale et le sucre. En vue de renforcer la lutte contre la vie chère, le conseil des ministres du 23 août 2024 avait adopté le projet de décret modifiant et complétant ce texte. Parmi les nouvelles mesures introduites figure le rabattement à hauteur de 50 % des taux de droits de douane, de la taxe de promotion de l’industrie et des autres perceptions parafiscales sur ces produits. Le texte prévoit également de réduire de 50 % les perceptions à l’importation pour les organismes et entités suivants : ANAPI, BCC, FONER, OCC, OGEFREM, RVA, SCTP, CVM, LCM et SNCC.

Selon les estimations du gouvernement, ces nouvelles mesures devraient faire baisser les prix de vente au niveau de l’importateur de 20 à 25 % en moyenne. Avec la signature de ce nouveau décret par la Première ministre et son entrée en vigueur, le gouvernement souhaite que les importateurs appliquent ces réductions sur les stocks actuels afin de faire ressentir rapidement les effets du décret dans les marchés. En contrepartie, il accordera à ces importateurs des crédits d’impôt qui seront déduits de leur fiche d’impôt lors des prochaines importations.

Le succès de cette mesure dépend de plusieurs paramètres. Il est nécessaire d’avoir une bonne maîtrise des stocks existants pour éviter des fraudes qui pourraient rendre la décision très coûteuse pour l’État. C’est probablement conscient de ce risque que l’IGF a été associé au recensement des stocks. Il faut également s’assurer que les réductions induites par les exonérations fiscales décidées par l’État sont répercutées jusqu’au panier de la ménagère. Pour garantir cela, les contrôles des prix menés actuellement par les agents du ministère de l’Économie devraient se montrer efficaces.

Dans le modèle d’analyse des prix des autorités, la composante « aliments et boissons » pèse le plus lourd dans l’évolution des prix (environ 70 %) en RDC. Bien que les prix soient actuellement à un niveau très élevé, cela résulte principalement des hausses enregistrées au premier semestre 2023. Depuis, l’évolution mensuelle des prix n’a pas dépassé 1,5 %.

Cela indique que, si les mesures à court terme peuvent avoir un impact, une baisse durable des prix viendra d’une mise en œuvre concrète de la stratégie du gouvernement visant à relancer la production agricole, à améliorer la connexion entre les zones de consommation et celles de production agricole, et à renforcer les stratégies de conservation des productions agricoles pour disposer de stocks sur une plus longue durée.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Baisse du prix du carburant à la pompe : première promesse tenue contre la vie chère

Lutte contre la vie chère : les solutions de Daniel Mukoko Samba

Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé qu’un forum d’affaires réunirait en 2025 des opérateurs économiques allemands en République Démocratique du Congo (RDC). Organisé en partenariat avec Afrika Verein, une association germano-africaine axée sur les relations économiques, cet événement a pour objectif de renforcer les liens commerciaux entre la RDC et l’Allemagne.

« En tant que coordonnateur de la Task Force RDC-Union européenne, notre mission est notamment de mettre en place des mécanismes efficaces pour positionner la RDC face aux opportunités d’investissement de 150 milliards d’euros du fonds Global Gateway », a déclaré M. Paluku.

Le secteur privé allemand est déjà présent en RDC dans des domaines stratégiques. En juin 2023, le président Félix Tshisekedi a inauguré une usine de montage de bus Mercedes, construite par l’entreprise Supreme Automobile à Limete, dans la capitale, Kinshasa. Dans le cadre de son programme d’investissement 2025-2028, le gouvernement prévoit de renforcer la flotte de la Société des transports publics congolais avec l’ajout de 750 bus, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux constructeurs automobiles allemands.

RDC-INTELLIGENCE ECONOMIQUE en marche. C'est le tour des allemands:AFRIKA VEREIN est une Association Économique Germano-Africaine.

— JULIEN PALUKU (@julienpalukucom) November 7, 2024

Son Directeur Général Mr Christop KANNENGIESSER mobilise les opérateurs économiques allemands sur invitation de la #RDC pour le business forum en… pic.twitter.com/hAy0Nk6pgk

Dans le secteur minier, la GIZ, agence de coopération technique allemande, collabore avec l’Entreprise Générale de Cobalt (EGC), une filiale de la Gécamines, pour développer une filière équitable de production et de commercialisation de cobalt. Ce projet s’aligne avec la vision de l’Union européenne, qui vise à ce que les ressources nécessaires à la transition énergétique bénéficient aux populations locales. Il répond également aux objectifs du gouvernement congolais, qui souhaite améliorer les conditions de vie de ses citoyens grâce à une gestion plus responsable des ressources naturelles.

L’entreprise Otojuste, adjudicataire de la production de cinq millions de permis de conduire en RDC depuis 2022, a présenté la société allemande Mühlbauer comme l’un de ses partenaires.

Au-delà de ces exemples de collaboration, le ministre Paluku ambitionne de capter une part significative des 150 milliards d’euros alloués par l’Allemagne dans le cadre du programme Global Gateway Africa. Plusieurs secteurs ciblés par ce programme offrent un potentiel important de développement en RDC. Le secteur de la transition énergétique se distingue particulièrement : des études indiquent que le fleuve Congo, au-delà du projet Inga III, recèle un potentiel considérable pour la production d’hydrogène vert, une ressource répondant à la fois aux besoins croissants en électricité en RDC et dans les pays voisins. La production d’hydrogène vert constitue d’ailleurs l’un des axes prioritaires du programme Global Gateway Africa.

D’autres secteurs stratégiques incluent le transport, l’agriculture, le financement du secteur privé par des crédits à moyen et long terme, ainsi que le renforcement de la capacité des entreprises à s’adapter aux risques et aux impacts du changement climatique.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Permis de conduire : l’attente se prolonge pour Otojuste, adjudicataire depuis 2022

Mines artisanales : la RDC avance vers un modèle d’exploitation éthique et responsable

La note d’information présentée par Jean Pierre Bemba, vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, lors du conseil des ministres du 1er novembre 2024, ne fixe pas la date de lancement de la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Selon le ministre, « il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale de délivrance des permis de conduire (CONADEP) d’entamer l’exécution de cette opération », selon le compte rendu de cette réunion.

Dans le but de moderniser et sécuriser le processus d’obtention du permis de conduire, suspendu depuis 2017, la République démocratique du Congo (RDC) a décidé d’introduire des caractéristiques biométriques pour lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. Pour atteindre cet objectif, l’État a choisi de s’associer avec l’entreprise Otojuste, sélectionnée après une procédure concurrentielle initiée en mai 2021.

Le compte rendu du conseil des ministres ne précise pas les éléments restant à finaliser dans le partenariat. Cependant, le temps écoulé depuis la signature du PPP en février 2022 pourrait avoir engendré des défis nécessitant une révision du contrat. Les conclusions de la commission, mise en place pour « élaborer et analyser le processus devant aboutir à la production et à la délivrance des permis de conduire », devraient permettre de clarifier la situation. Cette commission est composée des membres des ministères des Transports, Voies de communication et Désenclavement, et des Finances, ainsi que de l’Office national de l’identification de la population (ONIP), de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations (DGRAD) et de la société prestataire.

Budgétisation des dépenses

Le contrat signé entre l’État et Otojuste est d’une durée de 10 ans. Il prévoit que l’entreprise, dirigée par le Libanais Marc Jabbour, un moment présenté comme le directeur du développement commercial de l’entreprise libanaise Resource Group Holding (RGH), fournisse et installe les équipements nécessaires pour la production de 5 millions de permis de conduire biométriques sécurisés. Le contrat inclut également la construction en matériaux durables, ainsi que l’entretien de 20 centres de délivrance des permis de conduire à travers le pays. Le coût total de l’investissement à fournir par le partenaire privé sur la période du contrat est estimé à 85,96 millions de dollars.

Pour sa part, l’État est chargé de mettre à disposition de l’entreprise les 20 sites devant abriter les centres de délivrance des permis de conduire, d’organiser les jurys d’évaluation des candidats, de lutter contre la contrefaçon des permis de conduire et de démanteler les réseaux mafieux associés.

Selon le ministre des Transports, les sites ont déjà été identifiés. Depuis le 2 août 2023, les prix des prestations ont également été fixés. Selon un arrêté conjoint des ministres des Transports et des Finances, il faut débourser 38,5 dollars pour la catégorie A (véhicule à deux ou trois roues), 71,5 dollars pour la catégorie B (véhicule de 3,5 tonnes maximum) et 99 dollars pour les catégories C, D et E (véhicules de plus de 3,5 tonnes). Selon le même texte, 60 % des recettes sont versées au partenaire privé et le reste au Trésor public.

Dans son projet de budget 2025, le gouvernement a intégré les dépenses liées à la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Cependant, cela ne garantit pas nécessairement que la production commencera l’année prochaine. En examinant les lois de finances précédentes, on constate que cette prévision est faite depuis l’exercice 2022, sans pour autant que le projet ne démarre. Les autorités se disent néanmoins conscientes que l’indisponibilité des permis de conduire constitue un facteur majeur d’insécurité routière et un manque à gagner pour le Trésor public.

Pierre Mukoko

Lire aussi :

Hôpital du Cinquantenaire : le contrat de l’Indien Padiyath Health Care résilié

L’émission de divertissement The Bachelor (le célibataire), diffusée sur les chaînes de Canal+, reste sous la menace d’une interdiction en République démocratique du Congo (RDC). En effet, après la décision du Conseil d’État qui avait permis au distributeur français de reprendre la diffusion, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) a relancé la procédure. L’information a été donnée ce 5 novembre 2024 lors de la rentrée solennelle du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative du pays.

Selon la première présidente du Conseil d’État, Marthe Odio Nonde, le « président du CSAC, (…) après mécontentement compréhensible exprimé par certaines personnes qui vilipendaient à tort le juge de référé, a pris de la bonne hauteur, comme le démontre sa lettre n° 125 du 25 octobre 2024, dont copie m’est parvenue, pour reprendre la procédure en suivant une par une les étapes obligatoires prévues par la loi qui régit son institution ».

En effet, comme l’estime le Conseil d’État, les articles 60, 61 et 62 de la loi du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CSAC soumettent la décision d’interdire la diffusion de The Bachelor, prise le 5 septembre dernier par le régulateur des médias, aux étapes obligatoires suivantes : la mise en demeure, la publication de la mise en demeure, la notification des griefs, la mise en œuvre du droit de la défense et, enfin, la sanction.

Saisi par Canal+, le juge de référé, estimant que ces étapes n’avaient pas été respectées, a ordonné la suspension de cette décision. Cette ordonnance entraîne ainsi la suspension par ricochet de la décision du CSAC, prise le 11 septembre, qui avait sanctionné la chaîne Canal+ POP d’une suspension de 45 jours pour avoir continué de diffuser The Bachelor malgré son interdiction.

« Chers abonnés, suite à la décision du Conseil d’État, nous avons le plaisir de vous informer de la levée de la suspension de la chaîne Canal+ POP et de l’émission The Bachelor, dès ce lundi 30 septembre 2024 », avait alors annoncé l’opérateur le 30 septembre.

Enjeux économiques

Sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas hésité à parler d’un revers pour le CSAC. Cependant, il convient de noter que la décision du Conseil d’État ne porte pas sur le fond de l’affaire. La justice n’a donc pas tranché la question de savoir si le régulateur avait raison ou tort d’interdire The Bachelor, qu’il juge « trop immoral, indécent et contraire aux bonnes mœurs ».

Avec la reprise de la procédure par le CSAC, devrait avoir le fin mot de l’histoire. Cependant, la décision définitive sur cette affaire pourrait tomber au moment où l’édition en cours du programme controversé est déjà achevée, ce qui laisse planer le risque d’interdiction surtout sur les prochaines saisons.

Pour Canal+, le programme The Bachelor, qui attire un large public de diverses catégories d’âge, constitue un levier important pour la vente d’espaces publicitaires. En juillet 2024, lors du lancement de Canal+ Impact en RDC, les dirigeants du groupe ont précisé que Canal+ avait créé plus de 2 000 emplois directs et indirects dans le pays, tout en contribuant à hauteur de 33 millions de dollars aux recettes publiques congolaises. Toute perturbation de ses activités en RDC représente donc des enjeux économiques, tant pour le groupe que pour le pays.

Cependant, à l’ère de l’internet mobile et des réseaux sociaux, plusieurs Congolais devraient continuer à avoir accès à ce programme, même en cas d’interdiction en RDC. Cette situation représente une opportunité potentielle pour les fournisseurs d’internet, qui verraient ainsi une augmentation de la consommation de données.

D’un point de vue plus global, cet épisode montre également qu’il est possible, en RDC où le système judiciaire est souvent critiqué, qu’une entreprise obtienne une décision de justice favorable en très peu de temps, même face à une institution publique.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Canal+ Pop suspendue pour 45 jours en RDC à cause de « The Bachelor Afrique »

Dans un communiqué publié le 3 novembre 2024, Congo Airways annonce la reprise de ses opérations avec un premier vol prévu le 10 du même mois. Mais le document ne communique pas de détail sur ce vol de reprise. Néanmoins, selon le programme de vol du mois de novembre, publié ce 5 novembre, il est prévu un aller-retour entre Kinshasa et Kananga, capitale provinciale du Kasaï-Central tous les dimanches. Le 10 novembre étant un dimanche, on peut faire l’hypothèse que le vol de reprise s’effectuera sur la ligne Kinshasa-Kananga.

Découvrez nos Destinations .

— Congo Airways (@FlyCongoAirways) November 5, 2024

Congo Airways, le plaisir de voyager !#AchetezMaintenant #Kinshasa_RDC #aviationlovers #programmedevols pic.twitter.com/quBSNcalDJ

Congo Airways, fondée en 2014, a vu sa flotte initiale se réduire de quatre à deux avions opérationnels, une diminution accentuée par des problèmes techniques récurrents qui ont conduit à l’arrêt de ses activités en juillet dernier. Cette situation a fait courir à la compagnie aérienne nationale le risque de perdre à la fois son agrément de l’Association du transport aérien international (IATA) et son certificat de transporteur aérien (CTA) délivré par l’Autorité congolaise de l’aviation. En septembre dernier, l’IATA et l’Autorité congolaise de l’aviation ont accordé à Congo Airways un moratoire de 90 jours pour constituer une nouvelle flotte et relancer ses activités.

Lors d’une conférence de presse le 14 octobre 2024, le ministre congolais du Portefeuille, Jean-Lucien Bussa Tongba, a annoncé que la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo (RDC) devait disposer d’un avion de location au plus tard le 7 novembre. Il informait aussi que des négociations sont en cour avec Air France pour la location de deux nouveaux moteurs destinés à l’un de ses appareils.

PM

Lire aussi :

Relance de Congo Airways : trois avions annoncés d’ici décembre 2024

Relance d’Air Congo : Norbert Sengemali Lukukwa au pas de course

Avec Air Congo, Ethiopian Airlines consolide sa position stratégique en RDC

More...

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) a occupé une place centrale lors de l’entretien du 26 octobre 2024 entre le ministre congolais des Finances, Doudou Fwamba, et le secrétaire adjoint au Trésor américain, Scott Rembrandt, en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington, D.C. Selon le compte rendu du ministère des Finances, le ministre Fwamba a exprimé la volonté de la République démocratique du Congo (RDC) de sortir en 2025 de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme intergouvernemental chargé d’évaluer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

En raison des défaillances stratégiques de son système de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, la RDC a été placée sur la liste des pays « sous surveillance renforcée » ou « liste grise » du GAFI en octobre 2022. Cette inscription fait apparaitre le pays comme une juridiction présentant un risque au-dessus de la normale en matière de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes. En vue de minorer ce risque, les institutions financières situer dans d’autres pays peuvent prendre des mesures qui ralentissent et renchérissent les transactions avec la RDC. Étant donné que l’économie congolaise est fortement dollarisée, avec 92 % des dépôts bancaires en dollars américains en août 2024, cette question revêt un enjeu stratégique pour la RDC et les États-Unis.

À l’issue d’une plénière de trois jours conclue le 25 octobre à Paris, le GAFI a décidé de maintenir la RDC sur sa « liste grise ». Selon l’organisme international de surveillance de la LBC/FT, la RDC doit continuer à mettre en œuvre son plan d’action pour remédier à « ses défaillances stratégiques ». Parmi les mesures requises, le pays doit élaborer et appliquer un plan de contrôle fondé sur le risque, renforcer la capacité de la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) à mener des analyses opérationnelles et stratégiques, et améliorer les compétences des autorités responsables des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. De plus, il est impératif de démontrer une mise en œuvre efficace des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes. La RDC doit s’acquitter de ces recommandations avant la prochaine évaluation prévue en octobre 2025 pour espérer sortir de la « liste grise » comme promis aux autorités américaines.

Depuis sa mise sous surveillance renforcée par le GAFI, la RDC a néanmoins pris plusieurs mesures. Une nouvelle loi de LBC/FT a été promulguée en décembre 2022, élargissant les mesures de LBC/FT à l’ensemble du secteur financier, interdisant les comptes anonymes et renforçant la surveillance des personnes politiquement exposées (PPE). De plus, une stratégie nationale de LBC/FT a été validée fin 2023, et un rapport d’évaluation nationale des risques (ENR) a été réalisé et diffusé. Les autorités de surveillance pour tous les secteurs et professions non financières ont également été désignées. Les capacités d’enquête et de poursuite ont été améliorées grâce à l’embauche de magistrats et à la mise en place d’un plan de formation pour tous les enquêteurs. Enfin, des textes relatifs aux sanctions financières ont été signés le 21 mars 2024.

Cependant, selon les experts, un système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ne peut véritablement être efficace que si les transactions financières s’effectuent par le biais de canaux régulés, permettant ainsi de suivre les flux. Or, en RDC, une grande partie des paiements se fait en espèces. Pour réduire la circulation du cash, les autorités ont mis en place plusieurs mesures visant à limiter le seuil des transactions en espèces à 10 000 dollars. Selon le gouvernement, ce dispositif fait face à plusieurs contraintes, notamment le développement d’un marché parallèle de change qui alimente des réseaux mafieux dans l’économie informelle, ainsi que la faible pénétration des banques dans les zones reculées.

Pierre Mukoko

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) a rencontré son homologue ougandais, Yoweri Museveni, le 30 octobre 2024 à Entebbe, en Ouganda. Durant cet échange de trois heures, les deux chefs d’État ont abordé les questions de sécurité et les opportunités de développement régional, d’après la présidence congolaise.

Le président Félix Antoine Tshisekedi a souligné que le processus de paix a dominé les échanges, qualifiant les discussions de « très enrichissantes et très prometteuses ». De son côté, Yoweri Museveni a précisé que les pourparlers sur la paix ont porté sur les questions sécuritaires bilatérales entre l’Ouganda et la RDC ainsi que sur la stabilité de la sous-région.

En juillet dernier, des experts de l’ONU ont affirmé que des officiers ougandais avaient permis aux troupes du M23 et de l’armée rwandaise de transiter par l’Ouganda pour attaquer la RDC. Le même rapport accuse également Entebbe d’héberger les leaders du mouvement rebelle. Le porte-parole adjoint de l’armée ougandaise a qualifié ces accusations de « risibles, sans fondement et illogiques », affirmant que les deux armées coopéraient pour « assurer le retour de la paix dans l’est de la RDC ». Suite à une réunion d’évaluation des opérations, tenue du 10 au 11 octobre 2024 à Kinshasa et rassemblant les chefs d’états-majors des forces armées congolaises et ougandaises, la RDC a d’ailleurs annoncé un renforcement de cette coopération.

Routes Kasindi-Beni-Butembo

Outre les questions sécuritaires, les deux chefs d’État ont également abordé le développement du secteur pétrolier autour du lac Albert et des infrastructures routières. Selon la présidence de la RDC, le président ougandais a réitéré son engagement à construire les routes Kasindi-Beni-Butembo et, éventuellement, Bunagana-Rutshuru-Goma. « C’est l’une des motivations de notre adhésion à l’EAC (Communauté d’Afrique de l’Est, NDLR), mais malheureusement tout s’est arrêté à cause de l’agression que nous subissons », a réagi le chef de l’État congolais.

Ces routes reliant les deux pays ouvrent également l’accès à l’Afrique de l’Est et à l’océan Indien depuis Kasindi-Lubiriha. En juin 2021, Félix Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni avaient posé la première pierre de ces projets, et les travaux ont démarré en 2022 sur la route Kasindi-Beni-Butembo, longue de près de 140 km. D’un coût initial de 300 millions de dollars, ce volet du projet est réalisé par l’entreprise indienne Dott Services Limited, basée en Ouganda, qui devrait aussi financer 60 % des travaux, les deux États contribuant chacun à hauteur de 20 %.

Cependant, il y a quelques mois, les travaux, dont le taux de réalisation n’a pas été communiqué, se sont arrêtés en raison du non-respect de certaines clauses contractuelles, selon un employé de l’entreprise. Pour surmonter ces défis, la RDC et l’Ouganda ont signé, le 16 octobre 2024, un avenant à leur accord relatif au projet de modernisation des routes Kasindi-Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. Les deux parties ont convenu d’appliquer l’exemption de taxes et autres prélèvements, de renforcer la sécurité face aux menaces rebelles actives dans la région, ainsi que d’améliorer la coordination et le suivi du projet.

Oléoduc pétrolier

Concernant l’exploitation pétrolière, les deux pays examinent la possibilité pour la RDC d’accéder au projet d’oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP). Ce projet de près de 1 400 km, qui devrait relier le parc national de Murchison Falls en Ouganda au port de Tanga en Tanzanie, est porté par l’Ouganda, la Tanzanie, ainsi que les géants pétroliers Total Energies et la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Il faciliterait le transport du pétrole brut extrait du Graben Albertine (comprenant le lac Albert, partagé entre la RDC et l’Ouganda, ainsi que le lac Édouard), rendant ainsi plus attractifs les blocs de ce site, qui peinent actuellement à trouver preneur.

« Je repars avec l’espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. Je compte sur vous, sur votre sagesse, pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise », a déclaré le chef de l’État congolais en quittant l’Ouganda.

Pierre Mukoko

Inter Oriental Builders, une entreprise de construction et de maintenance routière basée à Ariwara, dans la province de l’Ituri, a annoncé le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon de 34 kilomètres reliant Farandje à Dungu, prévu pour débuter d’ici le 2 novembre 2024. Cette route est jugée stratégique pour la région.

« Le protocole pour la réhabilitation de cette route a déjà été signé, ainsi que le contrat. Nous avançons sérieusement avec le gouvernement provincial, et les choses sont déjà en marche. Les travaux préliminaires sont terminés, et ce jeudi, nous déploierons notre équipe sur le site pour que vendredi ou samedi, nous puissions lancer officiellement ces travaux », a déclaré Feni Matsando, directeur général de l’entreprise, selon des propos rapportés par la presse provinciale.

Ce tronçon routier est devenu essentiel dans la province, servant de principale voie d’approvisionnement en produits agricoles vers la capitale provinciale, Isiro, depuis l’effondrement d’un pont à Bomokandi en septembre 2023. La dégradation de la route a également provoqué une hausse des prix des produits pétroliers, avait précisé le gouverneur lors de l’annonce du projet, le 17 juillet 2024.

Moins médiatisé à l’international que des zones minières comme le Katanga ou le Lualaba, le Haut-Uele abrite pourtant Kibali Gold, la plus grande mine d’or d’Afrique. Cette mine est exploitée par une coentreprise associant les géants Barrick Gold et AngloGold Ashanti (45 % chacun), aux côtés de la société publique congolaise Sokimo (10 %).

Sur son site internet, Inter Oriental Builders met en avant ses capacités, se présentant comme une entreprise compétente pour mener à bien ce projet. Elle recense plusieurs réalisations, dont des travaux routiers, notamment dans la localité de Durba, et revendique une expertise en construction de sites miniers et autres ouvrages de génie civil.

Georges Auréole Bamba

Lors de la cérémonie d’inauguration de l’aéroport rénové de Bangboka, à Kisangani, dans la province de Tshopo, présidée par le chef de l’État Félix Tshisekedi, le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba, également ministre des Transports, Voies de communication et Désenclavement, a indiqué, ce 26 octobre 2024, que l’ambition du gouvernement est de disposer d’un aéroport fonctionnel dans un rayon de 72 kilomètres en moyenne pour chaque Congolais.

« Avec la réhabilitation des pistes d’aviation en mauvais état et la construction de nouvelles pistes en terre compactée, en gravier ou en herbe dans chaque chef-lieu des 145 territoires, chaque résident congolais sera à 72 kilomètres maximum d’un aérodrome opérationnel », a déclaré Jean-Pierre Bemba.

Selon les chiffres officiels du ministère des Transports, chaque Congolais se trouve actuellement, en moyenne, à 177 kilomètres par route du premier aérodrome. Sur les 252 aéroports et aérodromes répertoriés sur l’ensemble du territoire congolais et reconnus par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), seuls 38 sont en mesure d’accueillir des avions, et une vingtaine sont réellement opérationnels.

Le programme d’investissement public pour la période 2025-2028, actuellement examiné par le parlement, prévoit une enveloppe de 538,12 milliards de francs congolais (FC), soit environ 189,4 millions de dollars, dédiée aux infrastructures aéroportuaires civiles. Les investissements les plus importants, estimés à 414,12 milliards de FC, cibleront la réhabilitation des aéroports de Kananga, dans le Kasaï Central, et de Goma, dans le Nord-Kivu. Ce programme prévoit également l’installation d’équipements de radionavigation pour 14 aéroports, ainsi que la construction d’aérogares et de zones de fret dans des localités stratégiques telles que Béni (Nord-Kivu), Bukavu (Sud-Kivu), Muanda (Kongo-Central), Bandundu (Kwilu), Lisala (Mongala) et Gemena (Sud-Ubangi).

La seule incertitude demeure le délai de réalisation des travaux. Les travaux de réhabilitation de l’aéroport de Bangboka, inaugurés le 26 octobre 2024, ont débuté en 2017 avec la rénovation des chaussées aéronautiques et du terminal des passagers, tandis que les travaux sur l’aérogare ont été lancés en 2021.

La province de Tshopo, où se trouve l’aéroport de Bangboka, pourrait également servir de référence pour évaluer l’impact économique réel de ces investissements. Cette région, dotée de nombreuses opportunités économiques, devrait bénéficier d’une meilleure connectivité avec le reste du pays grâce à cette infrastructure modernisée. Pour le ministre des Transports, des Voies de communication et du Désenclavement, la rénovation des aéroports, en plus de son potentiel économique, renforcera la souveraineté territoriale en facilitant la mobilité des autorités publiques. La solution aéroportuaire apparaît particulièrement adaptée pour connecter efficacement la RDC, le deuxième plus vaste pays d’Afrique après l’Algérie, face aux défis que poserait l’expansion du réseau routier.

Cette offensive sur le secteur aérien ne se limite pas aux infrastructures aéroportuaires. Le gouvernement s’emploie également à relancer Congo Airways. En parallèle, l’État a lancé, en partenariat avec Ethiopian Airlines, leader africain du secteur, la compagnie Air Congo, dont le vol inaugural est prévu pour décembre de cette année. Parallèlement, des acteurs privés comme la Compagnie africaine d’aviation (CAA) poursuivent leur expansion.

Georges Auréole Bamba

Lire aussi :

Relance de Congo Airways : trois avions annoncés d’ici décembre 2024

Avec Air Congo, Ethiopian Airlines consolide sa position stratégique en RDC